Entwicklung astronomischer Kataloge: Von alten Listen zu Datenbanken mit Milliarden von Sternen

Die Menschheit lernte Schritt für Schritt, den Himmel zu kartieren – von den mit bloßem Auge sichtbaren Sternbildern bis hin zu Objekten, die in den Tiefen des Weltalls verborgen liegen. Heute nutzen wir eine Vielzahl astronomischer Kataloge, um uns zwischen den Sternen zurechtzufinden. In diesem Artikel sehen wir uns an, was diese Kataloge sind, warum es so viele davon gibt und wie sie für einen gewöhnlichen Beobachter nützlich sein können. Um die Objekte aus den Katalogen am Himmel über Ihnen zu finden, verwenden Sie die kostenlose Sky Tonight-App – geben Sie die Katalogbezeichnung des Objekts ein, und die App zeigt Ihnen, wo Sie suchen müssen.

Inhalt

- Was ist ein astronomischer Katalog?

- Die ersten Sternlisten

- Grundlegende Deep-Sky-Kataloge: M, C, NGC, IC

- Erweiterte astronomische Kataloge

- SIMBAD: „Eine Liste, die sie alle vereint“

- Praktische Tipps: So nutzen Sie astronomische Kataloge

- F.A.Q.

- Astronomische Kataloge: Fazit

Was ist ein astronomischer Katalog?

Ein astronomischer Katalog ist eine zusammengestellte Liste von Himmelsobjekten mit Namen, Koordinaten und Basisdaten wie Helligkeit, Typ, Lage usw.

Im Gegensatz zu einem Atlas, der eine visuelle Karte darstellt, auf der die Objekte am Himmel abgebildet sind, dient ein Katalog als Referenzdatenbank zur Identifikation, Vermessung und zum Vergleich. Jede Sternwarte, jedes Teleskop und jede Weltraummission ist auf Kataloge für exakte Ausrichtung, Nachverfolgung und Kalibrierung angewiesen.

Die ersten Sternlisten

Schon lange bevor moderne Teleskope erfunden wurden, gruppierten Beobachter Sterne zu Mustern und hielten diese schriftlich fest.

- Hipparch (2. Jh. v. Chr.) erstellte die erste bekannte quantitative Liste und führte die Sternhelligkeitsskala (1. bis 6. Größenklasse) ein.

- Ptolemäus (2. Jh. n. Chr.) veröffentlichte den Almagest mit etwa 1.020 Sternen (die Angaben variieren leicht) und prägte damit die westliche Astronomie für Jahrhunderte.

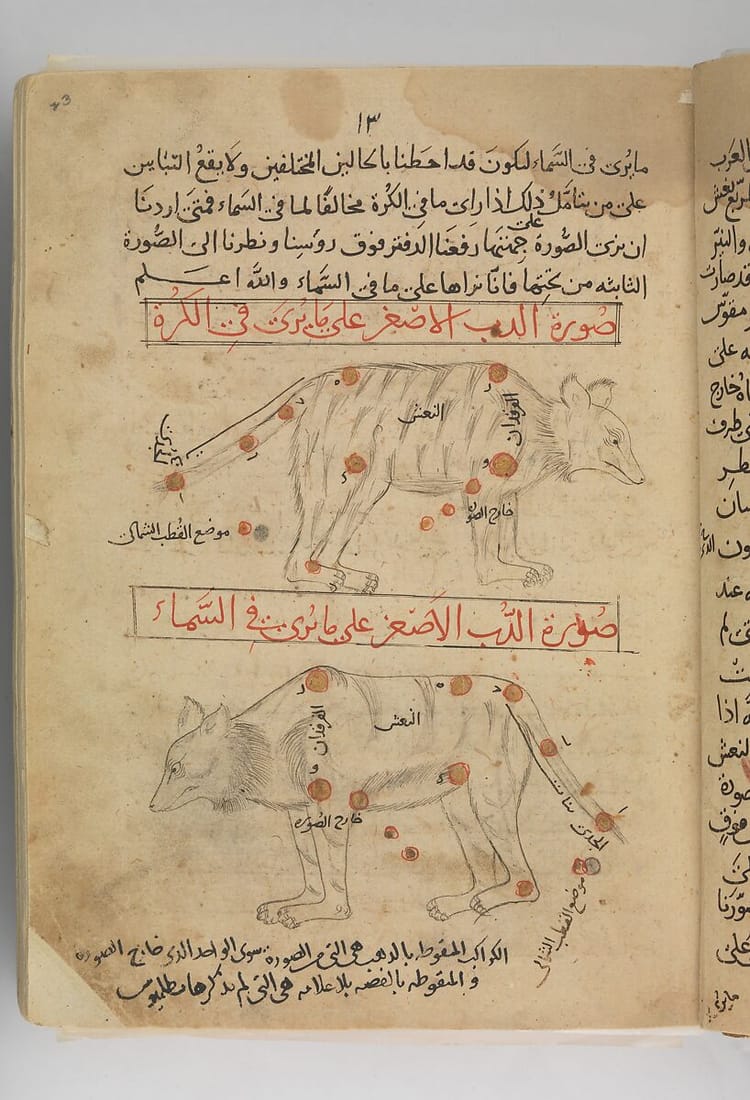

- In der islamischen Blütezeit verbesserte al-Sufi (10. Jh.) in Das Buch der Fixsterne die Positions- und Helligkeitsangaben, fügte Zeichnungen hinzu und korrigierte frühere Angaben.

Diese Kataloge konzentrierten sich auf mit bloßem Auge sichtbare Sterne, nicht auf die schwachen, „verwaschenen“ Objekte, die später die Deep-Sky-Beobachtung prägen sollten.

Grundlegende Deep-Sky-Kataloge: M, C, NGC, IC

Mit der Erfindung von Teleskopen entdeckten Astronomen Tausende unsichtbare Lichtquellen, die dem bloßen Auge verborgen bleiben. Jede neue Entdeckung verlangte ihren Platz im Verzeichnis – und so begann das Zeitalter moderner astronomischer Kataloge.

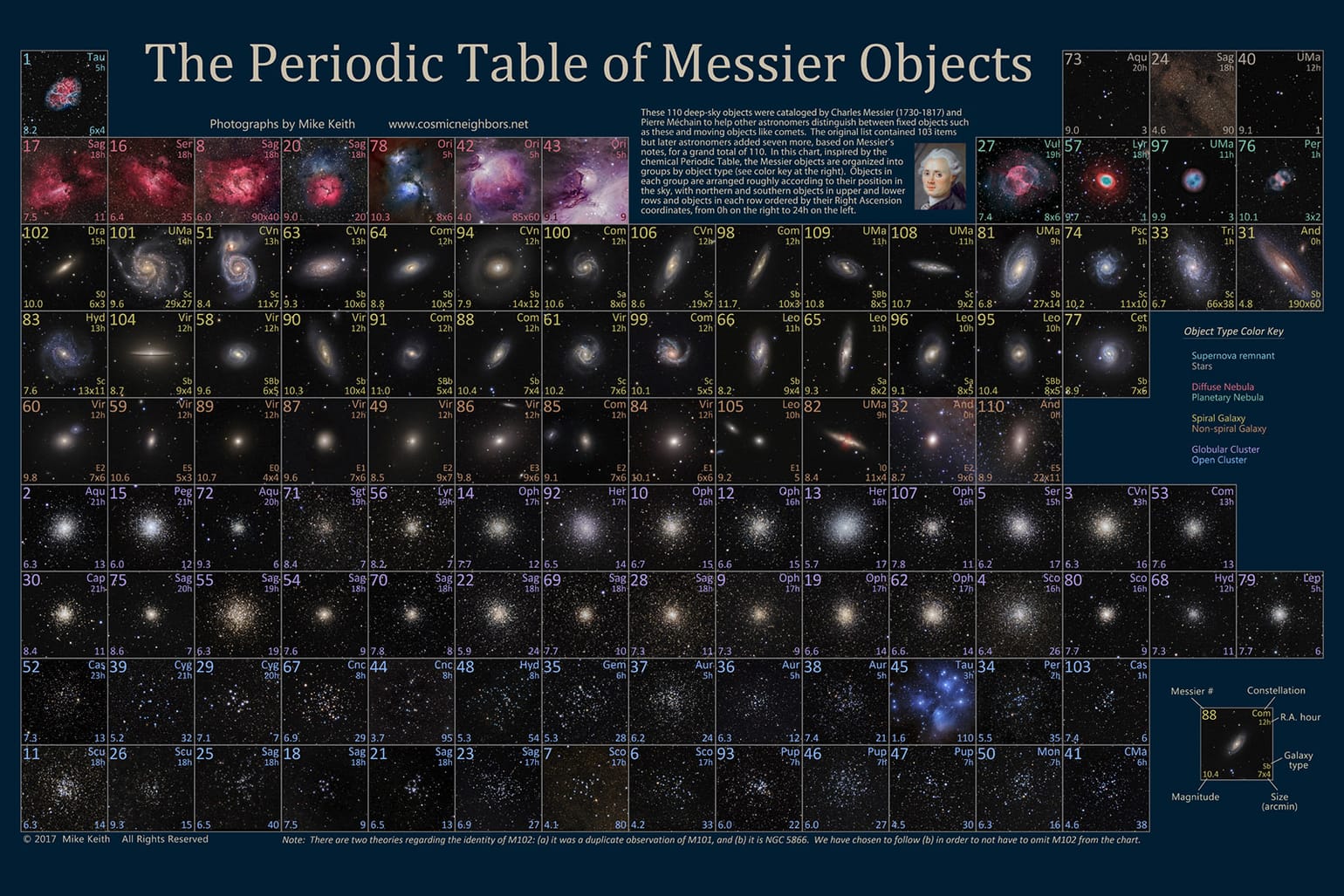

Messier- und Caldwell-Kataloge: Verzeichnisse der hellsten Deep-Sky-Objekte

Im 18. Jahrhundert suchte der französische Astronom Charles Messier nach Kometen. Durch kleine Teleskope stieß er immer wieder auf schwache, unbewegliche Flecken. Kometen bewegen sich in der Regel, aber diese Flecken nicht. Um Fehlalarme zu vermeiden, begann er damit, die verwirrenden Objekte zu katalogisieren – eine praktische „Nicht-verfolgen“-Liste für Kometenjäger. Die erste Ausgabe (1774) enthielt 45 Objekte. Innerhalb von sechs Jahren hatte sich die Liste verdoppelt, und bis 1781 enthielt sie bereits 103 Objekte. Die moderne Liste, die heute von Sternguckern verwendet wird und als Messier-Katalog bekannt ist, umfasst 110 Objekte.

Die Einträge von Messier umfassen:

- Galaxien (z. B. M31 – Andromeda-Galaxie)

- Kugelsternhaufen (z. B. M13 im Herkules)

- Offene Sternhaufen (z. B. M45 – die Plejaden)

- Emissionsnebel (z. B. M42 – der Orionnebel)

- Planetarische Nebel (z. B. M57 – der Ringnebel)

Die Messier-Liste ist ein Einstieg für Anfänger, um die hellsten Deep-Sky-Ziele des Nordhimmels zu entdecken. Viele Beobachter versuchen sich jedes Jahr am sogenannten Messier-Marathon, bei dem es darum geht, so viele M-Objekte wie möglich in einer einzigen Nacht zu beobachten. Er findet jährlich im März oder April statt und ist so beliebt, dass wir einen Leitfaden zum erfolgreichen Absolvieren des Messier-Marathons erstellt haben – mit Tipps zum Startpunkt, zur Reihenfolge und zur Ausrüstung.

Wenn Sie den Messier-Katalog genau studieren, werden Sie feststellen, dass er sich auf die Nordhalbkugel konzentriert. Messier beobachtete von Paris aus und konnte nur Sterne und Nebel erfassen, die hoch genug über seinem Horizont standen – also grob gesagt jene nördlich von 35° südlicher Breite. Aus diesem Grund fehlen in seiner Liste spektakuläre Objekte des Südhimmels wie die Magellanschen Wolken oder Omega Centauri.

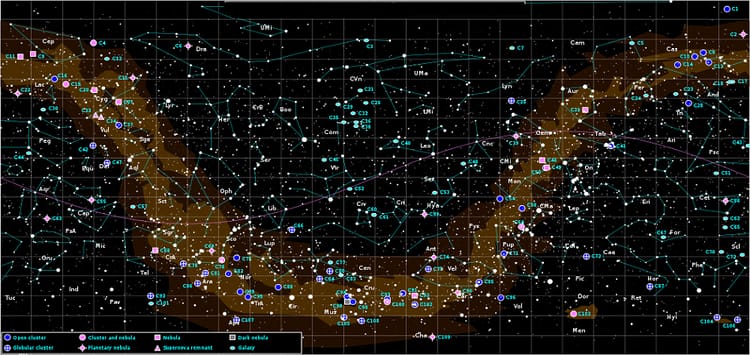

Im Jahr 1995 schlug der britische Astronom Patrick Moore einen Katalog als moderne Ergänzung zur Messier-Liste vor. Er sollte helle Deep-Sky-Objekte enthalten, die Messier übersehen hatte – insbesondere solche auf der Südhalbkugel. Moore wollte die Namensgebung analog zum Messier-Katalog (M) gestalten – also mit dem Anfangsbuchstaben seines eigenen Namens. Da „M“ bereits vergeben war, entschied er sich für „C“ – von Caldwell, dem Geburtsnamen seiner Mutter. So entstand der Caldwell-Katalog, mit Objekten wie C1, C106 und so weiter.

Patrick Moore ordnete die Objekte nach ihrer Deklination – also danach, wie weit nördlich oder südlich sie am Himmel erscheinen. Die Nummerierung verläuft also von Nord nach Süd, nicht nach Entdeckungsreihenfolge oder Helligkeit. Moores Ziel war es, es Beobachtern in beiden Hemisphären zu erleichtern, die für ihren Standort sichtbaren Objekte zu planen.

Kataloge für erfahrene Beobachter und Astrofotografen: NGC und IC

Mit der Verbesserung der Teleskope entdeckten Beobachter Tausende von Nebeln und Sternhaufen, die mit bloßem Auge nicht sichtbar waren. Der New General Catalogue (NGC), veröffentlicht 1888 vom dänisch-irischen Astronomen J. L. E. Dreyer, basierte größtenteils auf den systematischen Himmelsdurchmusterungen von William und John Herschel, die Jahrzehnte lang mit großen Spiegelteleskopen den Himmel beobachteten. Der Katalog listete 7.840 Objekte auf und beschrieb deren Erscheinung und ungefähre Position. Später wurde er durch zwei Index-Kataloge (IC, 1895–1908) erweitert, wodurch die Gesamtanzahl auf über 13.000 Einträge anwuchs.

Diese Kataloge wurden zum Rückgrat der professionellen wie auch der Amateurastronomie: Noch heute sind viele Galaxien, Haufen und Nebel vor allem unter ihren NGC-Nummern bekannt.

Erweiterte astronomische Kataloge

Mit jedem technologischen Fortschritt konnten Astronomen tiefer ins Universum blicken – und Sterne sowie andere Himmelsobjekte erfassen, die frühere Teleskope nicht sichtbar machen konnten.

Inspiriert durch die fotografische Revolution: HD, BD, BSC

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts trat die Astronomie in das fotografische Zeitalter ein. Glasplatten ermöglichten es, große Himmelsbereiche mit bisher unerreichter Präzision aufzunehmen – dieselbe Belichtung konnte Tausende Sterne sichtbar machen, die dem bloßen Auge verborgen blieben.

- Das wegweisende Projekt dieser Zeit war die Bonner Durchmusterung (BD), abgeschlossen in Bonn, Deutschland. Sie katalogisierte etwa 324.000 Sterne bis zur Helligkeit 9–10 mag. Spätere Erweiterungen wie die Córdoba-Durchmusterung in Argentinien und die Cape Photographic Durchmusterung in Südafrika dehnten die Abdeckung auf die Südhalbkugel aus, wodurch die Gesamtzahl auf etwa 1,5 Millionen Sterne anstieg. Der gesamte Himmel war somit vollständig kartiert. Diese Durchmusterungen verwandelten Sternkataloge von Tausenden in Millionen von Einträgen und legten das Fundament für alle modernen Sternendatenbanken.

Anfang des 20. Jahrhunderts verlagerte sich der Fokus von Positionen hin zu physikalischen Eigenschaften. Astronomen begannen zu erfassen, wo ein Stern war und was für ein Stern es war – seine Farbe, Temperatur und sein Spektrum.

-

Der Henry-Draper-Katalog (HD), erstellt an der Harvard College Observatory, wies 225.300 Sternen Spektralklassen zu und definierte damit das heute noch verwendete Klassifikationssystem (O–B–A–F–G–K–M).

-

Für hellere, erdnahe Sterne lieferte der Bright-Star-Katalog (BSC) detaillierte Informationen zu Positionen, Helligkeiten und Spektralklassen – eine kompakte Referenz, die bis heute genutzt wird.

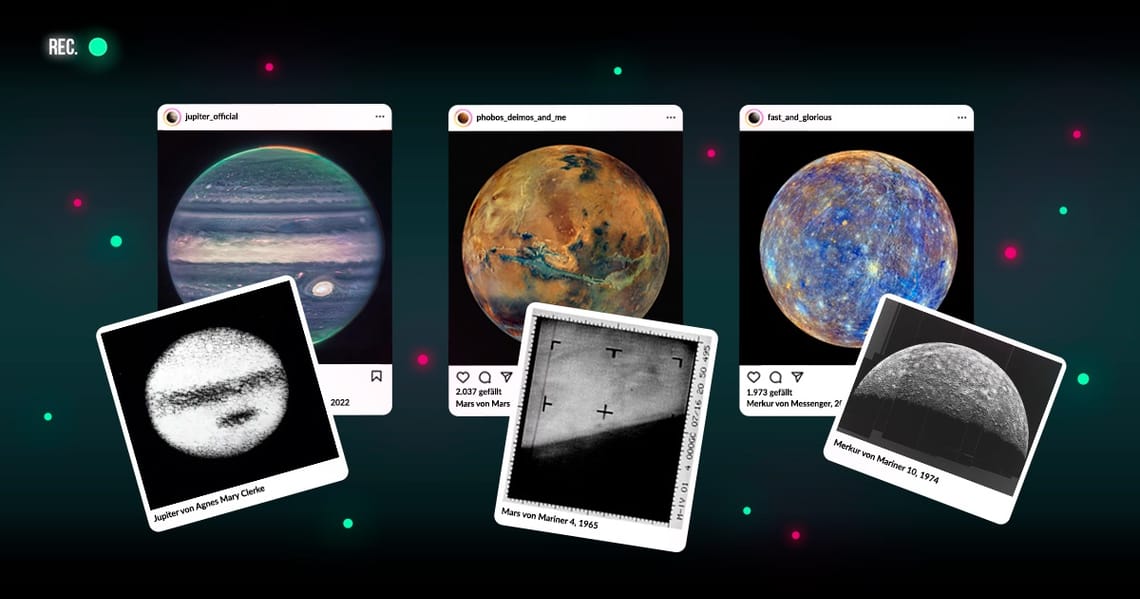

Diese fotografische Revolution veränderte nicht nur die Arbeitsweise der Astronomen, sondern auch unsere Sicht auf das Universum. Um diese Entwicklung zu veranschaulichen – von den ersten Teleskopaufnahmen bis zur heutigen Weltraumfotografie – sehen Sie sich unsere Infografik an.

Weltraum-Astrometrie: HIP, TYC, Gaia

Mit der Weiterentwicklung über fotografische Platten hinaus wandten sich Astronomen dem Weltraum selbst zu, um noch präzisere Messungen zu ermöglichen. Beobachtungen von der Erde aus waren durch die Atmosphäre begrenzt, die Sternpositionen verzerrte und verschwimmen ließ. Um dies zu überwinden, startete die Europäische Weltraumorganisation (ESA) spezielle Astrometrie-Missionen – zur präzisen Messung von Sternpositionen und -bewegungen.

- Der Satellit Hipparcos (im Einsatz von 1989–1993) war die erste Weltraummission für Astrometrie und bestimmte genaue Positionen und Entfernungen von etwa 118.000 Sternen. Sterne aus diesem Katalog tragen das Präfix HIP (z. B. HIP 70890 – Alpha Centauri A).

- Die dazugehörigen Tycho-Kataloge (veröffentlicht 1997 und 2000) basierten auf sekundären Daten von Hipparcos und erweiterten die Himmelsdurchmusterung auf etwa 2,5 Millionen Sterne. Diese Einträge sind mit TYC gekennzeichnet, z. B. TYC 7380-653-1.

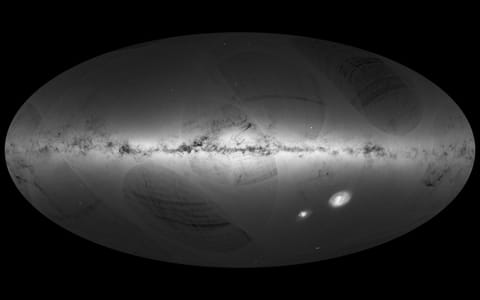

- Die laufende Mission Gaia, gestartet 2013, setzt diese Arbeit in nie dagewesenem Maßstab fort und kartiert die Milchstraße in 3D. Inzwischen umfasst Gaia etwa 1,8 Milliarden Sterne und erfasst deren Positionen, Helligkeiten, Bewegungen und physikalische Eigenschaften.

SIMBAD: „Eine Liste, die sie alle vereint“

Mit der zunehmenden Zahl an Katalogen trat ein Problem auf: Dasselbe Himmelsobjekt erschien oft unter verschiedenen Namen – zum Beispiel ist Barnards Galaxie unter NGC 6822, IC 4895 und Caldwell 57 gelistet. Um diese Mehrfachbezeichnungen zu verknüpfen, nutzen Astronomen die Datenbank SIMBAD (Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical Data), die vom Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS) gepflegt wird.

SIMBAD fungiert als universeller Index, der Objekte über Dutzende Kataloge hinweg verknüpft – von klassischen Verzeichnissen wie Messier, NGC und IC bis hin zu modernen Survey-Namen wie 2MASS, SDSS, Gaia. Jeder Eintrag enthält:

- alle bekannten Bezeichnungen (Namen in verschiedenen Katalogen)

- Koordinaten und physikalische Daten

- bibliografische Verweise auf wissenschaftliche Arbeiten

Wenn Sie auf mehrere Namen für ein scheinbar identisches Objekt stoßen, hilft SIMBAD zu bestätigen, ob es sich tatsächlich um dasselbe Ziel handelt – und zeigt, wie es in verschiedenen Katalogen und Missionen geführt wird. Kurz gesagt: eine Art „Who’s Who“ des Himmels.

Praktische Tipps: So nutzen Sie astronomische Kataloge

Astronomische Kataloge sind nicht nur für Profis gedacht – sie können auch Ihre persönliche Checkliste am Himmel sein, Ihre Beobachtungen gezielt unterstützen und Ihnen helfen, das Gesehene zu identifizieren. So holen Sie das Beste aus ihnen heraus:

- Beginnen Sie mit Objekten aus dem Messier-Katalog, wenn Sie neu dabei sind. Sie sind hell, leicht zu finden und sehen auf Fotos großartig aus.

- Fügen Sie den Caldwell-Katalog hinzu, um Highlights der südlichen Hemisphäre oder nicht in Messier enthaltene Objekte zu entdecken.

- Verwenden Sie die NGC/IC-Kataloge, wenn Sie bereit sind, lichtschwächere und anspruchsvollere Deep-Sky-Objekte zu beobachten, die dunklen Himmel oder fortgeschrittene Ausrüstung erfordern.

- Wenn Sie sich für Sterne selbst, ihre Typen oder Eigenschaften interessieren, werfen Sie einen Blick in HD und BSC – dort finden Sie Spektralklassen und wichtige Informationen.

- Um die Positionen und Entfernungen von Sternen zu studieren, nutzen Sie Gaia.

- Müssen Sie ein Objekt katalogübergreifend identifizieren oder überprüfen? Verwenden Sie SIMBAD – es verknüpft alle wichtigen Kataloge und zeigt Ihnen alle Namen, unter denen ein Objekt bekannt ist.

Sobald Sie wissen, welches Katalogobjekt Sie beobachten möchten, können Sie es ganz einfach mit astronomischen Apps finden.

- Star Walk 2 eignet sich perfekt für die visuelle Erkundung – es enthält alle wichtigen Kataloge, die Sie hier kennengelernt haben: Messier, NGC, HIP, HR und HD.

- Wenn Sie tiefer einsteigen möchten, bietet Sky Tonight eine fortgeschrittene Beobachtungserfahrung. Die App kombiniert Messier, Caldwell, NGC/IC, HIP, HD und Tycho-2 mit Dutzenden weiterer Kataloge für Nebel, Sternhaufen und Galaxien.

Sie können sowohl Star Walk 2 als auch Sky Tonight verwenden, um Katalogobjekte am echten Himmel zu lokalisieren – geben Sie einfach den Namen oder die ID des Objekts ein (z. B. M42, NGC 869 oder C106), und die App zeigt Ihnen, wo und wann Sie es sehen können.

F.A.Q.

Sind astronomische Kataloge nur für professionelle Astronomen geeignet?

Ganz und gar nicht! Einige Kataloge wie Messier und Caldwell wurden gezielt für die visuelle Beobachtung erstellt – sie heben helle, leicht auffindbare Objekte hervor, die selbst mit kleinen Teleskopen oder Ferngläsern beeindruckend aussehen. Sie sind ideale Einstiege für Einsteiger. Professionelle Kataloge wie NGC, HD oder Gaia gehen tiefer und liefern Daten für die Forschung.

Was ist der Unterschied zwischen Messier und NGC?

Messier enthält 110 klassische, helle Paradeobjekte des nördlichen Himmels. NGC/IC listet Zehntausende Objekte über den gesamten Himmel hinweg und wird in der Forschung wie auch von fortgeschrittenen Amateuren häufig genutzt.

Woher weiß ich, welchen Sternkatalog ich verwenden soll?

Wenn Sie visuell beobachten, starten Sie mit Messier oder Caldwell – diese zeigen die hellsten und bekanntesten Deep-Sky-Objekte. Für lichtschwächere Galaxien und Nebel nutzen Sie die NGC/IC-Kataloge. Möchten Sie etwas über einzelne Sterne erfahren, liefern HD oder BSC Informationen zu Spektraltypen und Eigenschaften. Für präzise Entfernungen und Bewegungen setzen Sie auf Gaia oder Hipparcos. Und wenn Sie Namen katalogübergreifend abgleichen möchten, ist SIMBAD Ihre zentrale Referenz.

Woher weiß ich, welche Objekte von meinem Breitengrad aus sichtbar sind?

Jeder Sternkatalog deckt einen anderen Teil des Himmels ab. Der Messier-Katalog wurde z. B. in Paris erstellt und enthält hauptsächlich nördliche Objekte. Der Caldwell-Katalog ergänzt viele Highlights der Südhalbkugel. Kataloge wie NGC/IC, HD oder Gaia umfassen zwar den gesamten Himmel, aber was Sie davon sehen können, hängt von Ihrem Standort ab – manche Objekte steigen niemals über Ihren lokalen Horizont. Um zu prüfen, welche Katalogobjekte heute Nacht an Ihrem Ort sichtbar sind, öffnen Sie die Sky Tonight-App. Sie filtert den Himmel automatisch nach Ihrem genauen Standort und Ihrer Uhrzeit und zeigt Ihnen, welche Messier-, Caldwell- oder NGC-Objekte aktuell über dem Horizont stehen.

Astronomische Kataloge: Fazit

Astronomische Kataloge sind Karten und Verzeichnisse des Nachthimmels. Sie reichen von den ersten Listen mit bloßem Auge sichtbarer Sterne bis hin zu modernen Datenbanken mit Milliarden von Sternen. Heute lebt dieses Erbe in vielen Formen weiter: Messier und Caldwell lenken den Blick auf helle Objekte, NGC/IC erfassen Galaxien und Nebel, Astrometrie-Missionen wie Gaia vermessen Positionen und Bewegungen von Sternen mit höchster Präzision und SIMBAD vereint sie alle, indem es alle Namen und Datensätze zu einem kosmischen Index verknüpft. Mit der App Sky Tonight können Sie diese Katalogobjekte am Himmel über Ihnen entdecken – Jahrhunderte astronomischer Forschung direkt in Ihrer Hand.

Klarer Himmel und viel Spaß beim Sternegucken!