天体カタログの進化:古代の星の記録から100億星のデータベースへ

人類は、肉眼で見える星座から、宇宙の深部に潜む天体に至るまで、少しずつ夜空の地図を作り上げてきました。現在では、星々の間を航行するために、さまざまな天体カタログが使われています。この記事では、天体カタログとは何か、なぜこんなに多くの種類があるのか、そして一般の観測者にとってどのように役立つのかを解説します。なお、頭上の空でカタログの天体を見つけるには、無料アプリSky Tonightを使えば簡単です。カタログ番号を入力するだけで、どこを見ればよいかが表示されます。

内容

- 天体カタログとは?

- 最初の星の記録

- 基本的な深宇宙カタログ:M、C、NGC、IC

- 進化する天体カタログ

- SIMBAD:すべての星表をつなぐ「究極のリスト」

- 実践ヒント:天体カタログをこう使う

- よくある質問

- 天文カタログ:クイックまとめ

天体カタログとは?

天体カタログは、天体の名称、座標、そして明るさ・種類・位置といった基本データを整理して収録した一覧(データベース)です。

星図(アトラス)が「空のどこに何があるか」を地図として描くのに対し、カタログは天体を同定・測定・比較するための参照データベースとして機能します。あらゆる観測所・望遠鏡・宇宙ミッションは、正確な指向・追跡・較正のためにカタログを活用しています。

最初の星の記録

近代的な望遠鏡が登場するはるか前、人々は星々をパターンとして見立て、それらを記録に残すようになりました。

- ヒッパルコス(紀元前2世紀)は、知られている中で最初の定量的な星表を作成し、星の等級制(1等〜6等)を導入しました。

- プトレマイオス(紀元2世紀)は『アルマゲスト』に約1,020個の星を収録し(資料によって数に若干の違いあり)、西洋天文学の基盤を築きました。

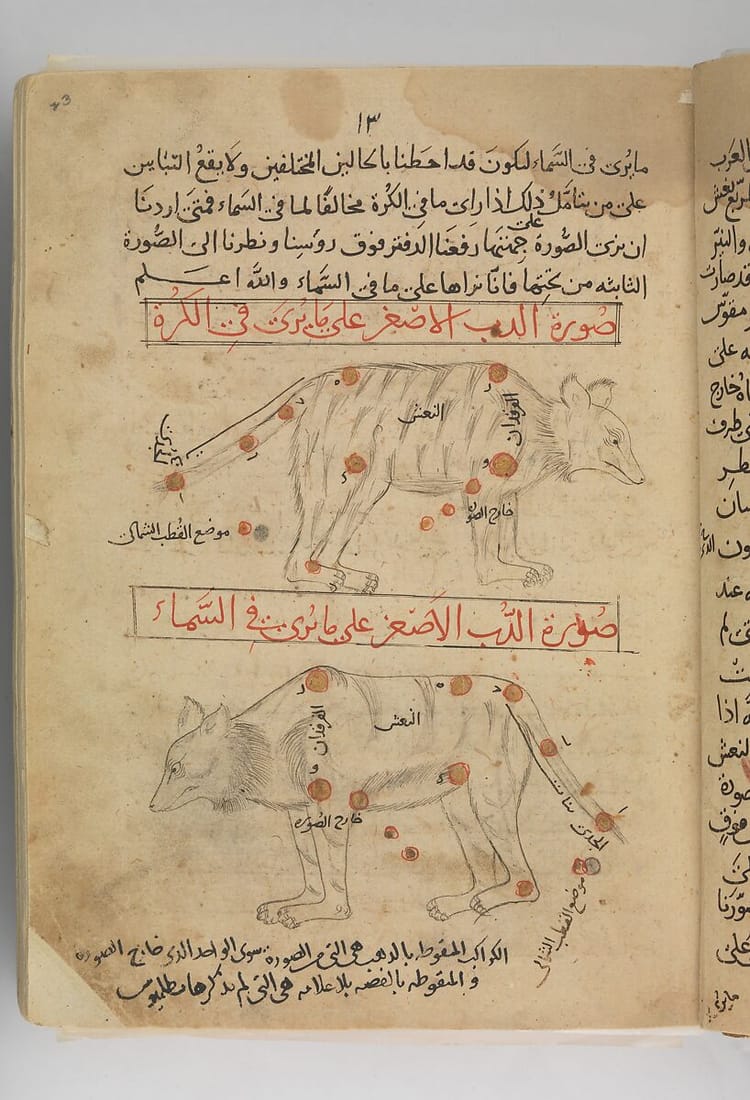

- アル・スーフィー(10世紀、イスラーム黄金期)は『定星の書』で星の位置と明るさを精密化し、挿絵や修正を加えました。

これらの古代カタログは、後に深空天体観測を定義づけることになるような微かにぼんやりした天体ではなく、肉眼で見える恒星を対象としていました。

基本的な深宇宙カタログ:M、C、NGC、IC

望遠鏡の発明により、天文学者たちは肉眼では見えなかった何千もの微かな光を発見しました。新しい発見があるたびに記録の整備が求められ、ここから近代的な天体カタログの時代が始まりました。

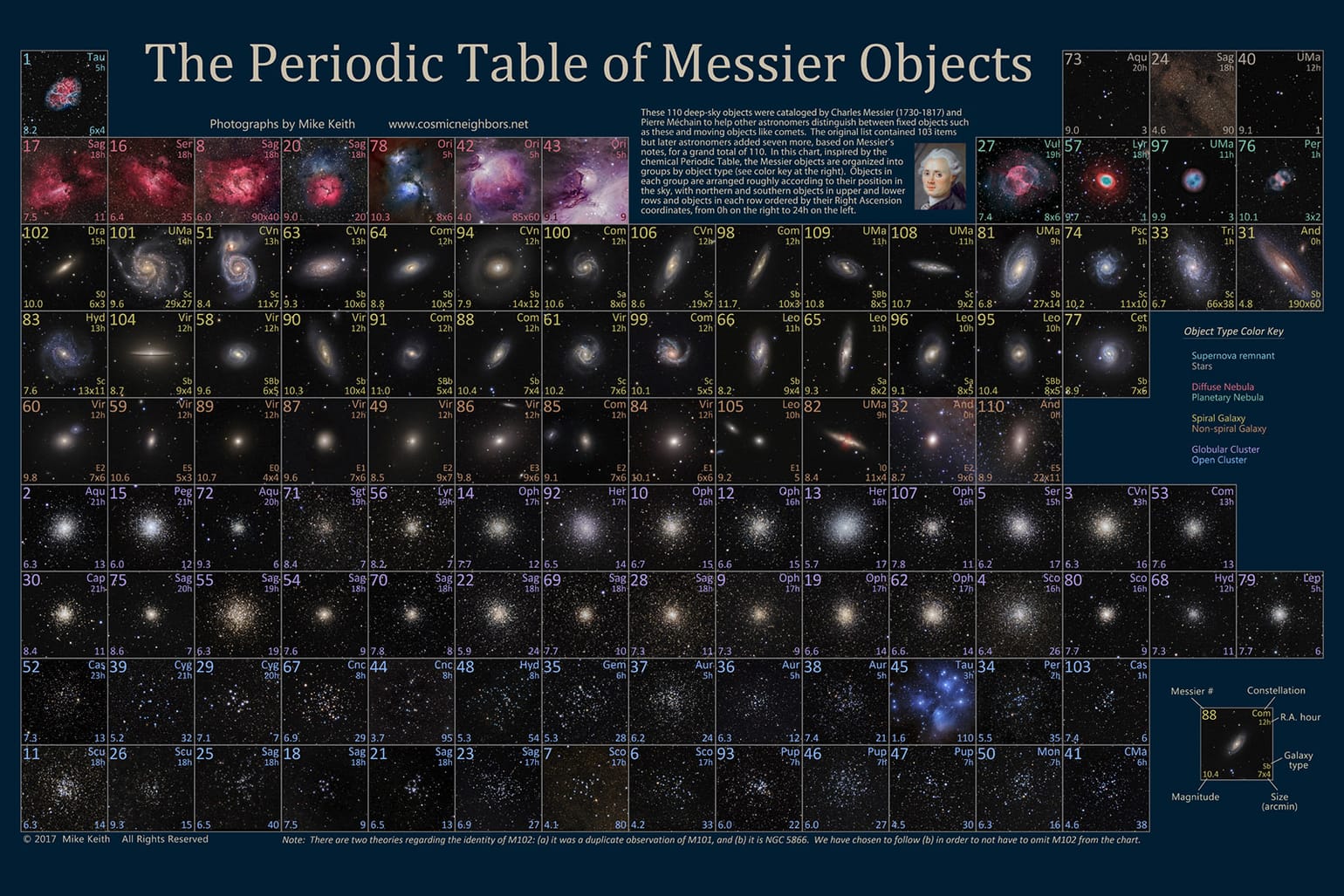

メシエとコールドウェル:明るい深空天体のカタログ

18世紀、フランスの天文学者シャルル・メシエは彗星ハンターでした。彼は小型望遠鏡で観測しているうちに、ぼんやりとした動かない光の斑点をしばしば見つけました。彗星は通常ゆっくり動きますが、これらの斑点は動かず、紛らわしかったのです。そこでメシエは、誤認を避けるためにそれらの天体を「追う必要のないものリスト(=彗星ハンターのための注意リスト)」としてまとめました。1774年の初版には45個の天体が掲載され、6年後には約2倍の数に増え、1781年までに103個を収録しました。現代の観測者にも広く知られるメシエカタログは、その後さらに拡張され、現在では全110個の天体が登録されています。

メシエカタログには、以下のような多様な天体が含まれています。

- 銀河(例:M31、アンドロメダ銀河)

- 球状星団(例:M13、ヘルクレス座の球状星団)

- 散開星団(例:M45、プレアデス星団(すばる))

- 散光星雲(例:M42、オリオン大星雲)

- 惑星状星雲(例:M57、リング星雲)

メシエリストは、北天にある最も明るい深宇宙天体の入門ガイドとして親しまれています。多くの観測者は毎年「メシエ・マラソン」に挑戦し、一晩でできるだけ多くのM天体を観察することを目指します。このイベントは毎年3月から4月ごろに行われ、とても人気があるため、私たちはメシエマラソン攻略ガイド(観測の始め方・終わり方・持ち物など)も作成しています。

メシエカタログを注意深く見ると、北半球に偏っていることに気づくでしょう。これは、メシエがパリで観測していたためです。彼が観測できたのは、南緯35度より北側の、地平線上に十分高く昇る天体だけでした。そのため、マゼラン雲やオメガ星団といった南天の壮観な天体は、彼のリストには含まれていません。

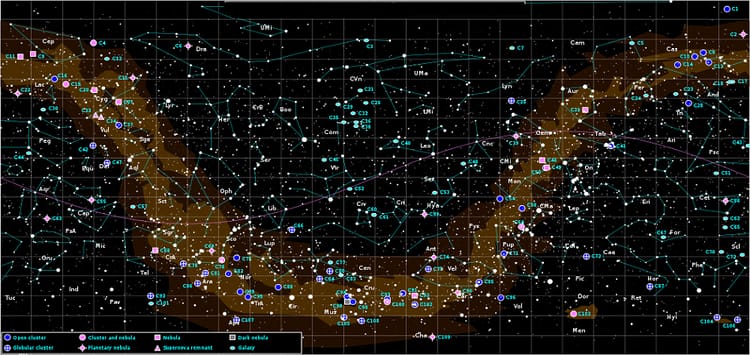

こうした背景から、1995年にイギリスの天文学者パトリック・ムーアは、メシエリストの現代版補完カタログとして「コールドウェルカタログ」を提案しました。メシエが見逃した明るい深宇宙天体、特に南天の天体に焦点を当てています。ムーアはメシエリスト(M)が作者名の頭文字を使っていたのに倣い、自身の母の旧姓 Caldwell(コールドウェル)の頭文字Cを取りました。こうしてC1〜C106などの番号を持つカタログが誕生しました。

ムーアは、天体を赤緯の順に並べました。つまり、発見順や明るさではなく、北から南への順序です。これにより、観測者が自分の緯度に応じて観測計画を立てやすいよう工夫されています。

上級観測者・天体写真家向けのカタログ:NGC と IC

望遠鏡の性能が向上するにつれて、観測者たちは肉眼では見えない無数の星雲や星団を発見するようになりました。その成果をまとめたのが、デンマーク系アイルランド人天文学者 J.L.E. ドライヤーによって1888年に発表された新総カタログ(NGC: New General Catalog)です。このカタログは、長年にわたり大口径反射望遠鏡で天空をくまなく観測したウィリアム・ハーシェルとジョン・ハーシェル親子の体系的な観測記録をもとに作成されました。NGCには7,840個の天体が収録されており、それぞれの外観やおおよその位置が記載されています。その後、1895〜1908年にかけて刊行された2つのインデックスカタログ(IC: Index Catalog)によって拡張され、登録天体数は13,000を超えました。これらのカタログは、専門家からアマチュアまで幅広い天文学者にとっての基盤となり、現在でも多くの銀河・星団・星雲がNGC番号で知られています。

進化する天体カタログ

技術が進歩するたびに、天文学者たちはこれまでの望遠鏡では見えなかった宇宙の深部を観測できるようになりました。

写真技術の革命から生まれたカタログ:HD・BD・BSC

19世紀後半、天文学は写真観測の時代に突入します。ガラス乾板によって、かつてない精度で広範囲の空を撮影できるようになり、肉眼では見えない何千もの星を1枚の露出で記録できるようになりました。

- 当時の先駆的なプロジェクトがドイツ・ボンで完成したボン掃天星表(BD:Bonner Durchmusterung)です。約32万4,000個の星(9〜10等級まで)を収録し、その後、アルゼンチンのコルドバ掃天星表や南アフリカのケープ写真掃天星表がこれを補完して南天を網羅しました。結果、収録星数は約150万個に達し、全天が初めて完全にマッピングされました。これらの調査は、星表を「数千の星」から「数百万の星」へと拡張し、現代の恒星データベースの基礎を築きました。

20世紀初頭になると、天文学者の関心は位置の記録から物理的性質の記録へと移ります。星の場所だけでなく、色・温度・スペクトル型といった情報が記録されるようになりました。

- ヘンリー・ドレイパーカタログ(HD:Henry Draper Catalog)は、ハーバード大学天文台で作成され、22万5,300個の星にスペクトル型を付与しました。現在も使われる恒星分類(O–B–A–F–G–K–M型)の基礎を築いた重要なカタログです。

- 輝星星表(BSC:Bright Star Catalog)は、比較的明るい近傍の恒星を対象に、位置・等級・スペクトル型などの詳細データをまとめたもので、今日でも簡潔で信頼性の高い参照資料として活用されています。

この写真革命は、天文学の研究手法だけでなく、私たちが宇宙を見る視点そのものを変えました。初期の望遠鏡写真から現代の宇宙望遠鏡による画像までの進化をまとめたインフォグラフィックは、こちらをご覧ください:画像で見る天体観測の進化

宇宙での位置測定(宇宙アストロメトリー):HIP・TYC・Gaia

写真乾板の時代を越え、天文学はさらに高精度を求めて宇宙空間そのものへと進出しました。地上観測では、地球の大気が星の位置をぼかし、ゆがめるという制約があったためです。これを克服するため、ヨーロッパ宇宙機関(European Space Agency、ESA)は、星の位置と運動を正確に測定するアストロメトリー専用の宇宙ミッションを実施しました。

- ヒッパルコス衛星(1989〜1993年運用)は、史上初の宇宙アストロメトリーミッションで、約11万8,000個の恒星の正確な位置と距離を測定しました。このカタログの星はHIPという接頭辞で識別されます(例:HIP 70890=ケンタウルス座α星A)。

- 関連するティコカタログ(1997年・2000年刊行)は、ヒッパルコスの副データストリームを利用して観測範囲を拡大し、約250万個の恒星を収録しました。これらの星はTYC(例:TYC 7380-653-1)として登録されています。

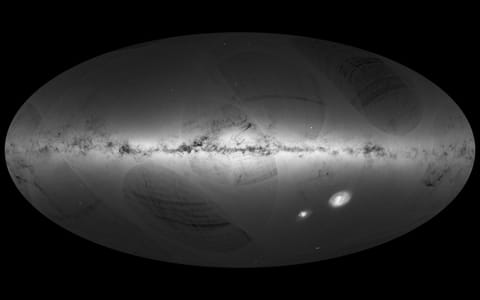

- 現在進行中のガイアミッション(2013年打ち上げ)は、この研究をかつてない規模で継続しています。天の川銀河を3Dマップ化し、これまでに約18億個の星の位置・明るさ・運動・物理特性を記録しています。

SIMBAD:すべての星表をつなぐ「究極のリスト」

多くのカタログが作られるにつれ、同じ天体が複数の名前で登録されるという問題が生じました。たとえば、バーナード銀河はカタログによってNGC 6822, IC 4895, Caldwell 57と、異なる名称で掲載されています。

このような別名を統一的に管理するために利用されているのが、ストラスブール天文データセンターが運営するSIMBADデータベース(Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical Data)です。

SIMBADは、メシエ・NGC・ICといった古典的なカタログから、2MASS・SDSS・Gaiaなどの最新サーベイまで、多数のカタログを相互参照できる「天体の総合索引」として機能しています。各天体のエントリには以下の情報が含まれています:

- すべての既知の識別名(各カタログでの名称)

- 座標および物理データ

- 関連する学術論文の文献情報

同じ天体に複数の名前が付いているとき、SIMBADを使えばそれが同一の天体かどうかを確認でき、またどのカタログや観測ミッションに含まれているかも一覧できます。まさに、「夜空の人物録」ともいえる存在です。

実践ヒント:天体カタログをこう使う

天体カタログはプロ専用ではありません。観測計画の道標や、目にしている天体の同定に役立つあなた専用のチェックリストになります。使いこなすコツは次のとおりです。

- 初心者はメシエ(M)から:明るく見つけやすく、写真映えもします。

- コールドウェル(C)を追加:メシエに載っていない名所や南天の見どころをカバー。

- NGC/ICは次のステップ:暗い空や上級機材が必要な淡いディープスカイに挑戦するときに。

- 恒星の性質に興味があるなら:HDやBSCでスペクトル型や基礎データを確認。

- 恒星の位置や距離を学ぶなら:Gaiaを参照。

- 名前の突き合わせ・同定には:SIMBADを使えば主要カタログ間の別名を横断して調べられます。

観測時は、カタログ番号で検索できるアプリを使うと便利です。空のどこにあるかがすぐに分かります。

観測したいカタログ天体が決まったら、天文アプリを使うのが最も簡単な方法のひとつです。

- Star Walk 2は、視覚的に空を探索するのに最適なアプリです。この記事で紹介した主要なカタログ(メシエ(M)・NGC・HIP・HR・HD)をすべて収録しています。

- さらに深く探りたいなら、Sky Tonightがおすすめです。メシエ、コールドウェル、NGC/IC、HIP、HD、ティコ2(Tycho-2)に加え、星雲・星団・銀河などを含む数十種類の追加カタログを統合しており、より高度な観測体験ができます。

どちらのアプリでも、カタログ天体を実際の空で簡単に見つけられます。天体名やID(例:M42、NGC 869、C106)を入力するだけで、アプリがどこに、いつ見えるかを案内してくれます。

よくある質問

天文カタログはプロの天文学者だけのもの?

いいえ、まったくそんなことはありません!メシエカタログやコールドウェルカタログのように、視覚観測向けに作られたものもあります。これらは、小型望遠鏡や双眼鏡でも見やすい明るく見つけやすい天体を紹介しており、初心者にとって理想的な出発点です。一方、NGC、HD、Gaiaなどの専門的なカタログは、より詳細なデータを含み、研究用途として使われています。

メシエとNGCの違いは?

メシエには北天の古典的で明るい代表天体が110個収録されています。NGC/ICは全天にわたる数万個の天体を掲載しており、研究や上級アマチュアの活動で広く使われています。

どの星表を使えばよいですか?

目視観測をするなら、まずはメシエまたはコールドウェルから始めましょう—最も明るく有名な深空天体が取り上げられています。より淡い銀河や星雲には、NGC/ICカタログを参照してください。個々の恒星について学ぶには、HDやBSCを使ってスペクトル型や特性を確認しましょう。正確な距離や固有運動には、GaiaやHipparcosを頼りましょう。カタログ間で名称を照合する必要がある場合は、SIMBADが汎用的な参照先です。

自分の緯度からどの天体が見えるかを知るには?

それぞれの天文カタログは、空の異なる領域をカバーしています。たとえばメシエカタログはパリで作成されたため、主に北天の天体が含まれています。一方、コールドウェルカタログには南天の代表的な天体も多く追加されています。NGC/IC、HD、Gaiaのようなカタログは全天を網羅していますが、実際に観測できるかどうかは観測地の緯度に依存します。地域によっては、一部の天体が地平線の上に昇らないこともあります。今夜、どのカタログの天体が自分の空で見えるかを確認するには、Sky Tonight アプリを開いてみましょう。アプリが現在地と時刻に合わせて自動的に空をフィルタリングし、今まさに地平線上にあるメシエ・コールドウェル・NGC天体を表示してくれます。

天文カタログ:クイックまとめ

天文カタログは、古代の肉眼観測の一覧から現代の数十億個の恒星データベースに至るまで、夜空の地図と記録です。今日、この遺産はさまざまな形で受け継がれています。メシエとコールドウェルは目を明るい見どころへ導き、NGC/ICは銀河や星雲のより深遠な領域を図示します。ガイアのような位置天文学ミッションは、恒星の位置と運動を精緻に測定し、SIMBADはそれらすべてを結びつけ、あらゆる名称とデータセットを一つの宇宙的索引に統合します。Sky Tonight を使えば、これらのカタログに載った天体を自分の空で探索できます。何世紀にもわたる天文学が、指先の上に。

澄んだ夜空を。楽しいカタログ巡りを!