天体の明るさの測定方法:等級について簡単

天体の明るさを知ることで、その天体が見えるかどうかを判断することができます。でも、実際にはこの明るさをどうやって測るのでしょうか?どの測定がどのケースで使用されるのでしょうか?すべてを整理して、夜空をプロのように観察できるようにしましょう!P.S. 空の中の任意の天体の明るさを素早く知りたいなら、Sky Tonightアプリを手に入れましょう。

目次

等級とは

天文学では、等級(英語:magnitude)は空に見える天体の明るさや暗さの尺度です。

定義に「見える」と言う用語を使用していることに注目してください。これは、等級が通常意味するのは、その天体が実際にどれくらい明るいかではなく、どれくらい明るく見えるかを指すからです。

等級と光度(luminosity、L)は混同してはいけません。光度とは、天体が全方向に毎秒放出する光エネルギーの総量のことです。つまり、光そのものの「出力」を表します。

補足:天文学者が天体の「明るさ」を述べるときは、どの波長域の光を測定しているかを明確にするのが一般的です。光は波長によっていくつかの領域に分けられ、たとえば紫外線(短波長)、青色光、そして私たちの目で見える可視光(ビジュアル)などがあります。測定を統一するために、天文学ではこれらの波長を限定する標準フィルターを使用します。代表的なのが U(紫外)・B(青)・V(可視) の3つのバンドです。なかでもVバンドは人間の目の感度に近く、最も一般的に用いられています。

特に断りがない限り、本記事に記載されている等級値はすべてV(可視)バンドの値を指します。

絶対等級と見かけの等級

天文学者は等級を2つの一般的なタイプに分けています:見かけの等級と絶対等級です。

- 見かけの等級(みかけのとうきゅう、英: apparent magnitude、記号:m)は、地球から見た天体の明るさです。

- 絶対等級(ぜったいとうきゅう、Absolute magnitude、記号:M)は、その天体が地球から10パーセク¹の距離にあった場合の明るさを示します。天文学者は1902年に距離が知られていた星の平均距離に近いため、10パーセクという距離を選んだようです。惑星や太陽系の小天体については、天文学者はH記号を使います。これは、天体が太陽と観測者からそれぞれ1天文単位(AU)離れた位置にあり、完全に照らされている場合(つまり、太陽・天体・観測者が一直線に並ぶ場合)に、その天体がどれほど明るく見えるかを表します。

¹天文学における距離の単位で、1パーセクは3.26光年または3.09 × 10¹³ kmに相当します。

.

重要な点として、天体の絶対等級は星間物質や宇宙塵による吸収(減光)なしに測定されます。

したがって、見かけの等級は天体の固有の光度、距離、および減光の影響を受けます。絶対等級は、観測者からの標準的な基準距離にすべての天体を仮に配置することによって、天体の固有の光度を比較できるようにします。

例として、太陽とリゲルを見てみましょう。太陽はリゲルよりも空で明るく見えるので、その見かけの等級はより高いです(それぞれ-26.7と0.13)。しかし、もし太陽とリゲルを地球から10パーセクの距離に置いた場合、リゲルは太陽を圧倒的に上回る明るさで輝きます。これは、遠くの星がより高い絶対等級を持っているからです:リゲルは-6.69、太陽は4.83です。

他の例をいくつか挙げると:

- ケンタウルス座α星:m = −0.3とM = 4.1

- カノープス:m = −0.7とM = −3.1

- デネブ:m = 1.26とM = −7.1

- 海王星:m = 7.8(平均)とH = −6.9

見かけの等級の値は単位のない数値で表されます。「アンタレスの等級は1.09です」というとき、それは見かけの等級を意味します。これは「アンタレス(等級1.09)」「アンタレス(1.09 m)」または「アンタレス(m= 1.09)」と簡潔に書くことができます。見かけの等級以外の等級タイプを指す場合、天文学者はそのタイプをフレーズまたは略語で示します:「アンタレスの絶対等級は-5.28です」または「アンタレス(M = −5.28)」。また、これらの文字は数式でも使用されます。

ところで、見かけの等級は、肉眼でも機器でも測定できます。また、可視光・写真(青感度)・紫外・赤外など、どの波長域の明るさにも用いられます。ここでいう「見かけ」とは、観測者の場所から見た明るさ(どんな機器を使ったかは問わない)という意味です。一方、人間の目で知覚される明るさを指す場合には、視等級という用語を使います。とはいえ、一般向けの情報源ではしばしば両者が同義のように扱われることがありますが、厳密には同じではありません。

明るさの測定方法

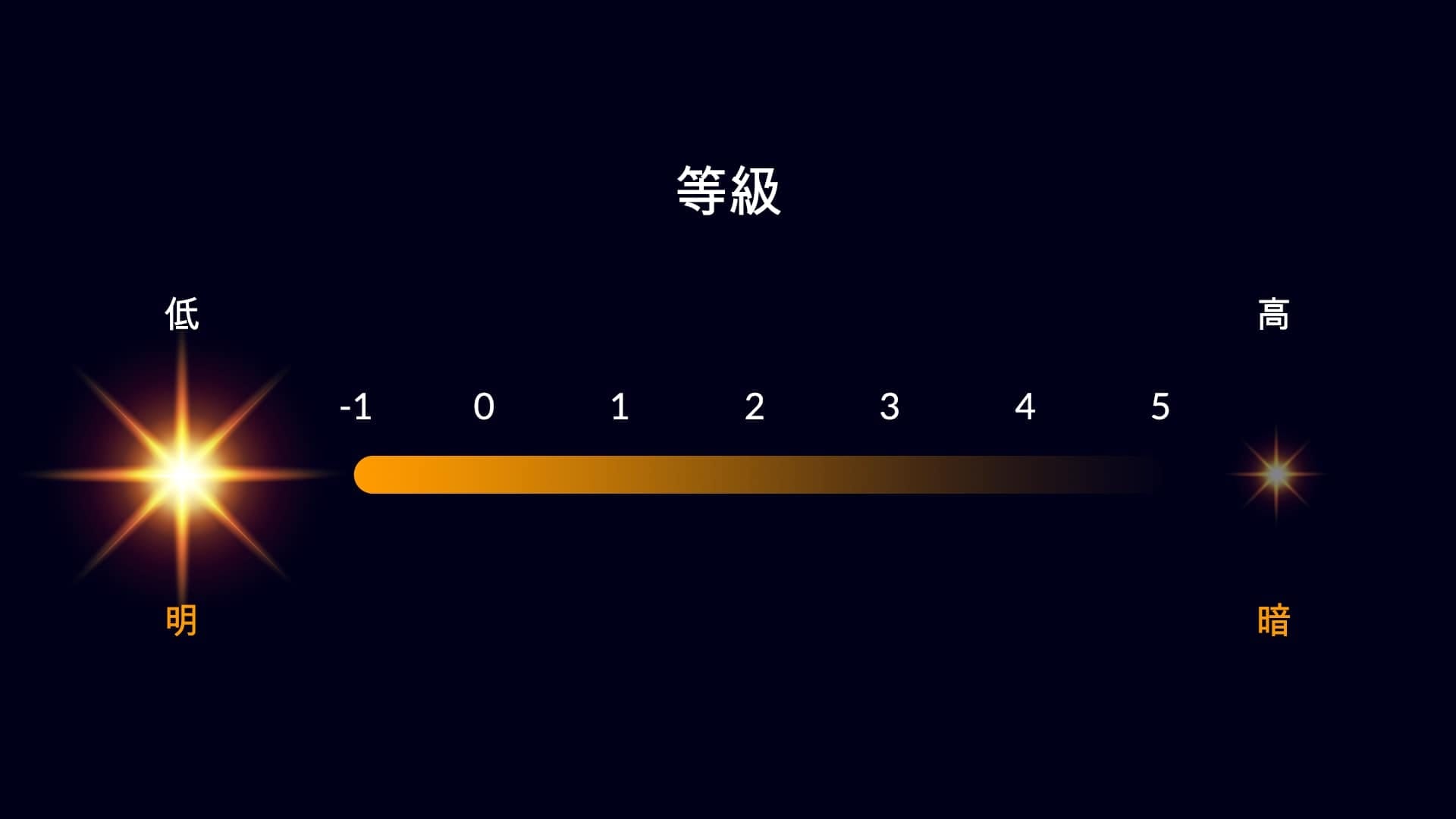

等級スケール

等級の概念は非常に古い歴史を持っています。紀元前2世紀のヒッパルコスや紀元2世紀のプトレマイオスといった古代の天文学者たちは、星の明るさを1等(最も明るい)から6等(最も暗く、肉眼でかろうじて見える)までの6段階の尺度で分類していました。

当初のこの体系では、星を6つのグループに分けるだけで、同じ等級内での明るさの違いまでは考慮されていませんでした。現在では、この古代の等級法をもとにした、より精密な等級スケールが使われています。

この古代のスケールは、天体同士の見かけの明るさを比較するための仕組みです。そのためには、基準点(ゼロ点)となる星が必要になります。伝統的に、その基準星としてベガ(こと座α星)が用いられ、見かけの等級0.0と定義されています。

もちろん、望遠鏡の発展に伴い、より暗い天体、例えば淡い星雲や遠い銀河などを含むようにスケールを拡大しました。

また、空にあるより明るい天体、例えば太陽、月、一部の惑星などをカバーするためにスケールを拡張しました。ベガがゼロ等級の星と見なされていたため、天文学者はベガよりも明るい天体に負の値を割り当てました。以下は明るい天体の見かけの等級の例です:

- 太陽: −26.7

- 満月: −12.7(平均)

- 金星: 最大−4.8等(相位による)

- 木星: −2.9(衝時)

- シリウス: −1.4

- ベガ: 0.0

- デネブ: 1.2

この等級スケールは一見すると混乱を招くかもしれませんが、数値が大きいほど天体は暗くなるということを覚えておけば大丈夫です。最も明るい天体は負の等級を持っています。

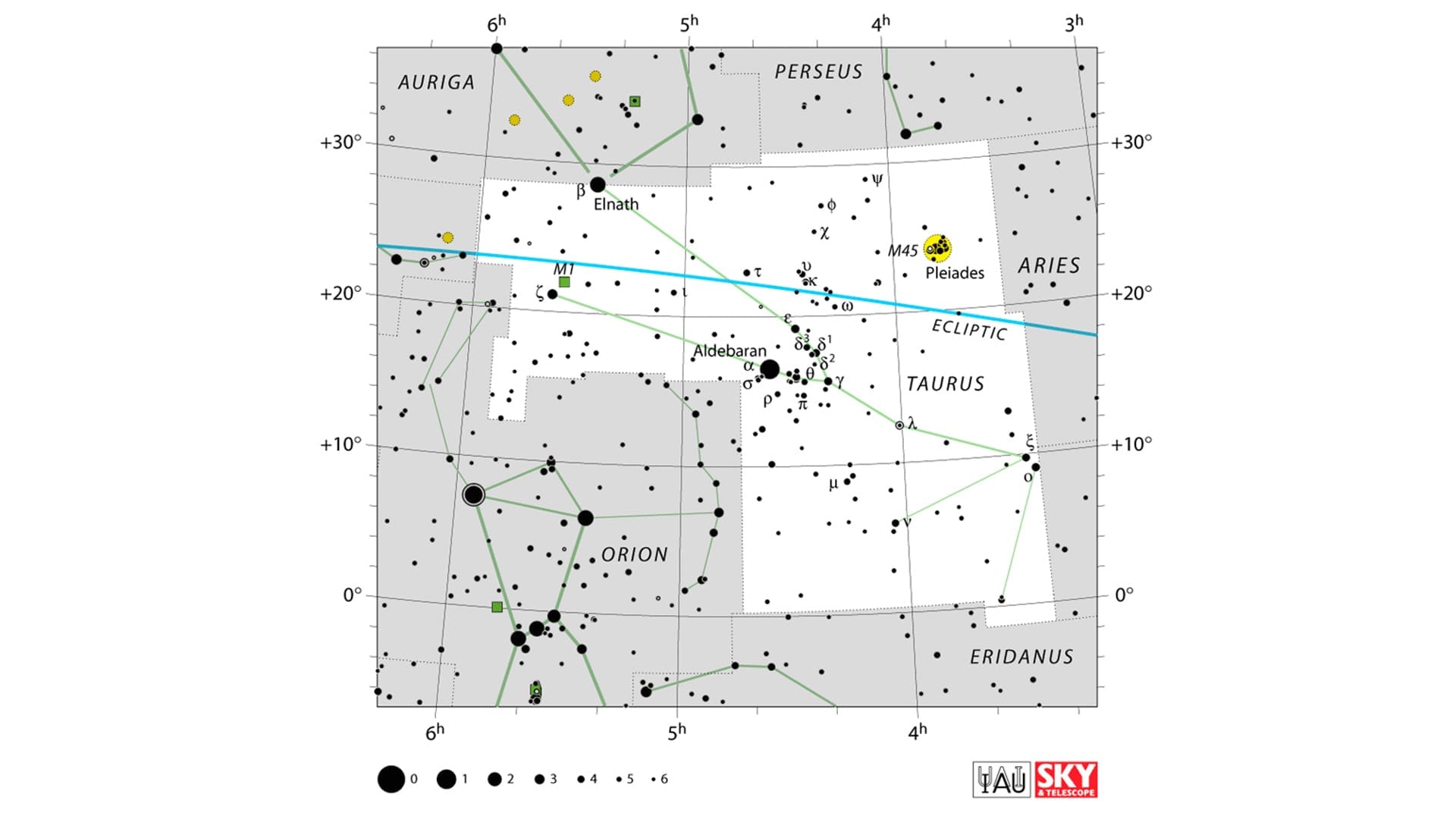

等級ごとの星の分布

夜空には明るい星よりも暗い星がはるかに多いことに気づいたかもしれません。以下は、等級ごとの星の数を簡単に示したものです:

- 等級 -1.5 から -0.5:2つの星

- 等級 -0.5 から 0.5:6つの星

- 等級 0.5 から 1.5:14の星

- 等級 1.5 から 2.5:71の星

- 等級 2.5 から 3.5:190の星

- 等級 3.5 から 4.5:610の星

- 等級 4.5 から 5.5:1,929の星

- 等級 5.5 から 6.5:5,946の星

これらの数値は、肉眼で見える空全体の星を表しています。私たちが一度に見えるのは空の半分だけなので、実際に一度に見える星の数はこれとは異なります。

見かけの等級の計算方法

1等星は2等星よりも明るいとわかっていますが、どれくらい明るいのでしょうか?

等級スケールは対数的で、5等級の差は常に明るさの変化が100倍に相当します。これは、1等星が6等星よりも100倍明るいことを意味します。同様に、2等星が7等星よりも100倍明るいということです。

スケールの仕組みは以下の通りです:

- 1等級の差(例えば1から2への変化)は、明るさを約2.5倍変えます。

- この係数は各ステップで複合されるため、3等星は1等星よりも6.25倍暗いことになります(2.5 x 2.5=6.25)。

しかし、計算機を使うと、数字が完全に一致しないことに気付くでしょう。それは、2.5が簡略化された数字であり、正確な数値は100^(1/5) ≈ 2.51188643150958だからです。ほとんどの資料では、この数値は2.5または2.512に短縮されて表示されます。ここに、1、2、3、4、および5等級の差のある星の間の等級の変化を示します:

- 1等級の差:2.512 ≈ 2.5

- 2等級の差:2.512 x 2.512 ≈ 6.3

- 3等級の差:2.512 x 2.512 x 2.512 ≈ 15.8

- 4等級の差:2.512 x 2.512 x 2.512 x 2.512 ≈ 39.8

- 5等級の差:2.512 x 2.512 x 2.512 x 2.512 x 2.512 ≈ 100

さて、満月が夜空で次に明るい金星と比べてどれくらい明るいか計算してみましょう。それぞれの等級は多少変動するため、満月の等級を-12.7、金星の等級を-4.6とします。

満月と金星の等級の差は-4.6 - (−12.7) = 8.1単位です。

1等級の差は明るさを約2.512倍にするため、8.1等級の増加は明るさを(2.512)^8.1倍にします。これは約1,700倍です。

つまり、満月は金星の約1,700倍明るいということになります!等級に基づいて明るさを比較するための一般的な方程式を使用する場合、次のように表すことができます:

Iᴬ / Iᴮ ≈ 2.512^(mᴮ – mᴬ)

ここで、IᴬとIᴮはそれぞれ物体AとBの強度(または明るさ)を表し、mᴮとmᴬはそれぞれの等級です。

見かけの等級を求める方法

天文学者が天体の正確な見かけの等級を定義するには、その天体の流束や強度(望遠鏡の検出器に毎秒到達する単位面積あたりの総エネルギー量)を測定します。そして、以下の式を使用して、標準星と比較してその天体がどれほど明るく見えるかを比較します。

m₁ – m₀ = –2.5 × log₁₀ (F₁ / F₀)

ここで、mは等級、Fは流束です。多くの資料ではFの代わりにIが使用されることがありますが、天文学者は「流束」という用語を物理学でよく使われる「強度」と同じ意味で使用します。

すでに述べたように、標準星(ゼロ点)として選ばれたのはベガ星です(つまり、F₀はベガの流束であり、m₀はベガの等級です)。

高精度の光度計やカメラの登場により、天文学者たちはベガが完全な基準星ではないことに気づきました。ベガの明るさはわずかに変動し(約0.03等級ほど)、観測条件によって微妙に異なることがあります。そのため、波長帯ごとに一貫した測定を行うために、のちに天文学者たちは実際の星ではなく、理想化された一定の光源を基準(ゼロ点)として定義しました。しかし、視覚観測においては、ベガは依然としてゼロ等級の標準として利用できます。

天体や他の天体の明るさを測定することに特化した科学の分野が存在し、これを「測光」といいます。

異なる等級システム:スペクトル帯

等級は受信機のスペクトル感度(目、光電検出器、写真乾板など)に依存します。

スペクトル帯に関して多くの等級システムが存在し、それぞれが特定の測定範囲の選択によって異なります。

視覚等級(visual magnitude、mᵥ)は、星が目にどのように見えるかを説明します。

写真等級(photographic magnitude、mₚ)は、追加の光フィルターなしで得られた写真乾板上の星の画像から測定されます。写真乳剤は青色の光に敏感で赤色の光には鈍感であるため、写真乾板上では青色の星が目で見るよりも明るく見えます。

天文学者は、スペクトルの異なる帯域で測定された光源の明るさを比較することで、その色を知り、表面温度(星であれば)やアルベド(惑星であれば)を推定し、星間光吸収の程度やその他の重要な特性を決定できます。

したがって、主に光フィルターの選択によって決定される標準的な測光範囲システムが開発されました。最も一般的なのは三色UBVシステム:紫外線(ultraviolet、U)、青(blue、B)、視覚(visual、V)です。視覚範囲は光視等級範囲に非常に近く、青範囲は写真範囲に近いです。

スペクトルに感度のある受信機の他に、全スペクトル範囲での放射フラックスを測定するボロメーターもあります。放射等級(bolometric magnitude)は、光源までの距離と星間吸収の程度がわかっている場合に、天体の光度を計算することができます。

表面輝度

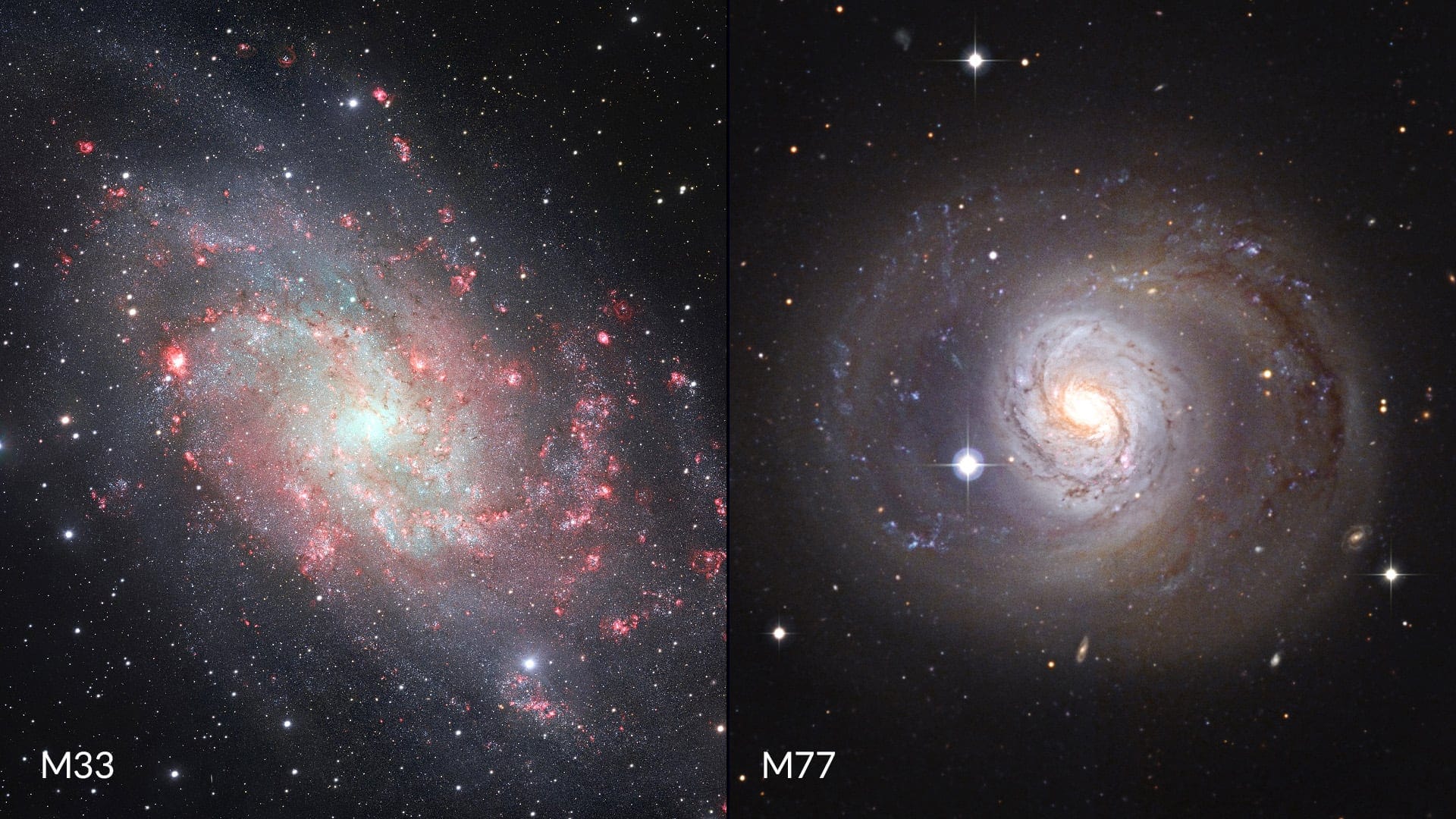

ここまでは、主に星や惑星のような点光源について説明してきましたが、夜空のすべての天体が星のようにコンパクトではありません。

銀河や星雲のように、広い領域にわたって広がる天体も存在します。そのため、天体のすべての光フラックスを取り、それから等級を決定することは誤解を招く可能性があります。

したがって、この場合、見かけの等級は観測者にとってその天体がどれほど明るいかを答えるのには役立ちません。

例えば、アンドロメダ銀河の見かけの等級は3.4で、光害のある地域でも肉眼で見えるはずです!しかし、これは私たちが夜空で実際に見るものとは一致しません。

天文学者はこの問題に対処するために、単位面積あたりの輝度を測定する表面輝度を使用します。これは、天体全体の明るさを平均化します。

表面輝度(Surface brightness、SB)は、銀河や星雲などの空間的に広がった天体や夜空の背景の見かけの明るさやフラックス密度を単位角度面積あたりで定量化します。

天体の表面輝度は、しばしば平方秒あたりの等級(mag/arcsec²)や平方分あたりの等級(mag/arcmin²)で表されます。以下は、見かけの等級と最も低い(最も明るい)表面輝度を持つ天体の例です:

- オリオン星雲:4等級と17 mag/arcsec²

- アンドロメダ銀河:3.4等級と11 mag/arcsec²

- さんかく座銀河:5.7等級と14.2 mag/arcsec²

- ボーデの銀河:6.9等級と25 mag/arcsec²

しかし、視覚観測において重要であるにもかかわらず、天体の表面輝度が言及されることはほとんどありません。

興味深い事実:目は点光源(星のような)よりも、拡散した光源(銀河のような)からの光を検出するのが得意です。

これは、拡散した輝度を持つ天体の方が点光源の天体よりも見やすいことを意味します。アンドロメダ銀河の核は約13 mag/arcsec²ですが、肉眼でも見えることがあります。銀河の外縁は22 mag/arcsec²の望遠鏡で観測できますが、これは非常に暗い目標です!

見かけの等級の限界:観測者のガイド

限界等級とは、空に見える最も暗い天体の見かけの等級を指します。以下はアマチュア天文家に役立つチートシートです。観測時にお役立てください。

- 肉眼で見える彗星の限界等級:4

- 肉眼で見える惑星と星の限界等級:6

- 7×50双眼鏡の限界等級:9.5

- 35mm口径望遠鏡の限界等級:11.0

- 60mm口径望遠鏡の限界等級:12.0

- 102mm口径望遠鏡の限界等級:13.0

光害が観測可能な等級範囲に大きな影響を与えることを忘れないでください!理想的な観測条件に基づく数値を提供していますが、場所によって異なる場合があります。空の明るさや暗さを評価する方法については、便利なスケールをご覧ください。

ちなみに、望遠鏡の限界等級(理想的な条件下で見える最も暗い等級)を知りたい場合は、望遠鏡の限界等級計算機を使用できます。

まとめ

等級は観測天文学において最も重要な概念の一つであり、最も重要な質問の一つである「この天体はどれくらい明るいのか?」に答えます。天文学者は天体を明るさで分類するために、最も明るい天体が最も低い数値を持つ対数等級スケールを使用します。等級を理解することで、アマチュア観測者は天体の明るさを識別し比較する能力を向上させることができます。

現在の空で最も暗い天体を見るために、無料のSky Tonightアプリを入手してください。このアプリでは、画面下部のスライダーを使用して表示される天体の等級制限を変更できます。スライダーにはアイコン(目、双眼鏡、望遠鏡)が表示されており、視認性に基づいて天体をフィルタリングできます。