天文學中的星等:天體亮度是如何測量的

通過了解天體的亮度,你可以判斷該天體是否可見。但你如何實際測量這種亮度?在什麽情況下使用哪種測量方法?讓我們來理清這一切,這樣你就可以像專業人士一樣觀察夜空!附注:要快速找出天空中任何物體的亮度,請使用Sky Tonight應用程序。

內容

什麽是星等

在天文學中,星等是衡量物體在天空中顯得有多亮或多暗的標准。

請注意,我們在定義中使用了“看起來”這個詞。這是因為星等(我們通常所說的亮度)並不能說明天體真正有多亮,而是指它對觀測者而言看起來有多亮。

你不應該將星等與光度(L)混淆——光度指的是天體每秒向各個方向發出的總能量。

注意:當天文學家談論天體亮度時,通常會說明他們測量的是光譜的哪一部分。光可以根據波長分為不同的區域,例如紫外(短波長)、藍光或可見光(人眼能看到的部分)。為了確保測量一致,天文學家使用標准濾光片來分離這些波長,稱為U、B、V波段(紫外、藍光和可見光)。V波段大致對應人眼的敏感範圍,是最常用的波段。

除非另有說明,本文中的所有星等值均指V(可見光)波段。

絕對星等與視星等

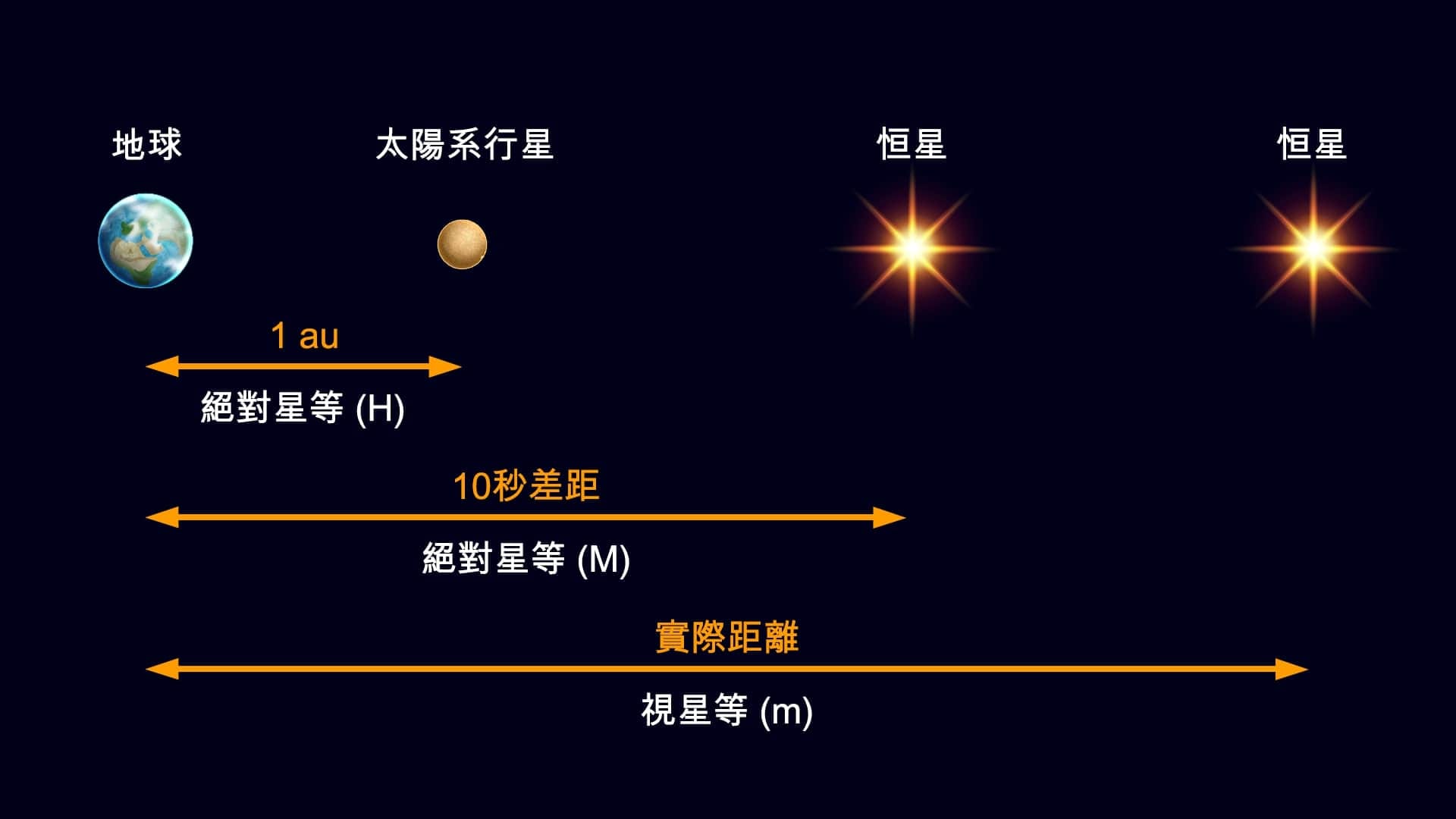

天文學家將星等分為兩種類型:視星等和絕對星等。

- 視星等 (m,通常簡稱為“星等”或“mag”) 是從地球上看到的天體的亮度。

- 絕對星等(M)是指天體假設位于距地球10秒差距¹處時的亮度。天文學家之所以選擇10秒差距這個距離,是因為在1902年時,那大約是當時已知恒星的平均距離。**對于行星和太陽系中的小天體,天文學家使用符號H。**它表示如果天體距太陽和觀測者各1個天文單位(AU),並完全被照亮——即太陽、天體和觀測者完全成一直線——它會看起來有多亮。

¹天文學中的距離單位,1秒差距等于3.26光年或3.09×10¹³公裏。

需要指出的是,物體的絕對星等是在沒有因星際物質和宇宙塵埃吸收而導致其光線消光(或變暗)的情況下測量的。

因此,視星等取決于物體的固有光度、距離以及降低其亮度的消光。絕對星等使我們能夠通過假設將所有物體放置在與觀察者的標准參考距離處來比較物體的固有光度(在給定的光譜範圍內)。

讓我們以太陽和參宿七為例。在我們的天空中,太陽看起來比參宿七亮得多,因此它的視星等更高(星等分別為-26.7和0.13)。但是,如果我們將太陽和參宿七都放置在距離地球10秒差距的地方,參宿七的亮度將遠遠超過太陽的亮度。這是因為遙遠的恒星具有更高的**絕對星等*:參宿七為-6.69,而太陽為4.83。

還有更多示例:

- 半人馬座:m = −0.3,M = 4.1

- 老人星:m = −0.7,M = −3.1

- 天津四:m = 1.26,M = −7.1

- 海王星:m = 7.8(平均),H = −6.9

視星等值以數字表示,沒有單位;當您看到類似“心宿二 (1.09等)”、“心宿二 (1.09 m)”或“心宿二 (m = 1.09)”這樣的短語時,這意味著視星等是隱含的。當提到視星等以外的星等類型時,天文學家會用短語或縮寫字母來表示星等類型:“心宿二的絕對星等為−5.28”或“心宿二 (M = −5.28)”。他們還在公式中使用這些字母。

順便說一句,視星等可以用肉眼或儀器測量,也可以指任意波段(可見光、照相、紫外、紅外等)的亮度。在此語境下,“視”指“從觀測者位置看到的”,與使用何種儀器無關。當我們特指人眼感知到的亮度時,使用“可見星等”一詞。然而,許多大衆資料常將這兩個術語混用,盡管它們並不完全相同。

如何測量星等

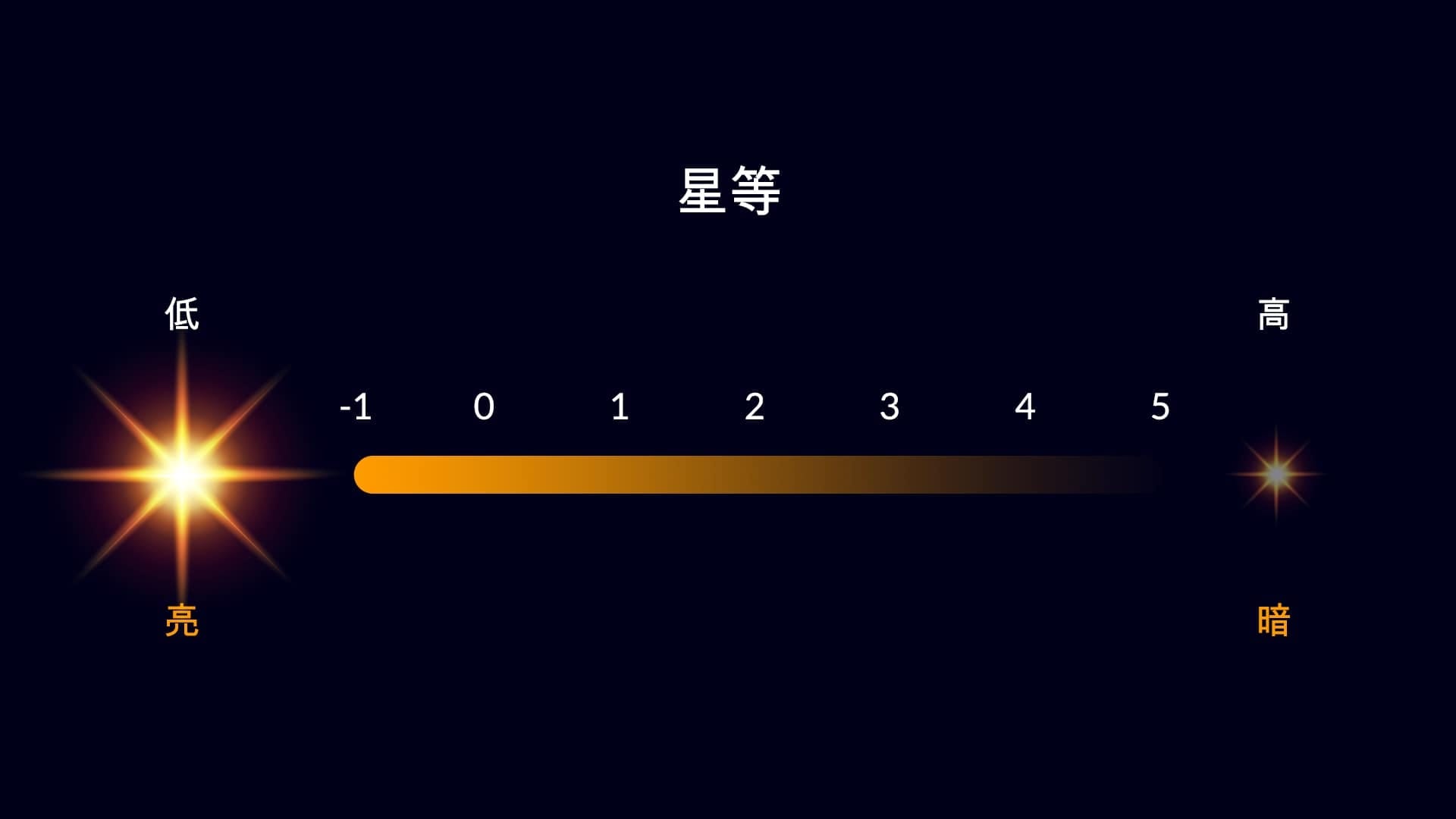

星等標度

星等尺度起源悠久。早在公元前2世紀的希帕恰斯(Hipparchus)與公元2世紀的托勒密(Ptolemy)就使用這一體系,將恒星分為從一等星(最亮)到六等星(最暗、肉眼幾乎不可見)六個等級。

最初,這個體系僅將恒星分組,而未考慮每組內亮度的差異。如今,我們使用更精確的改進版本。

這種古老的系統用于比較天體間的相對亮度。它需要一個零點或參照星。傳統上,織女星(Vega)的視星等被定為0.0,作為參考。

當然,隨著望遠鏡的發展,這個標度擴大到包括更暗的天體,例如暗淡的星雲和遙遠的星系。

該標度還擴展到包括天空中更明亮的物體,如太陽、月亮和一些行星。由于織女星被認為是零星等恒星,天文學家為比織女星更亮的物體分配了負值。以下是一些明亮物體視星等的示例:

- 太陽: –26.7

- 滿月: –12.7(平均)

- 金星: 最高可達 –4.8(取決于相位)

- 木星: –2.9(沖日時)

- 天狼星: –1.4

- 織女星: 0.0

- 天津四(Deneb): 1.2

這個星等標度可能會讓人困惑,所以只要記住數字越大,物體越暗。最亮的物體的星等為負數。

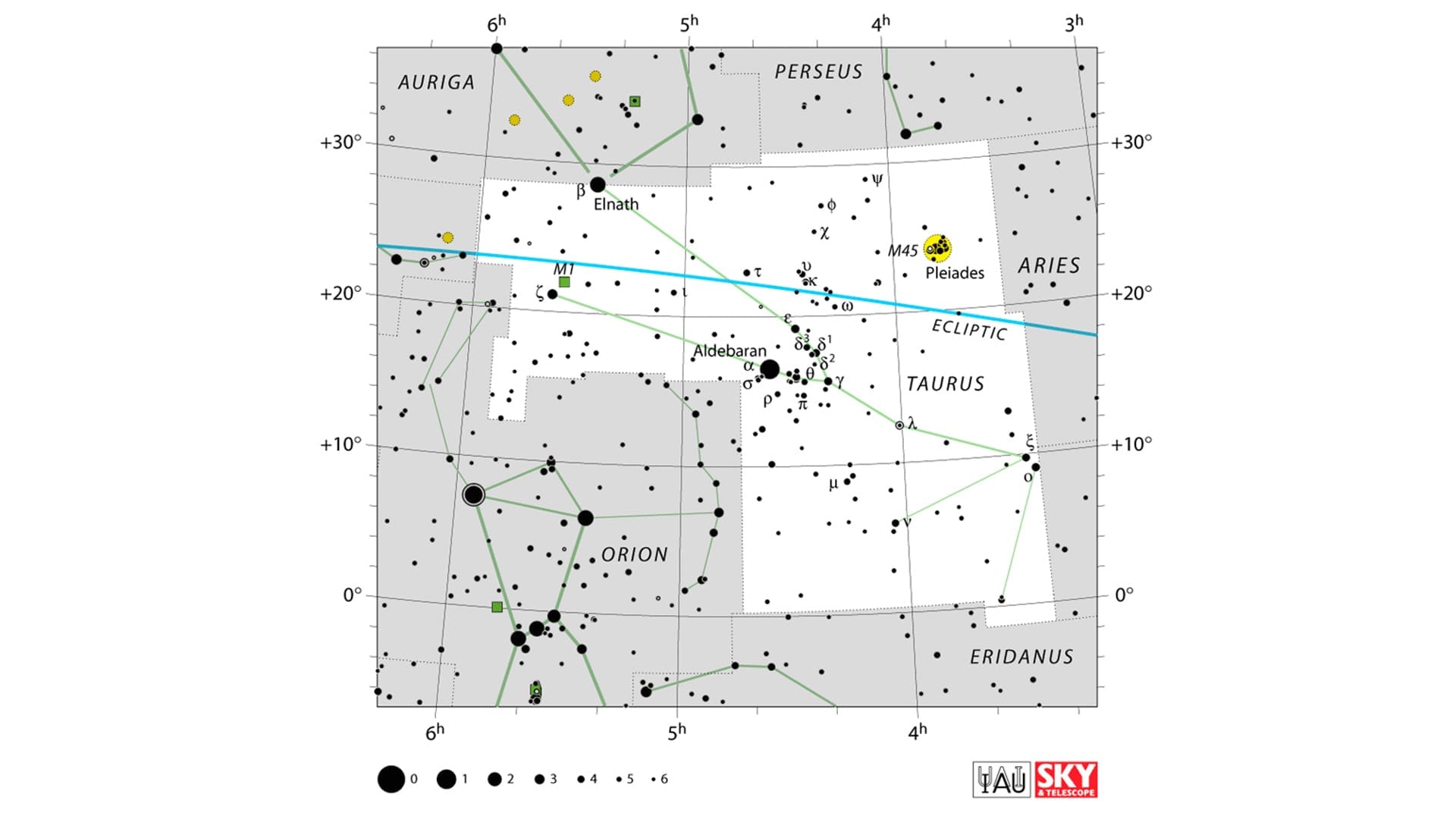

恒星的星等分布情況

您可能已經注意到,夜空中暗淡的恒星比明亮的恒星多得多。以下是按星等劃分的恒星數量的簡化分類:

- 星等從-1.5到-0.5:2顆恒星

- 星等從-0.5到0.5:6顆恒星

- 星等從0.5到1.5:14顆恒星

- 星等從1.5到2.5:71顆恒星

- 星等從2.5到3.5:190顆恒星

- 星等從3.5到4.5:610顆恒星

- 星等從4.5到5.5:1,929顆恒星

- 星等從5.5到6.5:5,946顆恒星

請注意,這些數字代表整個天空中肉眼可見的所有恒星。由于我們在任何時候都只能看到半個天空,因此您一次可以看到實際的星星數量是不同的。

如何計算視星等

我們知道1等星比2等星亮。但亮多少呢?

星等是對數的,5個星等的差異總是對應100倍的亮度變化。這意味著1等星比6等星亮100倍,同樣,2等星比7等星亮100倍。

該標度的工作原理如下:

- 一個星等的差異(例如從1星等到2星等)會使亮度改變約2.5倍。

- 該因子隨著每一步而增加,這意味著3星等的恒星比1星等的恒星暗6.25倍(2.5 x 2.5=6.25)。

如果我們將此標度擴展到5個星等,則因子變為2.5的五次方,約為100。但是,如果您使用計算器,您會發現這些數字加起來不太對。這是因為2.5是一種簡化;精確的數字是100^(1/5) ≈ 2.51188643150958。在大多數資料中,您會看到這個數字縮寫為2.5或2.512。以下是星等差為1、2、3、4和5的恒星之間的星等變化:

- 1星等差:2.512 ≈ 2.5

- 2星等差:2.512 x 2.512 ≈ 6.3

- 3星等差:2.512 x 2.512 x 2.512 ≈ 15.8

- 4星等差:2.512 x 2.512 x 2.512 x 2.512 ≈ 39.8

- 5星等差:2.512 x 2.512 x 2.512 x 2.512 x 2.512 ≈ 100

現在,我們可以計算出滿月與夜空中第二亮的物體金星相比有多亮。它們的星等略有不同,因此我們取滿月星等為 -12.7,金星星等為-4.6。

滿月和金星星等的差異為-4.6 - (-12.7) = 8.1個單位。

星等差異 1 會使亮度增加約2.512 倍,因此星等增加8.1倍會使亮度增加 (2.512)^8.1 倍,即 ≈ 1,700。

因此,滿月比金星亮約 1,700 倍!如果我們使用基于星等比較亮度的一般公式,它可以表示為:

Iᴬ / Iᴮ ≈ 2.512^(mᴮ – mᴬ)

此處 Iᴬ 和 Iᴮ 分別代表物體A和B的亮度,mᴮ、mᴬ是它們的星等。

如何了解視星等

為了了解某個物體的精確視星等,天文學家會測量該物體的通量(flux)或強度(intensity),就是每秒到達望遠鏡探測器的單位面積總能量。然後,他們使用以下公式,通過將光源與參考恒星進行比較,比較光源的相對亮度:

m₁ – m₀ = –2.5 × log₁₀ (F₁ / F₀)

其中m是星等,F是通量。在許多資料中,I代替F,因為天文學家使用術語“通量”來表示物理學中通常所說的“強度”。

正如我們已經提到的,參考星(零點)被選為織女星(即F₀是織女星的通量,m₀是織女星的星等)。

隨著精密光度計和相機的出現,天文學家發現織女星並不是完美的參考星,它的亮度會略微變化(約0.03等)。為了在不同波段間保持一致,後來天文學家用理想化的常數光源定義零點,而不是具體恒星。不過,對于可見光觀測,織女星仍可作為零等標准。

有一門科學專門用于測量恒星和其他天體的亮度,就是光度測定。

不同的星等系統:光譜範圍

星等取決于接收器的光譜靈敏度(眼睛、光電探測器、照相底片等)。

就光譜範圍而言,星等有許多系統,每個系統在特定測量範圍的選擇上有所不同。

視覺星等 (mᵥ) 描述了恒星在眼睛眼中的樣子。

攝影星等 (mₚ) 是根據沒有額外濾光片獲得的照相底片上的恒星圖像測量的。由于感光乳劑對藍光敏感,對紅光不敏感,因此藍色恒星在照相底片上看起來比眼睛看到的更亮。

通過比較在不同光譜波段測量的光源亮度,天文學家可以了解其顔色,估計其表面溫度(如果是恒星)或反照率(如果是行星),確定星際光吸收程度以及其他重要特征。

因此,人們開發了標准光度測量範圍系統,該系統主要由濾光片的選擇決定。最流行的是三色UBV系統:紫外線 (U)、藍色 (B) 和視覺 (V)。視覺範圍非常接近光視覺範圍,而藍色範圍接近攝影範圍。

除了光譜敏感的接收器外,還有測量輻射強度的輻射計;輻射通量是整個光譜範圍內的總輻射通量。如果知道到光源的距離和星際吸收程度,則可以通過輻射強度計算物體的光度。

表面亮度

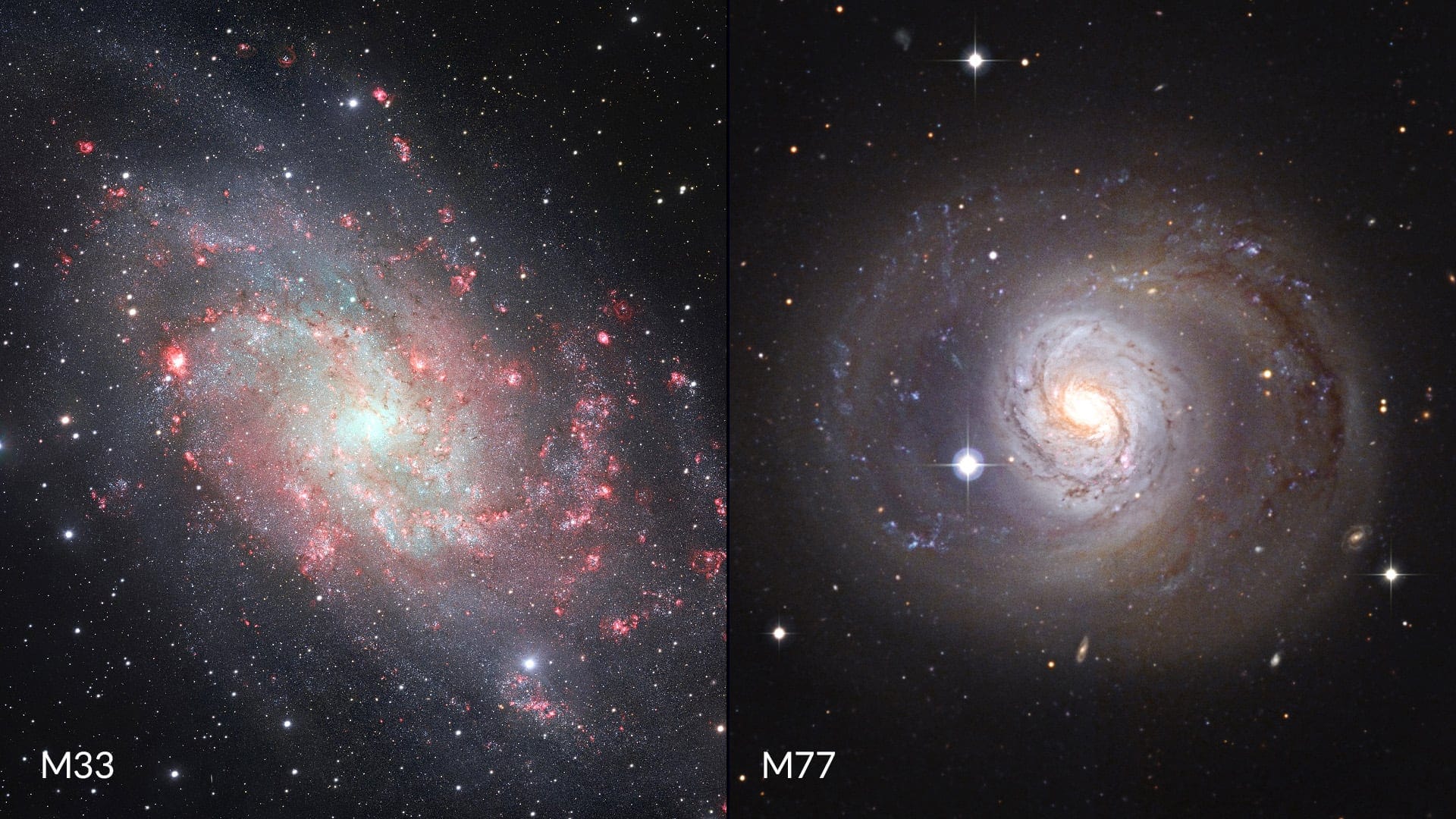

到目前為止,我們主要討論了恒星和行星等精確光源。但夜空中並非所有物體都像恒星一樣緊湊。

一些天體延伸到廣闊的區域,如星系和星雲。獲取物體的所有光通量並據此確定星等可能會産生誤導。

因此,在這種情況下,視星等並不能真正幫助回答主要問題:對于地球上的觀察者來說,這個物體有多亮?

例如,仙女座星系的視星等為 3.4,即使在光汙染區域也應該可以用肉眼看到!然而,這與我們在夜空中看到的仙女座星系不符。

天文學家使用表面亮度(單位面積亮度的度量)來解決這個問題。這會平均整個物體的亮度。

表面亮度 (surface brightness,SB) 量化了空間擴展物體(例如星系或星雲或夜空背景)每單位角面積的視亮度或通量密度。

物體的表面亮度通常以每平方角秒的星等(星等/角秒²)或每平方角分的星等(星等/角分²)表示。以下是一些視星等最低(最亮)表面亮度的物體:

- 獵戶座星雲:4 m, 17星等/角秒²

- 仙女座星系:3.4 m, 11星等/角秒²

- 三角座星系:5.7 m, 14.2星等/角秒²

- 博德星系:6.9 m, 25星等/角秒²

然而,物體的表面亮度很少被提及,盡管它對于視覺觀察很重要。

**有趣的事實:**眼睛更善于檢測來自漫射源(如星系)的光,而不是來自點源(如恒星)的光。

這意味著,與點源的物體相比,更容易看到具有漫射亮度的物體。仙女座星系的核心約為13星等/角秒²,但仍然肉眼可見。星系的外緣是一個暗得多的目標(22星等/角秒²),只能用望遠鏡看到。

極限視星等:觀察者指南

極限星等是天空中可見的最暗物體的視星等。這裏有一份對任何業余天文學家都有用的備忘單。它將幫助您進行觀察。

- 肉眼可見彗星極限: 4

- 肉眼可見行星與恒星極限: 6.0

- 7×50雙筒望遠鏡極限: 9.5

- 35毫米口徑望遠鏡極限: 11.0

- 60毫米口徑望遠鏡極限: 12.0

- 102毫米口徑望遠鏡極限: 13.0

請注意,光汙染對您能看到的星等範圍有很大影響!我們提供了接近理想的觀測條件的數字,但它們可能因您的位置而異。了解如何使用我們的方便的刻度指示您的天空有多暗或多亮。

順便說一句,要找出您的望遠鏡的極限星等(在完美條件下可以看到的最暗星等),您可以使用望遠鏡極限星等計算器。

天文學中的星等:總結

星等是觀測天文學中最重要的概念之一,因為它回答了最重要的問題之一:“這個物體有多亮?”。為了按亮度對物體進行分類,天文學家使用對數星等標度,其中最亮的物體具有最低值。通過了解星等,業余觀察者可以提高識別和比較天體亮度的能力。

要立即看到天空中最暗的物體,請獲取免費的Sky Tonight應用程序:它允許您使用底部的滑塊更改屏幕上顯示的星等限制。該應用程序的滑塊具有圖標(眼睛、雙筒望遠鏡、望遠鏡),因此您可以根據可見性過濾掉物體。