L’évolution des catalogues astronomiques : des premières listes aux bases de données comptant des milliards d’étoiles

L’humanité a appris à cartographier le ciel pas à pas : d’abord les constellations visibles à l’œil nu, puis les objets cachés dans les profondeurs de l’espace. Aujourd’hui, nous utilisons une grande variété de catalogues astronomiques pour naviguer parmi les étoiles. Dans cet article, nous verrons ce que sont ces catalogues, pourquoi il en existe autant et en quoi ils peuvent être utiles à un observateur amateur. Pour trouver les objets répertoriés dans les catalogues au-dessus de vous, utilisez l’application gratuite Sky Tonight : saisissez la désignation de l’objet, et l’app vous indiquera où le chercher.

Contenu

- Qu’est-ce qu’un catalogue astronomique ?

- Les premières listes d’étoiles

- Les catalogues de base du ciel profond : M, C, NGC, IC

- Catalogues astronomiques avancés

- SIMBAD : « une base pour les unifier toutes »

- Conseils pratiques : comment utiliser les catalogues astronomiques

- F.A.Q.

- Catalogues astronomiques : résumé rapide

Qu’est-ce qu’un catalogue astronomique ?

Un catalogue astronomique est une liste structurée d’objets célestes, contenant leurs noms, leurs coordonnées et des données de base telles que la luminosité, le type, la position, etc.

Contrairement à un atlas, qui est une carte visuelle montrant où apparaissent les objets dans le ciel, un catalogue sert de base de référence utilisée pour les identifier, les mesurer et les comparer. Chaque observatoire, télescope et mission spatiale s’appuie sur les catalogues pour assurer un pointage, un suivi et une calibration précis.

Les premières listes d’étoiles

Bien avant les télescopes modernes, les observateurs regroupaient les étoiles en motifs et les consignaient par écrit.

- Hipparque (IIᵉ siècle av. J.-C.) établit la première liste quantitative connue et introduisit les magnitudes stellaires (de 1 à 6).

- Ptolémée (IIᵉ siècle apr. J.-C.) publia l’Almageste, qui répertoriait environ 1 020 étoiles (selon les sources), constituant la base de l’astronomie occidentale pendant des siècles.

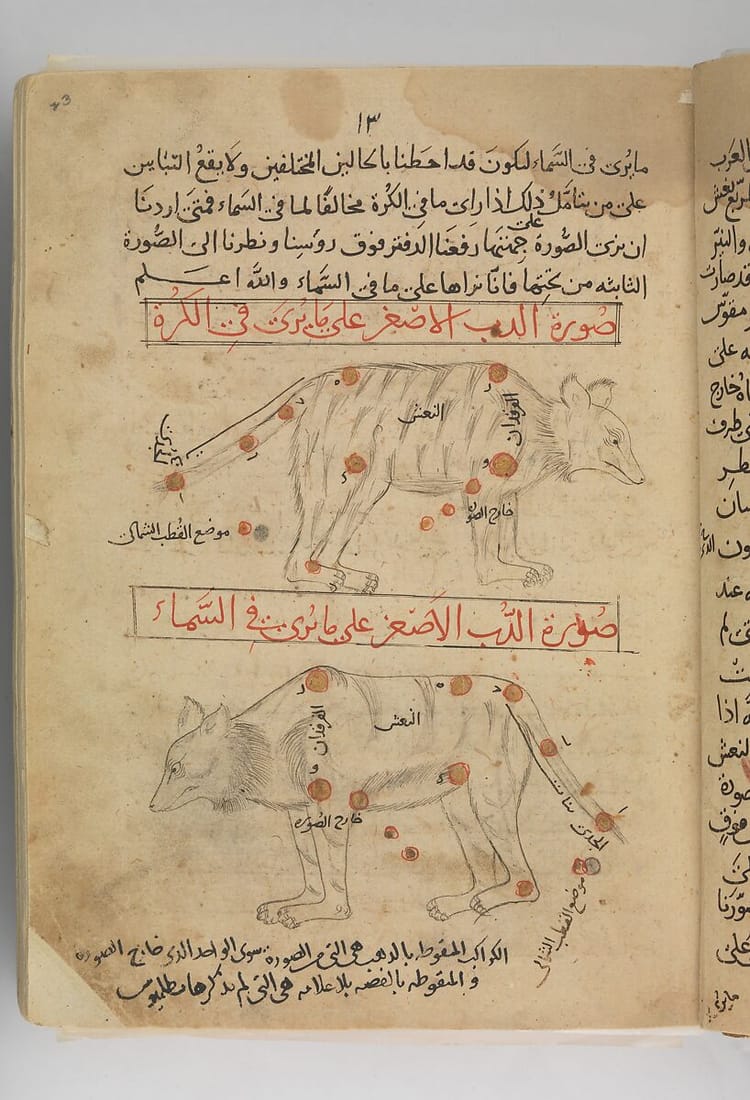

- Durant l’âge d’or de l’astronomie islamique, al-Soufi (Xe siècle) affina les positions et les éclats des étoiles dans Le Livre des étoiles fixes, ajoutant dessins et corrections.

Ces premiers catalogues concernaient uniquement les étoiles visibles à l’œil nu, et non les faibles taches floues qui allaient plus tard définir l’observation du ciel profond.

Les catalogues de base du ciel profond : M, C, NGC, IC

Avec l’invention du télescope, les astronomes découvrirent des milliers de lumières invisibles à l’œil nu. Chaque nouvelle découverte devait trouver sa place dans les registres — marquant ainsi le début de l’ère des catalogues astronomiques modernes.

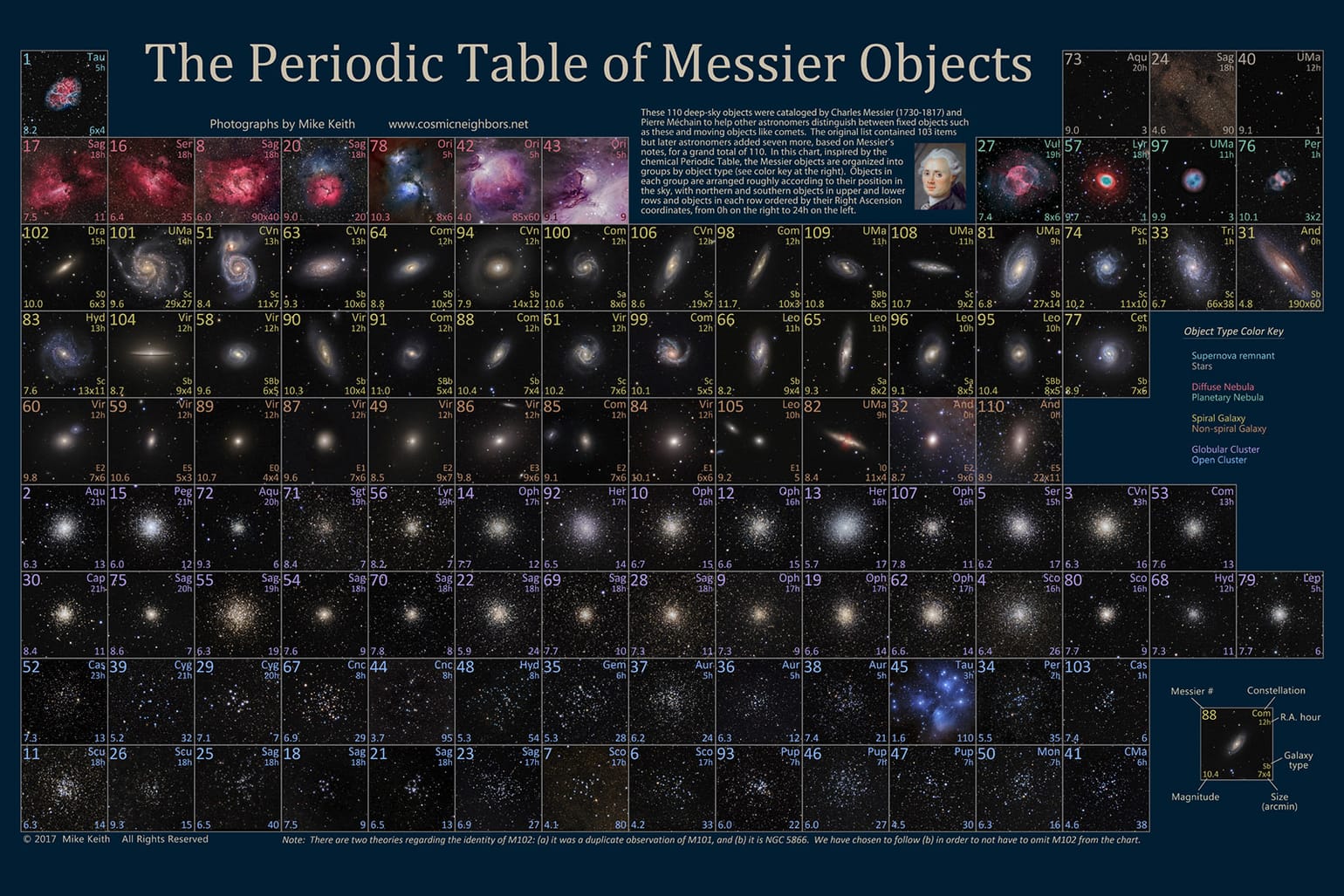

Messier et Caldwell : les catalogues des objets les plus brillants du ciel profond

Au XVIIIᵉ siècle, l’astronome français Charles Messier chassait les comètes. À travers ses petits télescopes, il apercevait souvent de faibles taches immobiles. Les comètes se déplacent normalement, mais ces taches restaient fixes. Pour éviter les fausses alertes, il commença à les répertorier, créant ainsi une liste pratique “à ne pas poursuivre” pour les chasseurs de comètes. La première édition (1774) comptait 45 objets. En six ans, la liste avait doublé, et en 1781 elle en contenait déjà 103. La version moderne, connue sous le nom de catalogue de Messier, en compte aujourd’hui 110.

Les entrées du catalogue Messier incluent :

- Des galaxies (par ex. M31 – la galaxie d’Andromède)

- Des amas globulaires (par ex. M13 dans Hercule)

- Des amas ouverts (par ex. M45 – les Pléiades)

- Des nébuleuses diffuses (par ex. M42 – la nébuleuse d’Orion)

- Des nébuleuses planétaires (par ex. M57 – la nébuleuse de la Lyre)

La liste de Messier constitue une véritable feuille de route pour les débutants souhaitant observer les objets les plus brillants du ciel profond de l’hémisphère nord. De nombreux passionnés participent chaque année au Marathon Messier, qui consiste à observer le plus grand nombre possible d’objets M en une seule nuit. L’événement se déroule en mars ou avril et est si populaire que nous avons rédigé un guide pour réussir le Marathon Messier : où commencer, comment terminer et quoi emporter.

En étudiant attentivement le catalogue de Messier, on remarque qu’il favorise l’hémisphère Nord. Messier observait depuis Paris ; il ne pouvait donc voir que les étoiles et nébuleuses situées au-dessus d’environ 35° de latitude sud. C’est pourquoi des merveilles du ciel austral, comme les Nuages de Magellan ou Omega Centauri, n’y figurent pas.

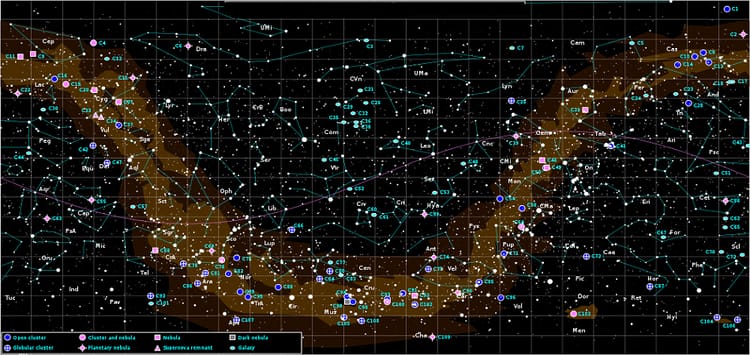

En 1995, l’astronome britannique Patrick Moore proposa un catalogue conçu comme le complément moderne de la liste de Messier, mettant en avant les objets brillants que celui-ci avait manqués — notamment ceux du ciel austral. Il souhaitait conserver la même logique de dénomination que Messier (la première lettre du nom de l’auteur). Mais puisque le “M” était déjà pris, il choisit “C” — pour Caldwell, le nom de jeune fille de sa mère. Ainsi naquit le catalogue Caldwell, dont les objets sont désignés C1, C106, etc.

Patrick Moore classa les objets selon leur déclinaison — c’est-à-dire leur position nord ou sud dans le ciel. Ainsi, la numérotation progresse du nord vers le sud, et non par ordre de découverte ou de luminosité. L’objectif de Moore était de faciliter la planification des observations selon la latitude de chaque observateur, qu’il se trouve dans l’hémisphère nord ou sud.

Catalogues pour observateurs expérimentés et astrophotographes : NGC et IC

Avec l’amélioration des télescopes, les observateurs découvrirent des milliers de nébuleuses et d’amas invisibles à l’œil nu. Le New General Catalog (NGC), publié en 1888 par l’astronome dano-irlandais J.L.E. Dreyer, reposait en grande partie sur les relevés systématiques de William et John Herschel, qui avaient passé des décennies à balayer le ciel à l’aide de grands télescopes réflecteurs. Ce catalogue répertoriait 7 840 objets, décrivant leur apparence et leur position approximative. Il fut ensuite complété par deux Index Catalogs (IC, 1895–1908), portant le total à plus de 13 000 entrées. Ces catalogues devinrent la colonne vertébrale de l’astronomie, tant professionnelle qu’amateur : encore aujourd’hui, de nombreuses galaxies, amas et nébuleuses sont principalement connus par leurs numéros NGC.

Catalogues astronomiques avancés

À chaque progrès technologique, les astronomes purent sonder plus profondément le cosmos — révélant des étoiles et des objets célestes invisibles aux instruments précédents.

Inspirés par la révolution photographique : HD, BD, BSC

À la fin du XIXᵉ siècle, l’astronomie entra dans l’ère de la photographie. Les plaques de verre permirent de capturer de vastes zones du ciel avec une précision inédite — une seule exposition pouvait révéler des milliers d’étoiles invisibles à l’œil nu.

- Le projet pionnier de cette époque fut le Bonner Durchmusterung (BD), mené à Bonn, en Allemagne. Il répertoria environ 324 000 étoiles jusqu’à la magnitude 9–10. Des extensions ultérieures, comme la Córdoba Durchmusterung en Argentine et la Cape Photographic Durchmusterung en Afrique du Sud, étendirent la couverture à l’hémisphère sud, portant le total à environ 1,5 million d’étoiles et permettant enfin de cartographier l’ensemble du ciel. Ces relevés firent passer les catalogues stellaires de milliers à des millions d’entrées, posant les bases de toutes les bases de données stellaires modernes.

Au début du XXᵉ siècle, l’attention se déplaça des positions vers les propriétés physiques des étoiles. Les astronomes commencèrent à enregistrer non seulement où se trouvait une étoile, mais aussi de quel type elle était — sa couleur, sa température et son spectre.

- Le catalogue Henry Draper (HD), achevé à l’observatoire du Harvard College, attribua des types spectraux à 225 300 étoiles, définissant le système de classification stellaire (O–B–A–F–G–K–M) encore utilisé aujourd’hui.

- Pour les étoiles plus brillantes et proches, le Bright Star Catalog (BSC) fournit des données détaillées sur les positions, magnitudes et types spectraux — une référence concise toujours employée.

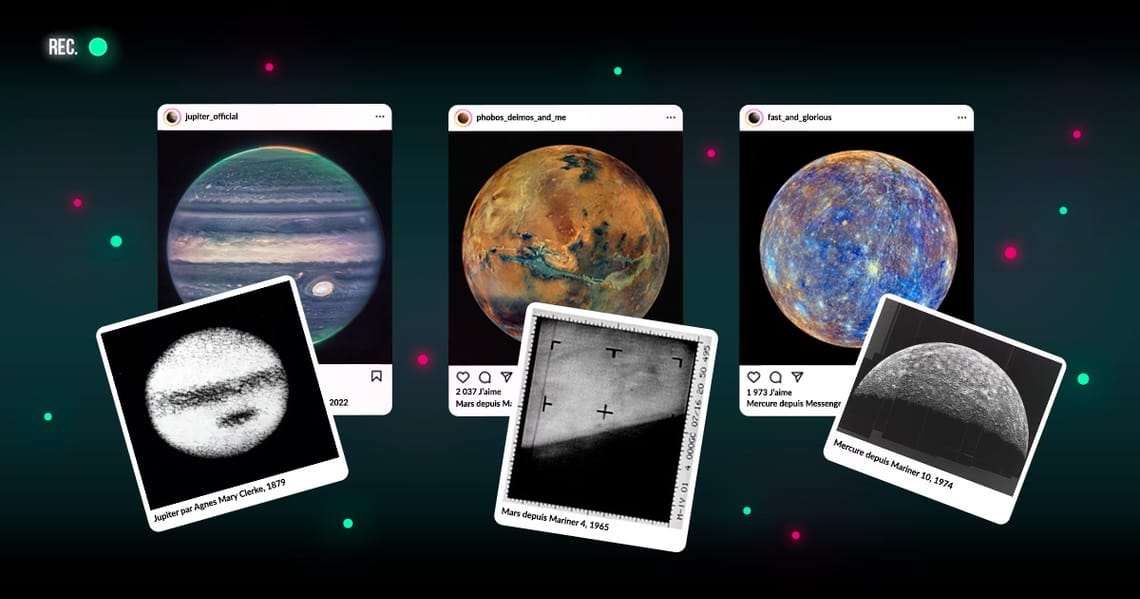

Cette révolution photographique transforma non seulement la méthode de travail des astronomes, mais aussi notre perception de l’Univers. Pour visualiser cette transformation — des premières images télescopiques à la photographie spatiale moderne — consultez notre infographie.

Astrométrie spatiale : HIP, TYC, Gaia

Avec l’abandon progressif des plaques photographiques, les astronomes se tournèrent vers l’espace pour gagner en précision. Les observations depuis le sol étaient limitées par l’atmosphère terrestre, qui brouille et déforme les positions stellaires. Pour surmonter ces limites, l’Agence spatiale européenne lança plusieurs missions dédiées à l’astrométrie — la mesure exacte des positions et des mouvements des étoiles.

- Le satellite Hipparcos (en service de 1989 à 1993) fut la première mission spatiale d’astrométrie, mesurant avec précision les positions et distances d’environ 118 000 étoiles. Les étoiles issues de ce catalogue portent le préfixe HIP (par exemple HIP 70890 — Alpha Centauri A).

- Les catalogues associés Tycho (publiés en 1997 et 2000) furent dérivés des données secondaires d’Hipparcos, étendant le relevé à environ 2,5 millions d’étoiles. Leurs entrées sont marquées du préfixe TYC, comme TYC 7380-653-1.

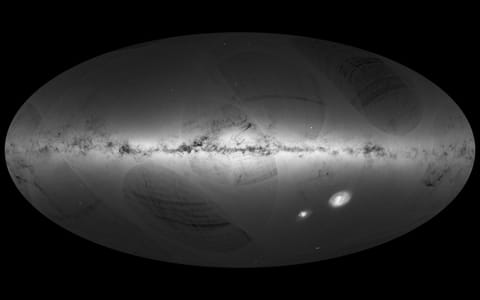

- La mission Gaia, lancée en 2013 et toujours en cours, poursuit ce travail à une échelle inégalée, cartographiant la Voie lactée en 3D. Elle contient désormais environ 1,8 milliard d’étoiles, enregistrant leurs positions, luminosités, mouvements et propriétés physiques.

SIMBAD : « une base pour les unifier toutes »

À mesure que les catalogues se multipliaient, un même objet céleste apparaissait souvent sous différents noms — par exemple, la galaxie de Barnard est répertoriée comme NGC 6822, IC 4895 et Caldwell 57. Pour relier ces alias, les astronomes utilisent la base de données SIMBAD (Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical Data), gérée par le Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS).

SIMBAD agit comme un index universel, croisant les objets à travers des dizaines de catalogues — des classiques comme Messier, NGC et IC aux relevés modernes (2MASS, SDSS, Gaia). Chaque entrée regroupe :

- Tous les identifiants connus (noms figurant dans divers catalogues) ;

- Les coordonnées et données physiques ;

- Les références bibliographiques vers des articles scientifiques.

Si vous tombez sur plusieurs noms semblant désigner le même objet, SIMBAD vous permet de confirmer s’il s’agit bien du même et de voir comment il est répertorié dans différents catalogues et missions — une sorte de « Who’s Who du ciel ».

Conseils pratiques : comment utiliser les catalogues astronomiques

Les catalogues astronomiques ne sont pas réservés aux professionnels — ils peuvent aussi devenir votre checklist personnelle du ciel, guidant vos sessions d’observation et vous aidant à identifier ce que vous voyez. Voici comment en tirer parti :

- Commencez par les objets du catalogue Messier si vous débutez. Ils sont brillants, faciles à localiser et magnifiques en photo.

- Ajoutez le catalogue Caldwell pour découvrir les merveilles du sud ou les objets manquants de Messier.

- Utilisez les catalogues NGC/IC lorsque vous êtes prêt à observer des objets du ciel profond plus faibles, nécessitant un ciel sombre ou un équipement plus avancé.

- Si vous vous intéressez aux étoiles elles-mêmes — à leur type ou à leurs caractéristiques — consultez les catalogues HD et BSC pour les classifications spectrales et les données clés.

- Pour étudier la position et la distance des étoiles, référez-vous à Gaia.

- Besoin d’identifier ou de vérifier un objet dans plusieurs catalogues ? Utilisez SIMBAD — il relie tous les principaux catalogues et vous montre chaque nom associé à un même objet.

Une fois que vous savez quel objet de catalogue vous souhaitez observer, le plus simple pour le localiser est d’utiliser une application d’astronomie.

- Star Walk 2 est idéal pour l’exploration visuelle : il inclut les principaux catalogues mentionnés ici, dont Messier, NGC, HIP, HR et HD.

- Pour aller plus loin, Sky Tonight offre une expérience d’observation plus avancée, combinant Messier, Caldwell, NGC/IC, HIP, HD et Tycho-2 avec des dizaines d’autres catalogues de nébuleuses, d’amas et de galaxies.

Vous pouvez utiliser Star Walk 2 ou Sky Tonight pour repérer les objets de catalogue dans le ciel réel — il suffit de taper le nom ou l’identifiant de l’objet (par exemple M42, NGC 869 ou C106), et l’application vous montrera où et quand l’observer.

F.A.Q.

Les catalogues astronomiques sont-ils réservés aux professionnels ?

Pas du tout ! Certains catalogues, comme Messier et Caldwell, ont été créés spécialement pour l’observation visuelle — ils mettent en avant des objets brillants et faciles à repérer, visibles même avec de petits télescopes ou des jumelles. Ce sont des points de départ idéaux pour les débutants. Les catalogues professionnels tels que NGC, HD ou Gaia vont plus loin et fournissent des données détaillées utilisées dans la recherche scientifique.

Quelle est la différence entre Messier et NGC ?

Le catalogue Messier regroupe 110 objets célestes classiques et lumineux du ciel nordique. Les catalogues NGC/IC, quant à eux, recensent des dizaines de milliers d’objets répartis sur l’ensemble du ciel, largement utilisés dans la recherche et par les astronomes amateurs expérimentés.

Comment savoir quel catalogue d’étoiles utiliser ?

Si vous observez le ciel à l’œil nu ou avec un petit instrument, commencez par Messier ou Caldwell — ils répertorient les objets du ciel profond les plus brillants et les plus connus. Pour les galaxies et nébuleuses plus faibles, passez aux catalogues NGC/IC. Pour en apprendre davantage sur les étoiles individuelles, utilisez les catalogues HD ou BSC, qui indiquent leurs types spectraux et leurs propriétés. Pour des mesures précises de distances et de mouvements, appuyez-vous sur Gaia ou Hipparcos. Et pour faire correspondre les noms d’un même objet entre plusieurs catalogues, SIMBAD est votre référence universelle.

Comment savoir quels objets sont visibles depuis ma latitude ?

Chaque catalogue couvre une portion différente du ciel. Par exemple, la liste de Messier fut créée à Paris et contient principalement des objets du Nord, tandis que le catalogue Caldwell ajoute de nombreux trésors du Sud. Les catalogues NGC/IC, HD ou Gaia couvrent tout le ciel, mais la visibilité dépend de votre position géographique : certains objets ne se lèvent jamais au-dessus de votre horizon local. Pour vérifier quels objets d’un catalogue sont visibles ce soir, ouvrez l’application Sky Tonight. Elle adapte automatiquement la carte du ciel à votre localisation et à l’heure actuelle, affichant les objets Messier, Caldwell ou NGC présents au-dessus de l’horizon.

Catalogues astronomiques : résumé rapide

Les catalogues astronomiques sont à la fois des cartes et des archives du ciel nocturne — des premières listes d’étoiles observées à l’œil nu aux bases de données modernes comptant des milliards d’étoiles. Aujourd’hui, cet héritage se perpétue sous de nombreuses formes : Messier et Caldwell guident l’œil vers les objets les plus lumineux ; NGC/IC cartographient les profondeurs des galaxies et nébuleuses ; les missions d’astrométrie comme Gaia mesurent les positions et mouvements stellaires avec une précision inégalée ; et SIMBAD relie le tout, unifiant noms et données dans un même index cosmique. Avec Sky Tonight, explorez vous-même les objets issus de ces catalogues dans le ciel au-dessus de vous — des siècles d’astronomie au bout des doigts.

Ciel dégagé et bonnes observations !