Evoluzione dei cataloghi astronomici: dalle antiche liste ai database con miliardi di stelle

L’umanità ha imparato a mappare il cielo passo dopo passo, dalle costellazioni visibili a occhio nudo fino agli oggetti nascosti nelle profondità dello spazio. Oggi utilizziamo una grande varietà di cataloghi astronomici per orientarci tra le stelle. In questo articolo vedremo cosa sono questi cataloghi, perché ne esistono così tanti e come possono essere utili anche a un semplice osservatore. Per trovare nel cielo gli oggetti presenti nei cataloghi, usa l’app gratuita Sky Tonight: digita la sigla del catalogo e l’app ti mostrerà dove guardare.

Contenuti

- Cos’è un catalogo astronomico?

- Le prime liste stellari

- I principali cataloghi del cielo profondo: M, C, NGC, IC

- Cataloghi astronomici avanzati

- SIMBAD: “un elenco per dominarli tutti”

- Consigli pratici: come usare i cataloghi astronomici

- F.A.Q.

- Cataloghi astronomici: un rapido riepilogo

Cos’è un catalogo astronomico?

Un catalogo astronomico è un elenco curato di oggetti celesti che include nomi, coordinate e dati fondamentali come luminosità, tipo e posizione.

A differenza di un atlante, che è una mappa visiva che mostra dove appaiono gli oggetti nel cielo, un catalogo funge da banca dati di riferimento utilizzata per identificarli, misurarli e confrontarli. Ogni osservatorio, telescopio e missione spaziale si basa su cataloghi per un puntamento, un tracciamento e una calibrazione accurati.

Le prime liste stellari

Molto prima dei telescopi moderni, gli osservatori raggruppavano le stelle in schemi e le annotavano.

- Ipparco (II secolo a.C.) compilò la prima lista quantitativa conosciuta e introdusse le magnitudini stellari (dalla 1ª alla 6ª).

- Tolomeo (II secolo d.C.) pubblicò l’Almagesto con circa 1.020 stelle (le fonti variano leggermente), diventando la base dell’astronomia occidentale per secoli.

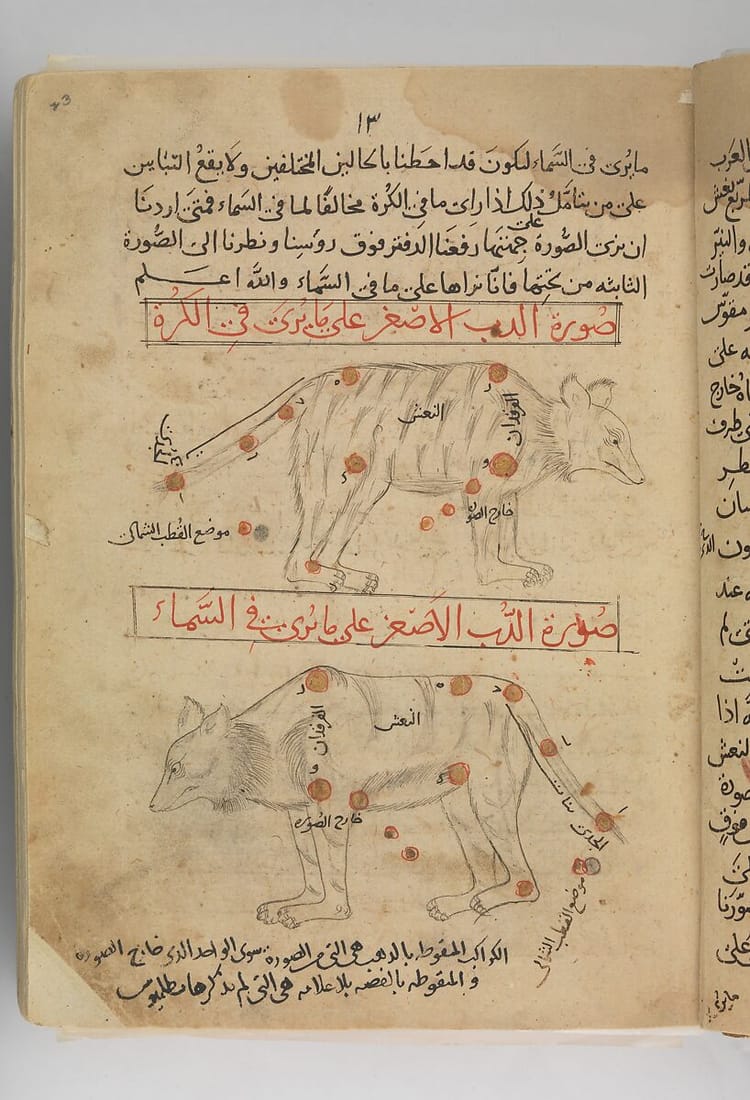

- Nell’Età d’Oro islamica, al-Sufi (X secolo) perfezionò posizioni e luminosità nel Libro delle Stelle Fisse, aggiungendo disegni e correzioni.

Questi cataloghi si concentravano sulle stelle visibili a occhio nudo, non sugli oggetti deboli e “sfocati” che in seguito avrebbero definito l’osservazione del cielo profondo.

I principali cataloghi del cielo profondo: M, C, NGC, IC

Con l’invenzione del telescopio, gli astronomi scoprirono migliaia di luci nascoste, invisibili a occhio nudo. Ogni nuova scoperta doveva trovare posto nei registri — così iniziò l’era dei cataloghi astronomici moderni.

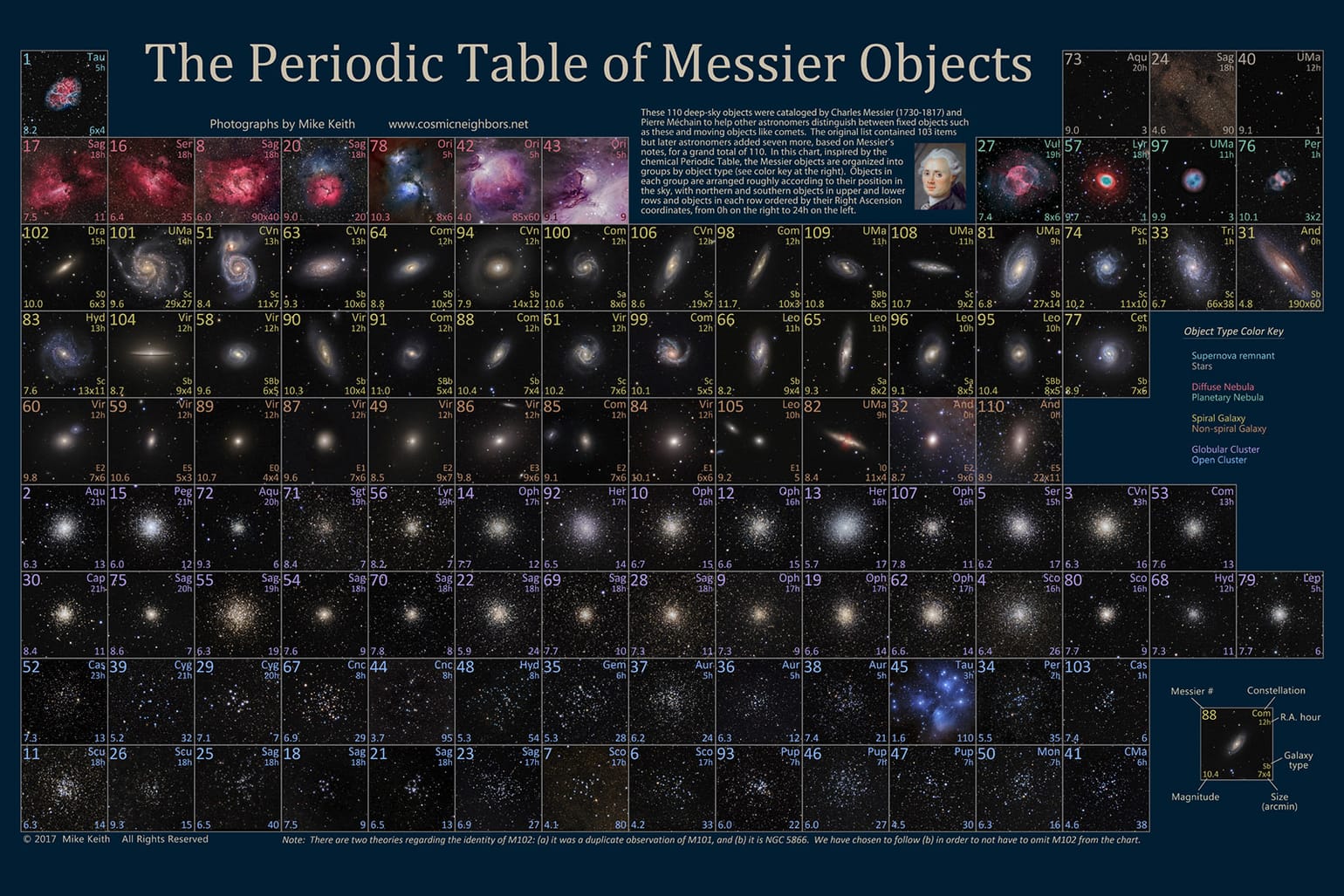

Messier e Caldwell: i cataloghi degli oggetti più luminosi del cielo profondo

Nel XVIII secolo, l’astronomo francese Charles Messier era a caccia di comete. Con piccoli telescopi, notava spesso deboli macchie immobili. Le comete, di solito, si muovono, ma quelle macchie no. Per evitare falsi allarmi, iniziò a elencare questi oggetti confondenti, creando una pratica “lista da non inseguire” per i cacciatori di comete. La prima edizione (1774) comprendeva 45 oggetti; sei anni dopo la lista era raddoppiata, e nel 1781 contava già 103 oggetti. L’elenco moderno, noto come catalogo di Messier, include oggi 110 oggetti.

Le voci del catalogo di Messier includono:

- Galassie (es. M31 – Galassia di Andromeda)

- Ammassi globulari (es. M13 in Ercole)

- Ammassi aperti (es. M45 – le Pleiadi)

- Nebulose a emissione (es. M42 – Nebulosa di Orione)

- Nebulose planetarie (es. M57 – Nebulosa Anello)

Il catalogo di Messier è una sorta di guida per principianti agli oggetti più luminosi del cielo profondo dell’emisfero nord. Molti osservatori partecipano ogni anno alla cosiddetta Maratona di Messier, cercando di osservare quanti più oggetti M possibile in una sola notte. Si svolge ogni anno tra marzo e aprile ed è così popolare che abbiamo scritto una guida su come affrontare la Maratona di Messier: da dove iniziare, come concluderla e cosa portare.

Osservando attentamente il catalogo di Messier, si nota che privilegia l’emisfero settentrionale. Messier osservava da Parigi, quindi poteva vedere solo le stelle e le nebulose che salivano abbastanza in alto sopra il suo orizzonte, circa quelle a nord di 35° di latitudine sud. Per questo motivo spettacoli celesti del cielo australe, come le Nubi di Magellano o Omega Centauri, non compaiono nel suo elenco.

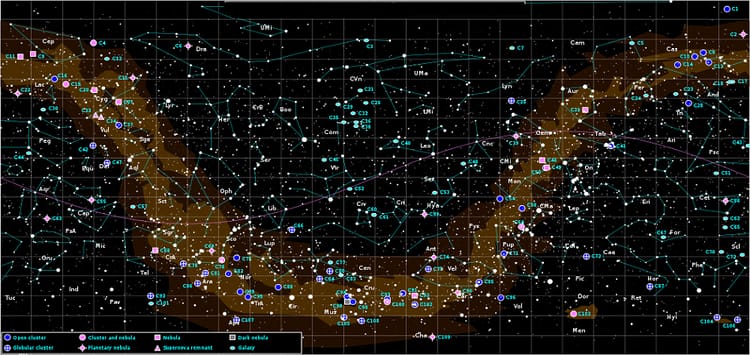

Nel 1995, l’astronomo britannico Patrick Moore propose un catalogo concepito come complemento moderno alla lista di Messier, mettendo in evidenza gli oggetti luminosi che Messier aveva tralasciato — in particolare quelli del cielo meridionale. Voleva che il nome seguisse la stessa logica del catalogo di Messier (M), usando l’iniziale dell’autore. Ma poiché la “M” era già occupata da Messier, scelse la “C”, iniziale del cognome di sua madre, Caldwell. Così nacque il catalogo di Caldwell, con oggetti denominati C1, C106 e così via.

Patrick Moore ordinò gli oggetti per declinazione — cioè in base a quanto a nord o a sud appaiono nel cielo. In questo modo la numerazione va dal nord al sud, e non per ordine di scoperta o di luminosità. L’idea di Moore era di rendere più semplice per gli osservatori dei due emisferi pianificare cosa è visibile dalla loro latitudine.

Cataloghi per osservatori esperti e astrofotografi: NGC e IC

Con il miglioramento dei telescopi, gli osservatori scoprirono migliaia di nebulose e ammassi invisibili a occhio nudo. Il Nuovo Catalogo Generale (NGC), pubblicato nel 1888 dall’astronomo danese-irlandese J.L.E. Dreyer, si basava in gran parte sui rilievi sistematici di William e John Herschel, che avevano trascorso decenni a scandagliare il cielo con grandi telescopi riflettori. Il catalogo elencava 7.840 oggetti, descrivendone l’aspetto e la posizione approssimativa. Successivamente venne ampliato da due Cataloghi d’Indice (IC, 1895–1908), portando il totale a oltre 13.000 voci. Questi cataloghi divennero la spina dorsale dell’astronomia professionale e amatoriale: ancora oggi molte galassie, ammassi e nebulose sono conosciuti principalmente con i loro numeri NGC.

Cataloghi astronomici avanzati

A ogni salto tecnologico, gli astronomi riuscivano a scrutare più a fondo nel cosmo, catturando stelle e altri oggetti spaziali che i telescopi precedenti non potevano rivelare.

Ispirati dalla rivoluzione fotografica: HD, BD, BSC

Alla fine del XIX secolo, l’astronomia entrò nell’era fotografica. Le lastre di vetro resero possibile catturare ampie porzioni del cielo con una precisione senza precedenti — una singola esposizione poteva rivelare migliaia di stelle invisibili all’occhio umano.

- Il progetto pionieristico di quell’epoca fu il Bonner Durchmusterung (BD), completato a Bonn, in Germania. Catalogò circa 324.000 stelle fino alla magnitudine 9–10. Estensioni successive, come il Córdoba Durchmusterung in Argentina e il Cape Photographic Durchmusterung in Sudafrica, ampliarono la copertura all’emisfero australe, portando il totale a circa 1,5 milioni di stelle e garantendo una mappatura completa del cielo. Questi rilievi trasformarono i cataloghi stellari da elenchi di migliaia a milioni di voci, ponendo le basi di tutti i moderni database stellari.

All’inizio del XX secolo, l’attenzione si spostò dalle posizioni alle proprietà fisiche. Gli astronomi iniziarono a registrare non solo dove si trovava una stella, ma anche che tipo fosse — il suo colore, la temperatura e lo spettro.

- Il Catalogo Henry Draper (HD), completato all’Osservatorio del College di Harvard, assegnò un tipo spettrale a 225.300 stelle, definendo il sistema di classificazione stellare (O–B–A–F–G–K–M) ancora in uso oggi.

- Per le stelle più luminose e vicine, il Catalogo delle Stelle Brillanti (Bright Star Catalog, BSC) fornì dati dettagliati su posizioni, magnitudini e tipi spettrali — un riferimento conciso tuttora utilizzato.

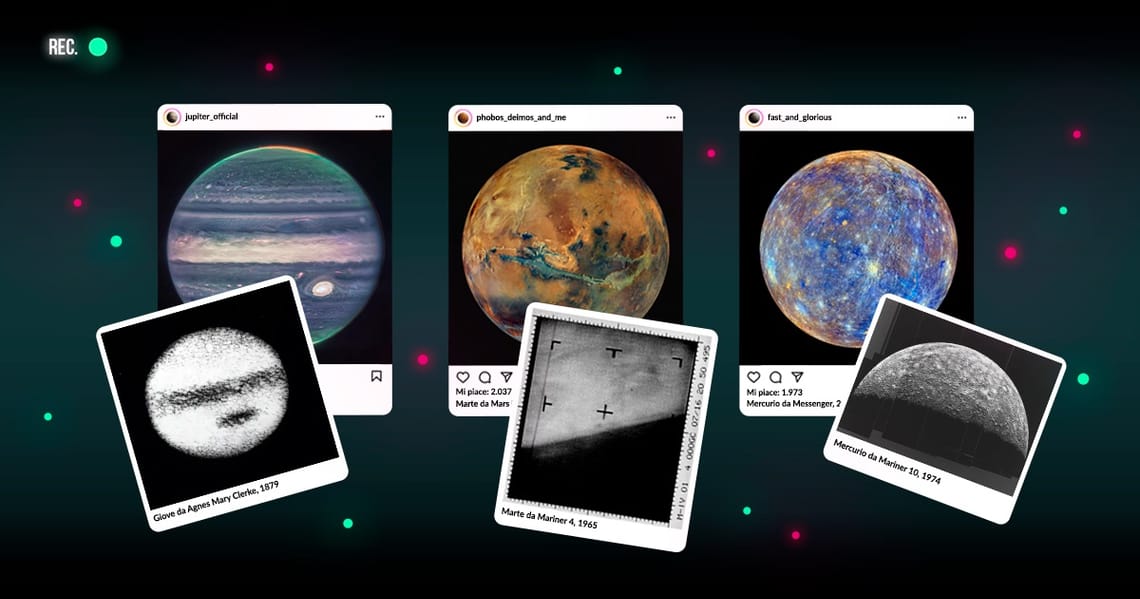

Questa rivoluzione fotografica cambiò non solo il modo di lavorare degli astronomi, ma anche il modo in cui vediamo l’Universo. Per visualizzare questa trasformazione — dalle prime immagini telescopiche alla fotografia spaziale moderna — consulta la nostra infografica.

Astrometria spaziale: HIP, TYC, Gaia

Quando la tecnologia superò le lastre fotografiche, gli astronomi rivolsero lo sguardo allo spazio per ottenere maggiore precisione. Le osservazioni da terra erano limitate dall’atmosfera terrestre, che sfocava e deformava le posizioni stellari. Per superare questo limite, l’Agenzia Spaziale Europea lanciò missioni dedicate all’astrometria, ovvero alla misurazione precisa delle posizioni e dei moti delle stelle.

- Il satellite Hipparcos (operativo dal 1989 al 1993) fu la prima missione spaziale dedicata all’astrometria, misurando con alta precisione la posizione e la distanza di circa 118.000 stelle. Le stelle di questo catalogo sono contrassegnate dal prefisso HIP (per esempio, HIP 70890 — Alpha Centauri A).

- I cataloghi correlati Tycho (pubblicati nel 1997 e 2000) derivarono dai dati secondari di Hipparcos, ampliando l’indagine a circa 2,5 milioni di stelle. Le loro voci sono identificate con TYC, come TYC 7380-653-1.

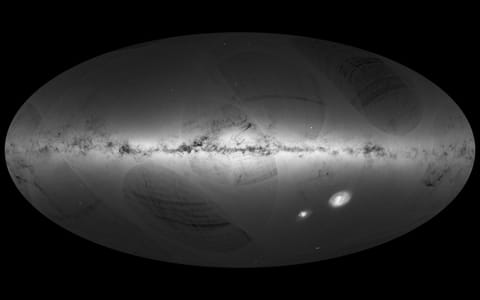

- L’attuale missione Gaia, lanciata nel 2013, continua questo lavoro su una scala senza precedenti, mappando la Via Lattea in 3D. Include oggi circa 1,8 miliardi di stelle, registrandone posizione, luminosità, movimento e proprietà fisiche.

SIMBAD: “un elenco per dominarli tutti”

Con la moltiplicazione dei cataloghi, lo stesso oggetto celeste appariva spesso con nomi diversi — ad esempio, la Galassia di Barnard è elencata come NGC 6822, IC 4895 e Caldwell 57. Per mantenere collegati questi alias, gli astronomi utilizzano il database SIMBAD (Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical Data), gestito dal Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS).

SIMBAD funge da indice universale che mette in relazione gli oggetti attraverso decine di cataloghi — dai classici Messier, NGC e IC ai più moderni 2MASS, SDSS e Gaia. Ogni voce raccoglie:

- Tutti gli identificatori noti (nomi nei vari cataloghi);

- Coordinate e dati fisici;

- Riferimenti bibliografici a pubblicazioni scientifiche.

Se ti imbatti in più nomi che sembrano riferirsi allo stesso oggetto, SIMBAD ti conferma se si tratta effettivamente dello stesso corpo celeste e mostra come appare nei diversi cataloghi e missioni — una sorta di “chi è chi” del cielo.

Consigli pratici: come usare i cataloghi astronomici

I cataloghi astronomici non sono riservati ai professionisti — possono diventare la tua lista personale del cielo, guidando le sessioni di osservazione e aiutandoti a identificare ciò che stai guardando. Ecco come sfruttarli al meglio:

- Inizia con gli oggetti del catalogo di Messier se sei alle prime armi. Sono luminosi, facili da trovare e splendidi da fotografare.

- Aggiungi il Caldwell per scoprire le meraviglie del cielo australe o gli oggetti mancanti nella lista di Messier.

- Usa i cataloghi NGC/IC quando vuoi osservare oggetti più deboli e complessi del cielo profondo, che richiedono cieli bui o strumenti più avanzati.

- Se ti interessano le stelle in sé, i loro tipi e le loro caratteristiche, consulta i cataloghi HD e BSC per la classificazione spettrale e i dati principali.

- Per studiare la posizione e la distanza delle stelle, fai riferimento a Gaia.

- Hai bisogno di identificare o confrontare un oggetto tra diversi cataloghi? Usa SIMBAD — collega tutti i principali cataloghi e ti mostra ogni nome con cui è conosciuto.

Una volta scelto l’oggetto del catalogo che vuoi osservare, uno dei modi più semplici per trovarlo è tramite le app astronomiche.

- Star Walk 2 è perfetta per l’esplorazione visiva — include i principali cataloghi citati in questo articolo, come Messier, NGC, HIP, HR e HD.

- Se desideri un’esperienza di osservazione più approfondita, Sky Tonight offre un approccio avanzato, combinando Messier, Caldwell, NGC/IC, HIP, HD e Tycho-2 con decine di cataloghi aggiuntivi dedicati a nebulose, ammassi e galassie.

Puoi usare sia Star Walk 2 che Sky Tonight per localizzare gli oggetti dei cataloghi nel cielo reale: basta digitare il nome o l’ID dell’oggetto (ad esempio M42, NGC 869 o C106) e l’app ti mostrerà dove e quando osservarlo.

F.A.Q.

I cataloghi astronomici sono utili solo agli astronomi professionisti?

Assolutamente no! Alcuni cataloghi, come Messier e Caldwell, sono stati creati appositamente per l’osservazione visuale: mettono in risalto oggetti luminosi e facili da trovare, spettacolari anche con piccoli telescopi o binocoli. Sono punti di partenza ideali per i principianti. I cataloghi professionali come NGC, HD o Gaia vanno più in profondità, offrendo dati dettagliati utilizzati nella ricerca scientifica.

Qual è la differenza tra Messier e NGC?

Il catalogo Messier comprende 110 classici oggetti brillanti del cielo settentrionale. I cataloghi NGC/IC, invece, elencano decine di migliaia di oggetti distribuiti su tutto il cielo, e sono ampiamente utilizzati nella ricerca e nell’osservazione amatoriale avanzata.

Come faccio a sapere quale catalogo stellare usare?

Se osservi il cielo a occhio nudo o con strumenti semplici, inizia con Messier o Caldwell — mettono in evidenza gli oggetti più luminosi e famosi del cielo profondo. Per galassie e nebulose più deboli, passa ai cataloghi NGC/IC. Per conoscere le caratteristiche delle singole stelle, usa HD o BSC per i tipi spettrali e le proprietà fisiche. Per distanze e movimenti precisi, affidati a Gaia o Hipparcos. E se vuoi confrontare i nomi di uno stesso oggetto nei diversi cataloghi, SIMBAD è il tuo riferimento universale.

Come faccio a sapere quali oggetti sono visibili dalla mia latitudine?

Ogni catalogo stellare copre una parte diversa del cielo. Ad esempio, la lista di Messier è stata creata a Parigi e include per lo più oggetti del nord, mentre il catalogo Caldwell aggiunge molte meraviglie del cielo australe. Cataloghi come NGC/IC, HD o Gaia coprono l’intero cielo, ma ciò che puoi effettivamente osservare dipende dalla tua latitudine — alcuni oggetti non sorgono mai sopra l’orizzonte locale. Per verificare quali oggetti di qualsiasi catalogo sono visibili stasera, apri l’app Sky Tonight: filtra automaticamente il cielo in base alla tua posizione e all’ora, mostrando quali oggetti Messier, Caldwell o NGC si trovano sopra l’orizzonte in tempo reale.

Cataloghi astronomici: un rapido riepilogo

I cataloghi astronomici sono mappe e archivi del cielo notturno — dalle antiche liste visibili a occhio nudo ai moderni database con miliardi di stelle. Oggi questa eredità sopravvive in molte forme: Messier e Caldwell guidano l’occhio verso i capolavori più luminosi; NGC/IC mappano i regni più profondi di galassie e nebulose; missioni astrometriche come Gaia misurano con estrema precisione posizioni e movimenti stellari; e SIMBAD le riunisce tutte, collegando ogni nome e ogni dato in un unico indice cosmico. Con Sky Tonight puoi esplorare nel tuo cielo gli oggetti presenti in questi cataloghi — secoli di astronomia, a portata di mano.

Cieli sereni e buona caccia ai cataloghi!