月別おすすめ深空天体:2025年5月

5月は北半球の「銀河シーズン」最終月です。おとめ座、りょうけん座、かみのけ座といった銀河を多く含む星座が高く昇る時期なので、この記事では主に銀河をピックアップします。ただし、南半球の観察者向けに、明るい星雲や星団もいくつかご紹介!どこにいても、Sky Tonightアプリを使えばリスト中の天体を簡単に見つけられます。それでは始めましょう!

内容

5月に見える銀河

銀河とは、重力によって結びついた星やガス、塵などの巨大な集合体です。特に遠方にある銀河は観察や撮影が難しい場合があります。

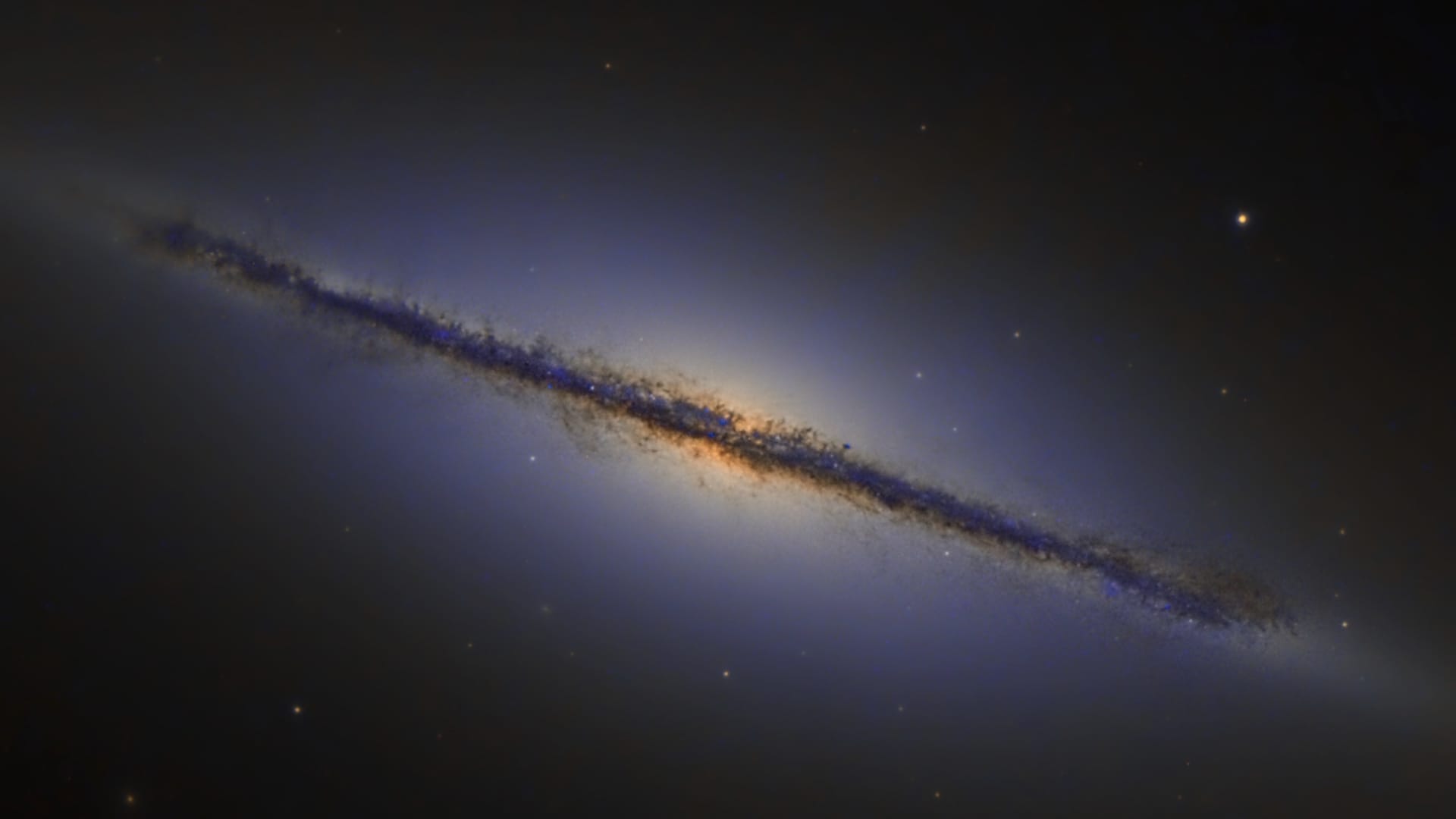

スピンドル銀河

- 別名:M102、NGC 5866、Spindle Galaxy

- 見かけのサイズ:4.7′ x 1.9′ (0.1 x 満月)

- 見かけの等級:9.9

- 星座:りょうけん座

- 見るのに最適な場所:北半球

- 見方:NGC 5866の小さなサイズとエッジオンの向きは、小型の望遠鏡を使用しても観察が難しいため、その観察には大型の望遠鏡を使用してください。

- 説明:NGC 5866はレンズ状銀河で、楕円銀河と渦巻銀河の中間タイプです。NGC 5866の最も興味深い特徴の一つは、レンズ状銀河では非常に珍しい広がった塵のディスクです。一部の科学者は、NGC 5866がそのエッジオンの向きにより誤って分類された渦巻銀河であると考えています。

聖カタリナの輪銀河

- 別名:St. Catherine's Wheel Galaxy、M99、NGC 4254

- 見かけのサイズ:5.4′ × 4.7′ (0.18 x 満月)

- 見かけの等級:9.9

- 星座:かみのけ座

- 見るのに最適な場所:北半球

- 見方:M99は小型望遠鏡でも見ることができますが、明るい中心を持つ暗い光のパッチとしてしか現れません。銀河の渦巻構造を見たい場合は、大型の望遠鏡を使用してください。

- 説明:M99はおとめ座銀河団に位置するグランドデザイン渦巻銀河です。他の銀河との相互作用により、形がわずかに非対称です。M99はおとめ座銀河団にあるより明るい渦巻銀河の一つで、その渦巻構造が完全に見えるように向いています。これにより、プロの天文学者だけでなくアマチュア天文学者にも人気の観測対象となっています。

ミラー銀河

- 別名:M100、NGC 4321、Blowdryer Galaxy

- 見かけのサイズ:7.4′ × 6.3′ (0.2 x 満月)

- 見かけの等級:9.3

- 星座:かみのけ座

- 見るのに最適な場所:北半球

- 見方:20x80サイズの双眼鏡や小型望遠鏡でM100を見ることができますが、それはかすんだ光のパッチとして見えるでしょう。中型の望遠鏡を使うと、銀河の明るいコアが見えます。

- 説明:M100は中間グランドデザイン渦巻銀河の鮮やかな例です。これはおとめ座銀河団における最も明るく、最も大きな銀河の一つで、強い星形成活動があります。

クジラ銀河

- 別名:NGC 4631、Caldwell 32

- 見かけのサイズ:15.5′ × 2.7′ (0.5 x 満月)

- 見かけの等級:9.2

- 星座:りょうけん座

- 見るのに最適な場所:北半球

- 見方:クジラ銀河は大型双眼鏡で探すことができますが、望遠鏡を使用する方が良いでしょう。中型の望遠鏡を使用すれば、その複雑な構造を観察できます。これには中央のバルジ、渦巻腕、そしてその中に散らばる多くの明るい星団が含まれます。

- 説明:NGC 4631はバー付き渦巻銀河です。そのくさび形の形状から「クジラ銀河」という愛称がつけられました。この銀河は、私たちの銀河系と同じくらいの大きさです。

ひまわり銀河

- 別名:M63、NGC 5055

- 見かけのサイズ:12.6′ × 7.2′ (0.4 x 満月)

- 見かけの等級:8.5

- 星座:りょうけん座

- 見るのに最適な場所:北半球

- 見方:ひまわり銀河は双眼鏡でも見ることができますが、小さくかすんだ光のパッチとして現れます。小型の望遠鏡を使用すると、それが銀河であることが明らかになりますが、その構造は見えません。

- 説明:M63はいわゆるフロッキュラント銀河で、明確な腕を持たない渦巻銀河です。1971年には、この銀河の腕の一つで11.8等級の超新星が観測されました。

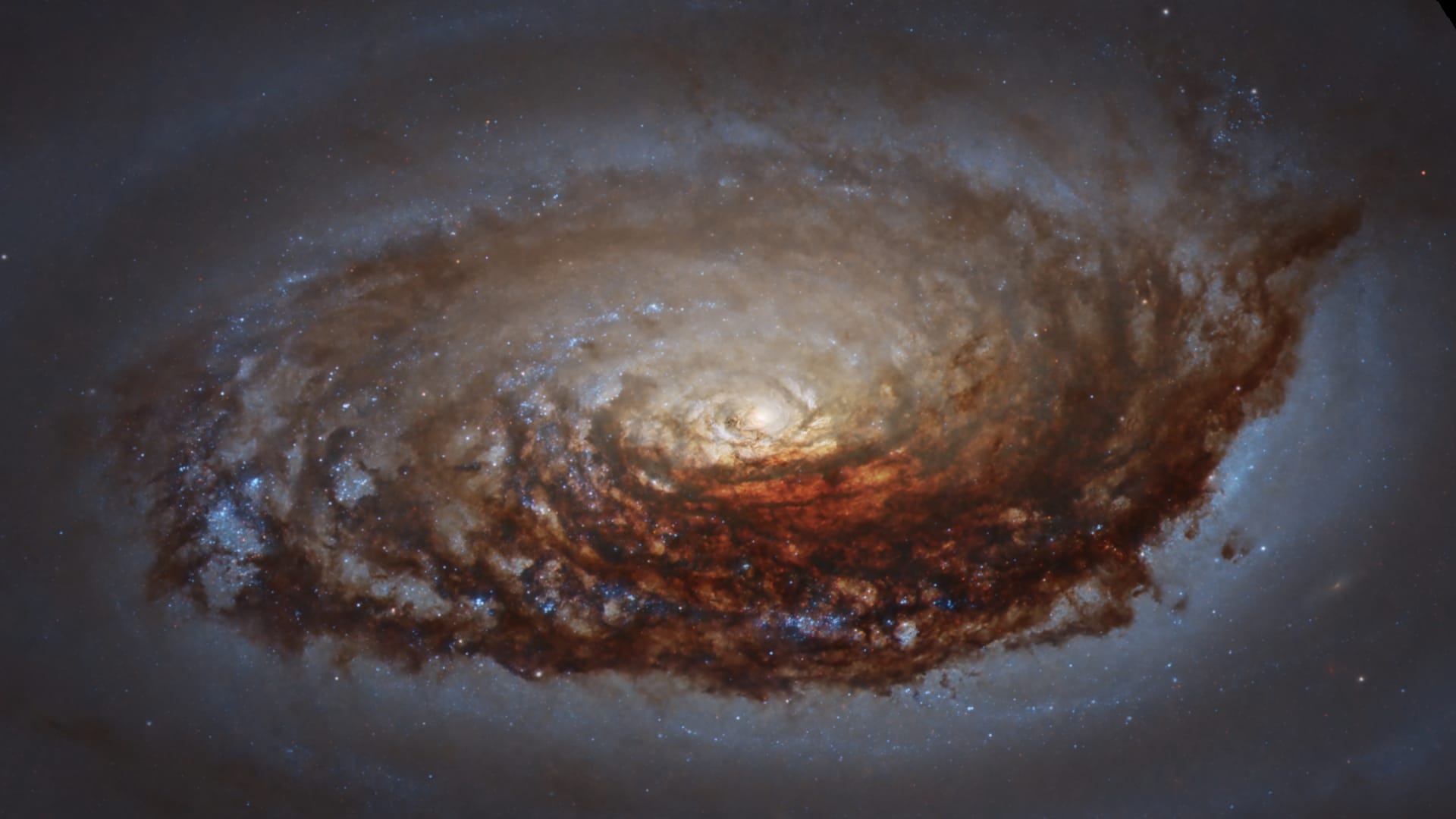

黒眼銀河

- 別名:M64、NGC 4826、Sleeping Beauty Galaxy、Evil Eye Galaxy

- 見かけのサイズ:10.7′ × 5.1′ (0.3 x 満月)

- 見かけの等級:8.5

- 星座:かみのけ座

- 見るのに最適な場所:北半球

- 見方:黒眼銀河は10x50の双眼鏡や小型望遠鏡で見ることができますが、ぼんやりとした長い光として現れます。銀河の特徴的な暗い塵の帯を見るためには大型の望遠鏡を使用してください。

- 説明:M64は渦巻銀河です。明るい核の前にある暗い塵の帯が原因でこの愛称がつけられました。この銀河はアマチュア天文学者の間で人気のある天体です。

M106

- 別名:NGC 4258

- 見かけのサイズ:18.6′ × 7.2′ (0.6 x 満月)

- 見かけの等級:8.4

- 星座:りょうけん座

- 見るのに最適な場所:北半球

- 見方:M106は明るさが十分にあり、10x50の双眼鏡でかすかな光のパッチとして見ることができます。小型の望遠鏡を使うと、その明るい中心部が見えますが、大型の望遠鏡を使うとその渦巻構造が明らかになります。

- 説明:M106は中間渦巻銀河です。これは近くにある最も大きくて明るい銀河の一つで、アンドロメダ銀河と似た大きさと光度を持っています。

キャッツアイ銀河(Cat’s Eye Galaxy)

- 別名:M94、NGC 4736、Crocodile Eye Galaxy

- 見かけのサイズ:11.2′ × 9.1′ (0.4 x 満月)

- 見かけの等級:8.2

- 星座:りょうけん座

- 見るのに最適な場所:北半球

- 見方:非常に暗く、晴れた空の下では、キャッツアイ銀河は双眼鏡を通して小さく、暗い光のパッチとして見えます。望遠鏡を使うと、その明るい中心部やその渦巻構造の兆しを見ることができます。

- 説明:M94は棒渦巻銀河です。これはりょうけん座にある約20個の銀河を含むM94銀河群の中で最も明るいメンバーです。この群には、リストの第5番目として挙げた黒眼銀河(M64)も含まれています。

南の回転花火銀河

- 別名:M83、NGC 5236

- 見かけのサイズ:12.9′ × 11.5′ (0.4 x 満月)

- 見かけの等級:7.6

- 星座:うみへび座

- 見るのに最適な場所:南半球

- 見方:光害の少ない地域では、10x50の双眼鏡で南の渦巻銀河を見ることができます。これは、明るい中心を持つぼんやりとしたパッチとして見えるでしょう。銀河の渦巻腕を見たい場合は、望遠鏡を使用してください。

- 説明:M83は棒渦巻銀河です。これは地球から観測可能な最も近く、最も明るい銀河の一つです。過去世紀にM83で観測された超新星は6つに上ります。これほど多くの超新星を持つ銀河はほとんどありません。

5月に見える星雲

星雲とは、星が誕生する巨大なガスと塵の雲や、死んだ星の残骸のことです。望遠鏡なしでは観察が難しいものもありますが、明るい星雲なら暗い空で双眼鏡を使って見ることができます。また、ごく稀に肉眼でも見える特別な星雲も存在します。

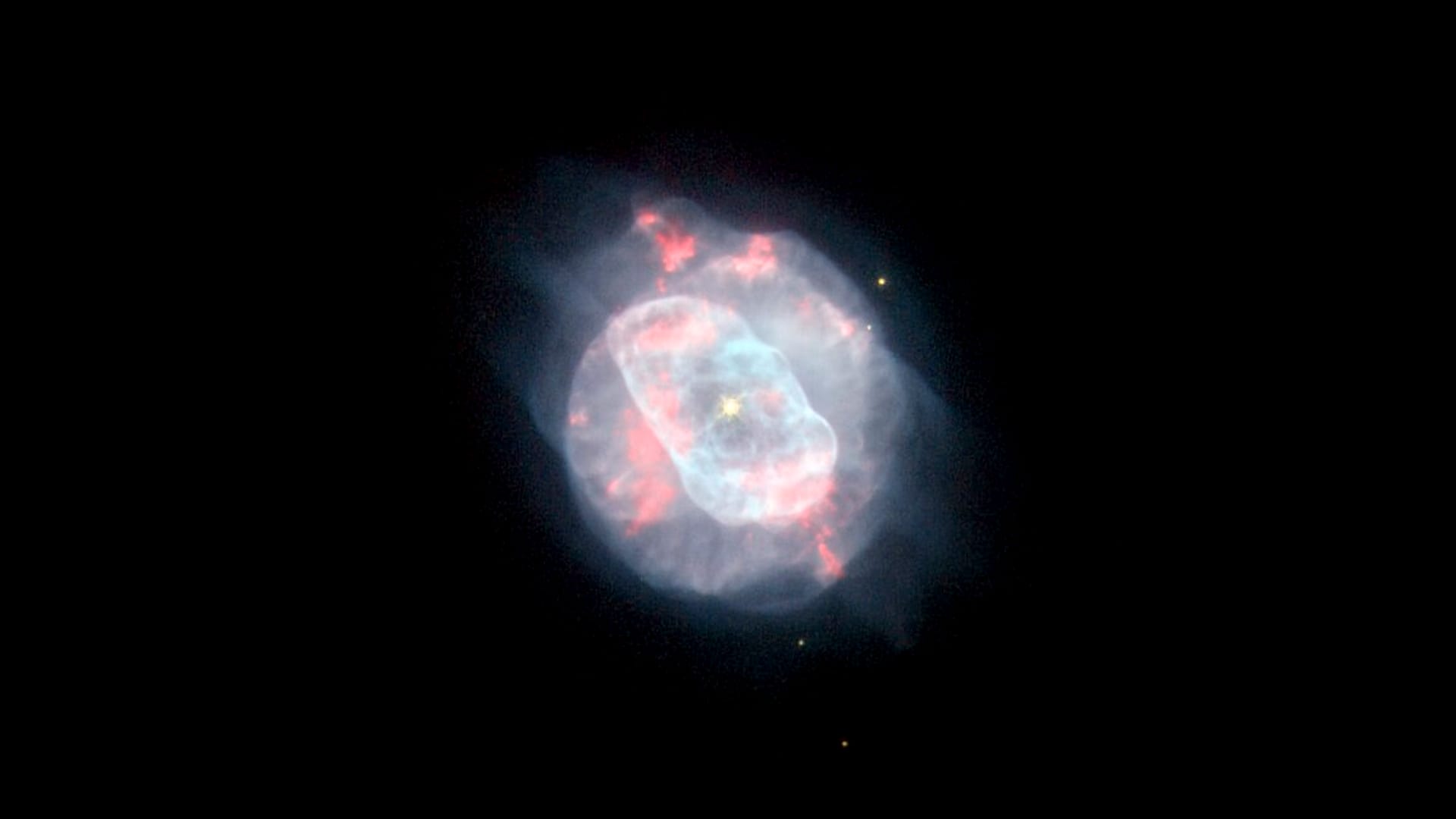

NGC 5882

- 別名:ESO 274-7、IC 1108

- 見かけのサイズ:13.98″ (0.007 x 満月)

- 見かけの等級:10.1等級

- 星座:おおかみ座

- 見るのに最適な場所:南半球

- 見方:NGC 5882は望遠鏡での観察が最適です。肉眼で見ると青緑色に見えることが多く、最も明るい部分は約7インチ(視野径)ほどの大きさに相当します。円状の殻構造をはっきり捉えるには、口径11インチ以上の望遠鏡を250倍以上の高倍率で使用してください。

- 説明:NGC 5882は、イギリスの天文学者ジョン・ハーシェルが1834年に発見した惑星状星雲です。

アイリス星雲

- 別名:NGC 7023、Caldwell 4

- 見かけのサイズ:18′ × 18′ (0.6 x 満月)

- 見かけの等級:6.8等級

- 星座:ケフェウス座

- 観察に最適な地域:北半球

- 見方:比較的暗めの等級ながら、肉眼や双眼鏡では見えません。暗い空で中口径以上の望遠鏡を使用すると観察しやすく、高倍率で見ると特徴的な青い色が際立ちます。

- 説明:1794年に天文学者ウィリアム・ハーシェルによって発見された反射星雲で、7.4等級の恒星HD 200775によって照らされています。

カリーナ星雲

- 別名:NGC 3372、Caldwell 92、イータカリーナ星雲、ηカリーナ星雲

- 見かけのサイズ:120′ × 120′ (4 x 満月)

- 見かけの等級:1.0

- 星座:りゅうこつ座

- 見るのに最適な場所:南半球

- 見方:カリーナ星雲は非常に大きく明るいので、肉眼でも見ることができます。ぼんやりとしたパッチのように見えますが、双眼鏡を使うことをお勧めします。その方が星雲はずっと印象的に見えます。

- 説明:NGC 3372は空で最も大きな拡散星雲の一つで、オリオン星雲の4倍の大きさです!星雲の中心近くにはりゅうこつ座イータ星という、少なくとも2つの星から成るシステムがあります。その中で最も大きい星は太陽の約100倍の質量を持っています。このサイズの星は非常に珍しいです!

5月に見える散開星団

散開星団は重力で結びついた星の集団で、その美しさや構造が観察・撮影しやすいため、アマチュア天文家や天体写真家に人気の対象です。

M80

- 別名:NGC 6093、Mel 142

- 見かけのサイズ:10′00″ (0.3 x 満月)

- 見かけの等級:7.8等級

- 星座:さそり座

- 観察に最適な地域:南半球

- 観察方法:M80は小さいながら比較的明るい球状星団で、双眼鏡や小型望遠鏡で観察できます。密集したコアが特徴的で、空で最も目立つ球状星団の一つです。

- 説明:M80は1781年にシャルル・メシエによって発見された球状星団で、彼の最初期の発見の一つに数えられます。

M5

- 別名:NGC 5904、Mel 133

- 見かけのサイズ:22′59″ (0.8 x 満月)

- 見かけの等級:6.6等級

- 星座:へびつかい座(頭部)

- 観察に適した地域:南半球

- 観察方法:M5は球状星団としては珍しく楕円形が目立つのが特徴です。最も明るい星は約12等級で、双眼鏡でも容易に見えますが、口径約4インチ以上の中型望遠鏡を使うとより細部まで楽しめます。

- 説明:1702年にゴットフリート・キルヒが発見し、1791年にウィリアム・ハーシェルが約200個の個々の星を分解観測したことで知られます。約300年後の現在では、ハッブル宇宙望遠鏡が可視光・赤外線カメラで撮影し、10万個以上の星を捉えています。

M4

- 別名:NGC 6121、Mel 144

- 見かけのサイズ:26′ (0.9 x 満月)

- 見かけの等級:5.7等級

- 星座:さそり座

- 観察に適した地域:南半球

- 観察方法:M4は非常に観察しやすい球状星団の一つで、明るい星アンタレスの近くにあります。双眼鏡でも見えますが、口径4インチ以上の中型望遠鏡を使うとよりクリアに楽しめます。

- 説明:1745年にフィリップ・ルワ・ド・シゾーによって発見され、初めて個々の星が分解観測された球状星団です。

深空天体:よくある質問

深空天体とは何ですか?

深空天体(DSO)とは、太陽系外に存在する天体の総称です。銀河、星雲、星団など、天の川銀河の恒星系に属さないものが含まれます。点のように見える恒星とは異なり、複雑な構造を持ち、小さく暗いものから大きく明るいものまでさまざまなサイズがあります。

Mという文字は何を意味しますか?

Mは、18世紀のフランスの天文学者シャルル・メシエが作成した「メシエ・カタログ」(Messier Catalogue)を指します。メシエは110個の深空天体(たとえばM4、M5、M80、M106など)をカタログ化しました。彗星ハンターとして知られた彼は、彗星と誤認されやすい天体をリスト化することを目的としていたため、主に明るく比較的見つけやすい天体が収録されています。

NGCとは何の略ですか?

NGCは「New General Catalogue(新天体総合カタログ)」の略で、1888年にジョン・ルイス・エミール・ドレイヤーによって編纂されました。銀河、星雲、星団など、夜空で見える7,840個の深宇宙天体が収録されており、各天体には固有の番号(例:NGC 7023 – アヤメ星雲)が付与されています。

5月に最も見やすい深宇宙天体は何ですか?

5月に観察しやすい明るい深宇宙天体には、肉眼でも見える等級1.0のイータ・カリーナ星雲や、等級7.6で望遠鏡向きの見事な渦巻銀河南の渦巻銀河、そして等級7.8で双眼鏡でも狙いやすい密集した球状星団M80などがあります。

さらに明るい深宇宙天体を探すには、以下をチェックしてみてください:

5月の深空天体:結論

銀河シーズンの終わりを、黒眼銀河やひまわり銀河などの美しい銀河を観察することで祝いましょう。南半球にいる場合は、南の回転花火銀河やカリーナ星雲をぜひ見てみてください。後者は肉眼でも見ることができます!Sky Tonightアプリを使用して、このリストから空の任意の深空天体を見つけてください。また、読者に人気のクイズ「星雲を当ててみよう」に挑戦してみてください。それはとても楽しいクイズです!

月ごとのおすすめ深空天体:年間カレンダー

深空の魅力は5月だけではありません。各月に観測できる宇宙の絶景をチェックしましょう!