季節別・南半球のおすすめ星座

季節の星座とは、特定の季節に夜空でいちばん見やすくなる星々の集まりです。南半球で夏・秋・冬・春にどの星座が見られるかは、以下のリストをご覧ください。見分けを簡単にするにはSky Tonightアプリをどうぞ—観たい方角へすぐに案内してくれます。

内容

なぜ星座には「季節」があるの?

もし太陽光がなければ、私たちは昼も夜も星を見ることができるでしょう。しかし、太陽はきわめて明るいため、空のほかの星々の光をかき消し、昼間はほとんど見えなくしてしまいます。とはいえ、昼間でも観測できる天体はいくつかあります。太陽が出ている時間に空で何が見えるかは、昼間の天文観察の記事をご覧ください。

地球が太陽のまわりを公転するにつれて、夜の側が向く天球上の領域が季節ごとに変わります。そのため、夜に見える星々(星座)は一年を通じて移り変わるのです。ある季節には、太陽と同時に空に出る星座もあり、その場合は観測できません。よい例が黄道の星座です。たとえば11月下旬には、太陽がさそり座の領域内にあるため、さそり座は見えませんが、7月の夜なら太陽が空の反対側にあるので、さそり座を簡単に見つけられます。黄道についてはこちらも参照してください。

南半球の星座の見つけ方

現実的な方法としては、星座早見アプリを使うことです。例えば、Star Walk 2を開き、メイン画面の左下にある虫眼鏡のアイコンをタップし、検索ボックスに探したい星座の名前を入力します。そして、該当する検索結果をタップします。アプリがメイン画面に移動し、夜空マップ上に星座の位置が表示されます。デバイスを上に向ける(または左上のコンパスアイコンをタップする)と、星座が上空のどこにあるかがわかります。アプリの使い方については、ビデオチュートリアルをご覧ください。

Sky Tonightは、星座を見つけるためのもう一つの便利なツールです。アプリを開き、画面下の拡大鏡のアイコンをタップします。次に、検索ボックスに星座名を入力し、該当する結果の反対側にある青いターゲットアイコンをタップします。星座の位置がインタラクティブなスカイマップ上に表示されます。右下にある大きな青いボタンをタップするか、デバイスを上に向けて白い矢印に従うだけで、上空の夜空にある星座を見つけることができます。その他にも、Sky Tonightは星空観察をより楽しくする様々な機能を提供しています。ビデオチュートリアルを見て、このアプリの可能性を最大限に活用します。

星座の中には、そのユニークな特徴から簡単に見分けられるものがあります。例えば、つる座は十字の模様が特徴的ですし、りゅうこつ座は夜空で2番目に明るい星です。見つけやすい星座の一覧で、観測のコツとともに紹介しています。また、クイズで星座の形と星の位置を覚えましょう。これらのスキルを身につければ、ベテランの天文学者のように星を眺めることができるでしょう!

南半球の春の星座

南の春は9月下旬から12月下旬まで続きます。春になると、色とりどりの熱帯の鳥、天の水を運ぶ鳥、海の生き物を南の空高く見ることができます。

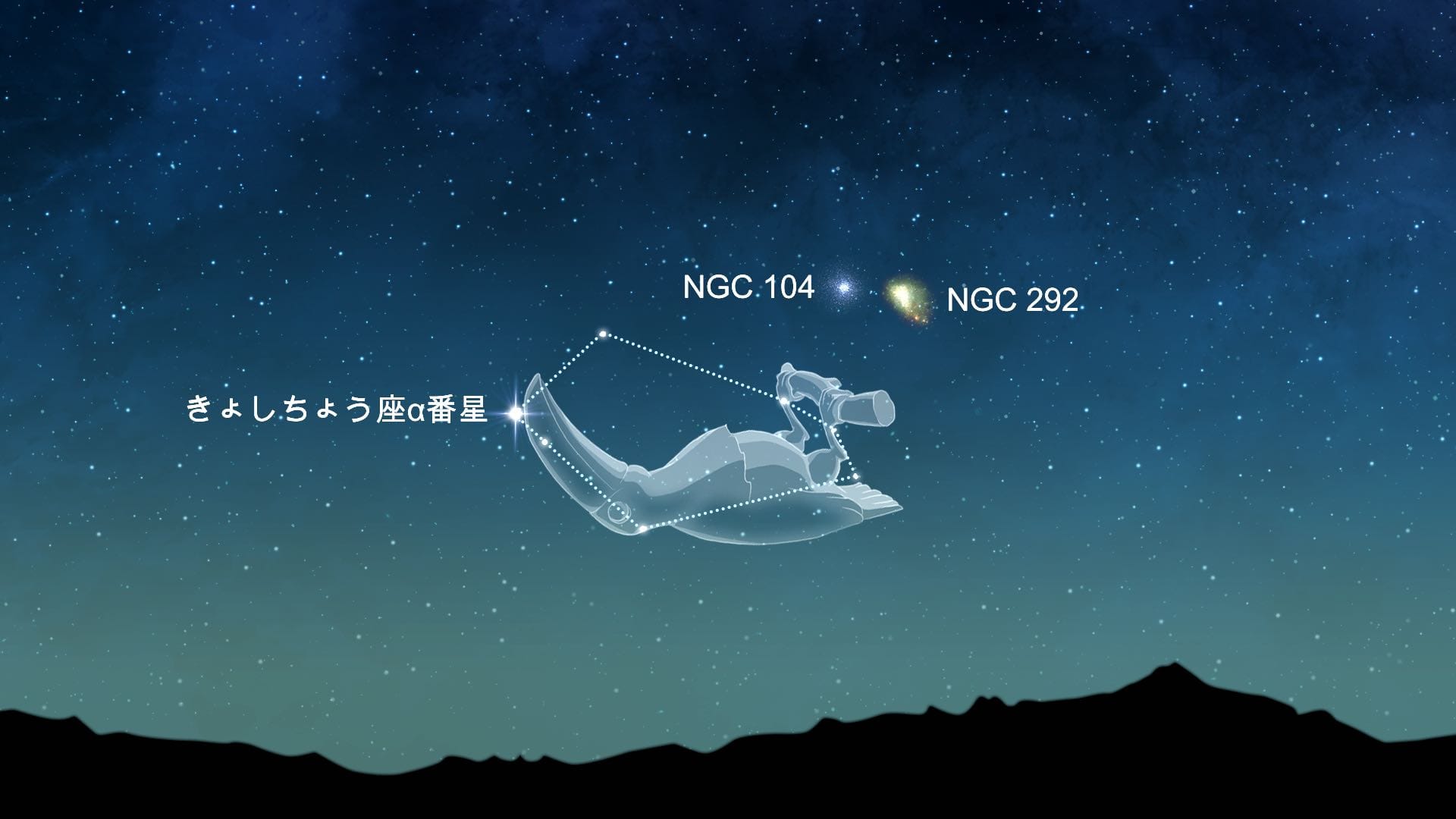

きょしちょう座

南半球の中〜高緯度では周極で一年中見えます。11月ごろに南中し、最も高く昇ります。小さな星座で、3等星より明るい星はα星しかありません。しかし、この星座には注目すべき天体があることで知られています。例えば、肉眼で見ることができるのは、小マゼラン星雲、つまりNGC292です。小マゼラン星雲と対をなす大マゼラン星雲は、近くのかじき座とテーブルさん座の間にあります。空で2番目に明るい球状星団であるきょしちょう座47(NGC 104)も、光学的補助なしで見えます。NGC265、NGC290、NGC346、NGC362は双眼鏡や望遠鏡で見ることができます。

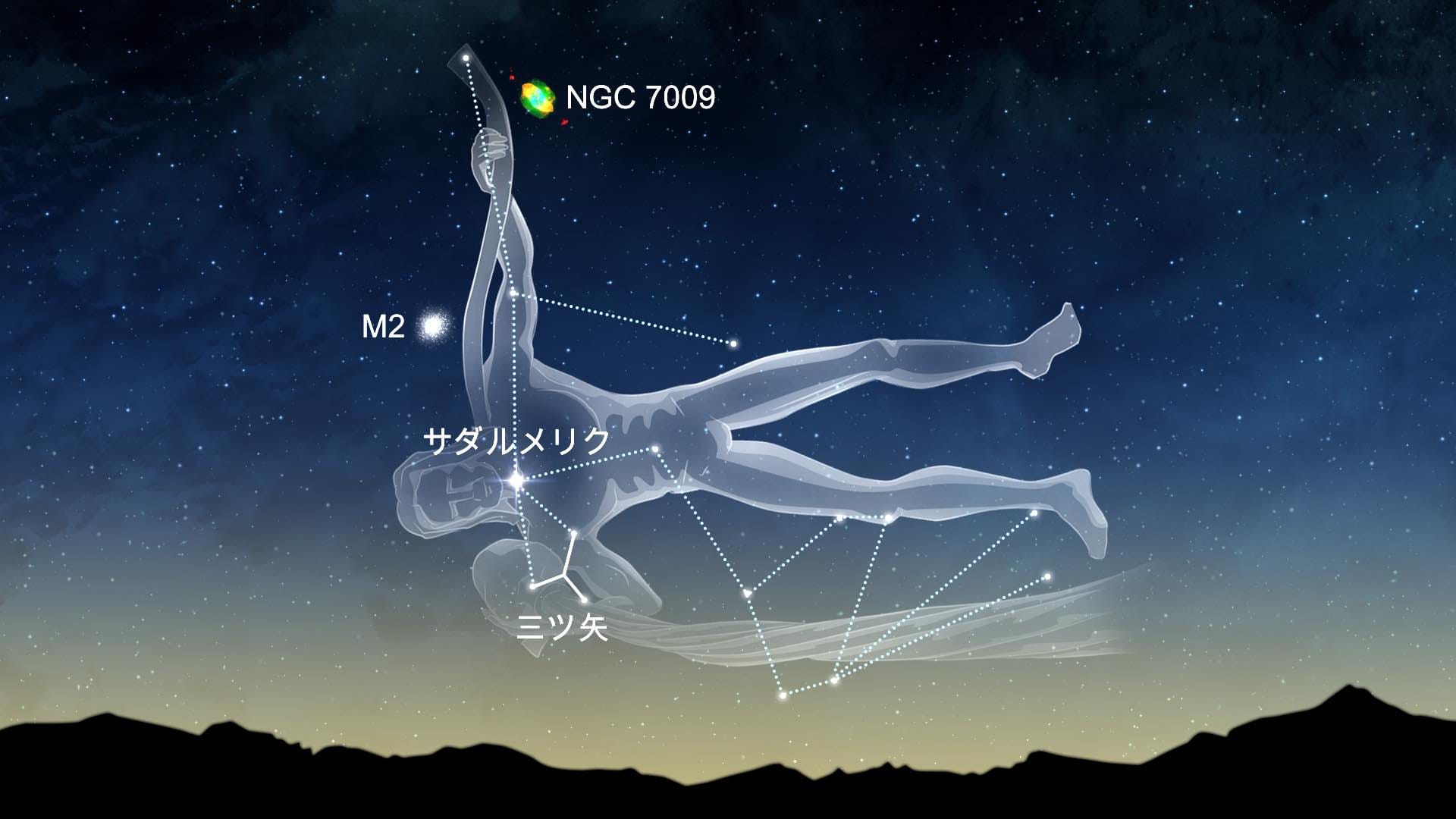

みずがめ座

みずがめ座にはあまり明るい星がありません。最も目立つのはサダルメリクとサダルスウドです。暗い空の下では、三ツ矢として知られる「Y」字型のアステリズムを見つけることができます。光学機器を使った深宇宙観察では、メシエ天体のM2・M72(球状星団)、M73(アステリズム)に加え、らせん状星雲(NGC 7293)や土星状星雲(Saturn Nebula/NGC 7009)を探してみましょう。

くじら座

くじら座は南天にある最大級の星座の一つで、IAUの星座面積ランキングでは全体で第4位に位置します。この星座には、望遠鏡で見ることのできる銀河が25個以上あります。NGC17、NGC1073、NGC1087などです。くじら座の中にある唯一のメシエ天体である渦巻き銀河M77も双眼鏡で観察できます。

南半球の夏の星座

南半球の夏は12月下旬から3月下旬まで続きます。最も大きな星座のいくつかを眺めるのに最適な時期です。

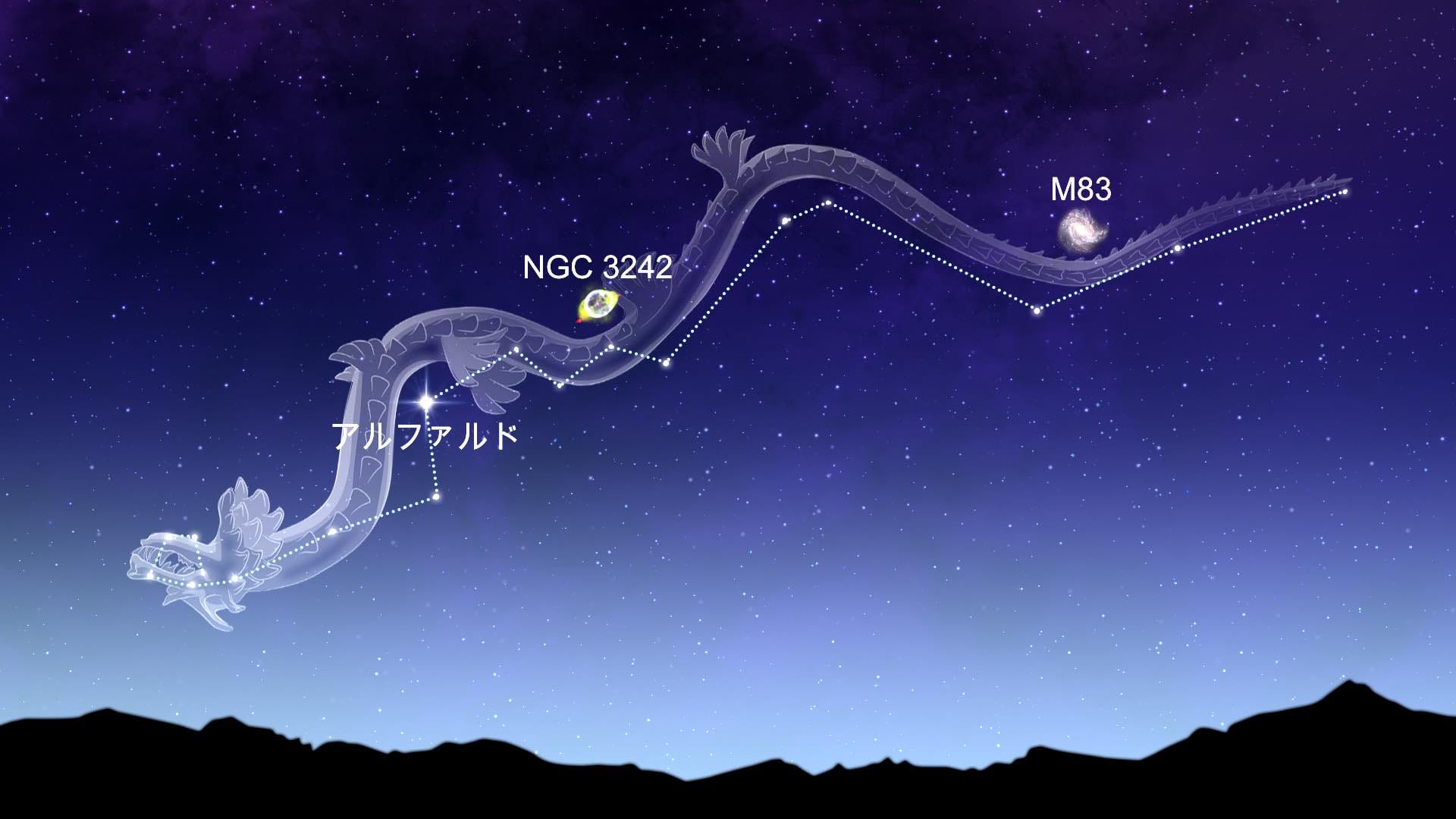

うみへび座

うみへび座はすべての星座の中で最も大きい星座です。その大きさにもかかわらず、うみへび座にはいくつかの明るい星しかありません。最も目立つ星はアルファルドで、うみへび座の中心を示します。鋭い目を持つスターゲイザーは、うみへび座の頭、しし座のレグルスとこいぬ座のプロキオンのほぼ中間に位置する星の輪を見つけることがでできます。双眼鏡と望遠鏡では、木星状星雲(NGC 3242)と3つのメシエ天体(M48、M68、南の回転花火銀河)を観測できます。

エリダヌス座

エリダヌス座は、さまざまな文化圏で実在する川や神話上の川に関連しています。最も長く、最も暗い星座のひとつです。最も明るい星のアケルナルは、南十字星の助けを借りて簡単に見つけることができます。残りの星座の星は、都市や光害から遠く離れた暗い場所でしか見えません。エリダヌス座には多くの銀河(エリダヌス銀河群、NGC1232、NGC1300、NGC1309など)があるので、それらを見るのは望遠鏡を使います。

エリダヌス座にあるもう一つの注目すべき天体は魔女の横顔星雲(IC 2118)で、魔女の横顔のように見えることからその名がついたそうです。星雲には、さまざまなキャラクターや天体に見えるものが多いようです。写真から星雲の名前を当てることができますか?クイズに答えてみましょう!

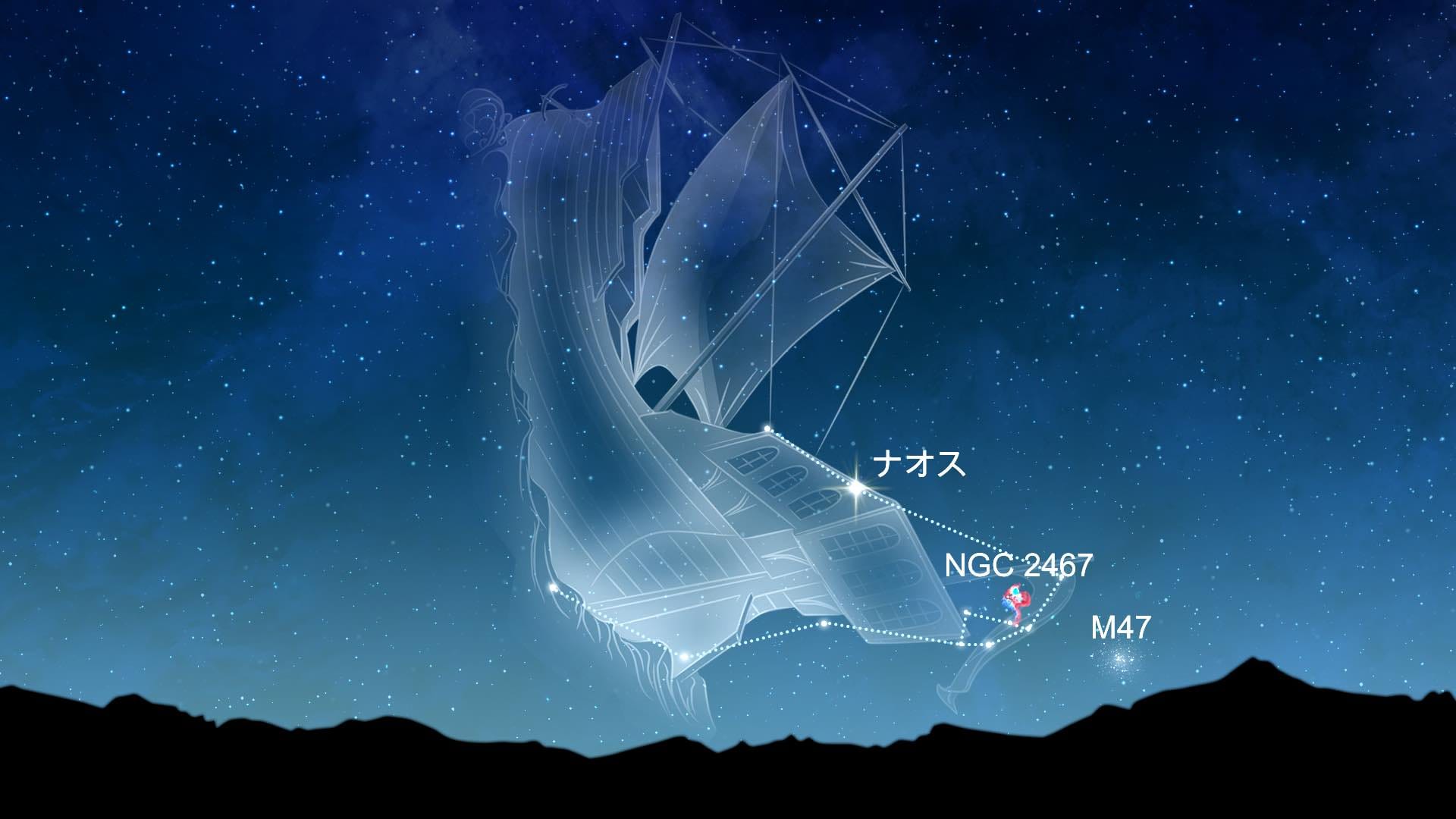

とも座

とも座は、神話に登場する船アルゴ座の船尾を表しており、とも座、りゅうこつ座、ほ座の3つの星座に分割されるまでは、空で最も大きな星座のひとつでした。最も明るい星はギリシャ語で「船」を意味するナオスと名づけられました。とも座には、肉眼でも見える星団M47など、興味深い天体がいくつかあります。光学機器を使えば、他の2つのメシエ天体(M46とM93)、ひょうたん星雲(腐った卵星雲としても知られている)、そして発光星雲NGC 2467を見つけることができます。

南半球の秋の星座

南半球の中〜高緯度の多くの地域では、みなみじゅうじ座、ケンタウルス座、りゅうこつ座は周極で、一晩中沈みません。秋(3月下旬〜6月下旬)には、夕方に見やすい高度まで上がります。

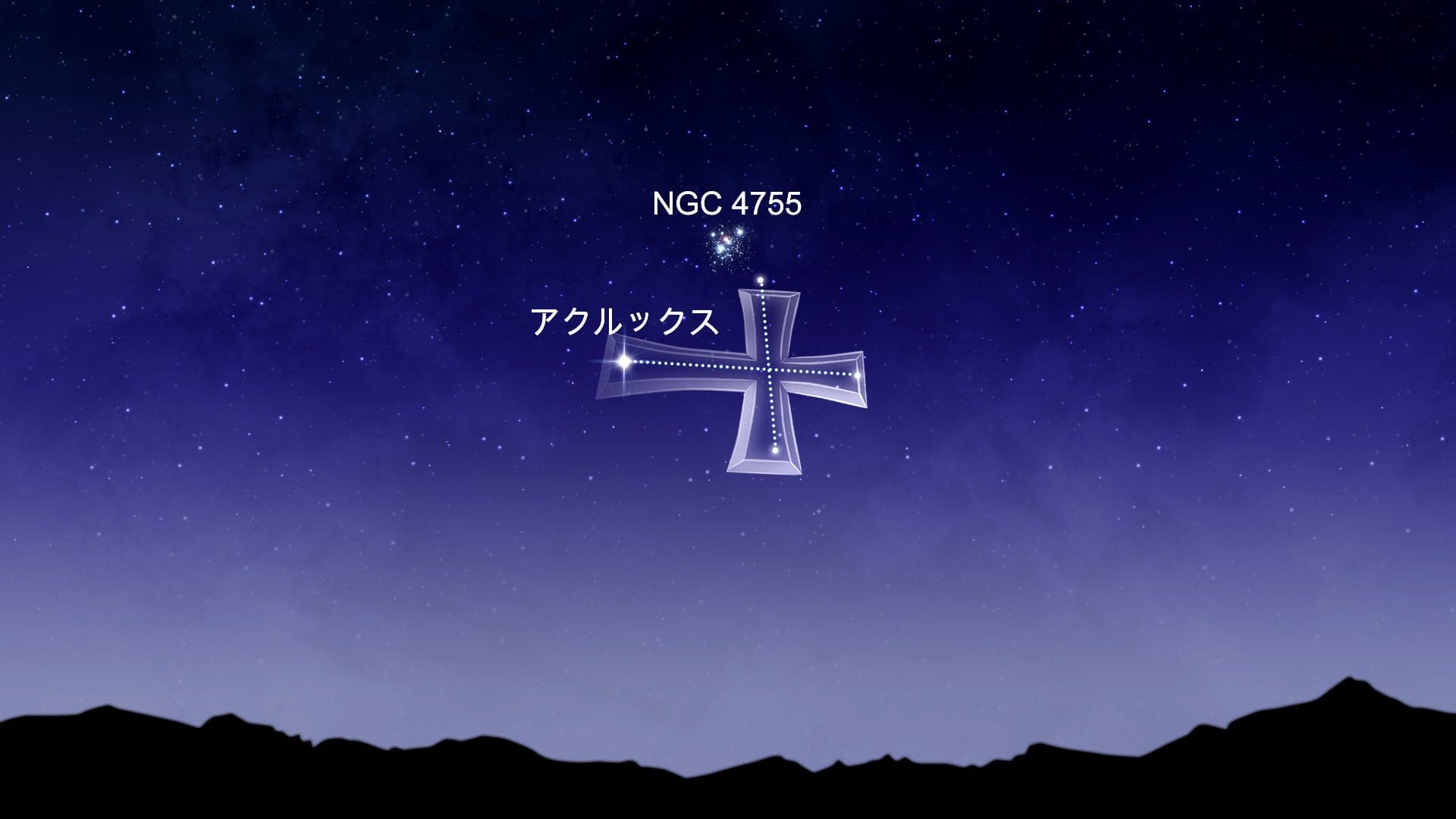

みなみじゅうじ座

みなみじゅうじ座は、南天で最もよく知られた星座のひとつです。最も小さな星座でもあるが、4つの明るい星が特徴的な形をしており、航海に使われてきました。十字の上と下を示す2つの星、アクルックスとガクルックスは、南極点を指し示す線を形成しています。また、最高の肉眼の星団の一つである宝石箱(NGC 4755)も含まれています。

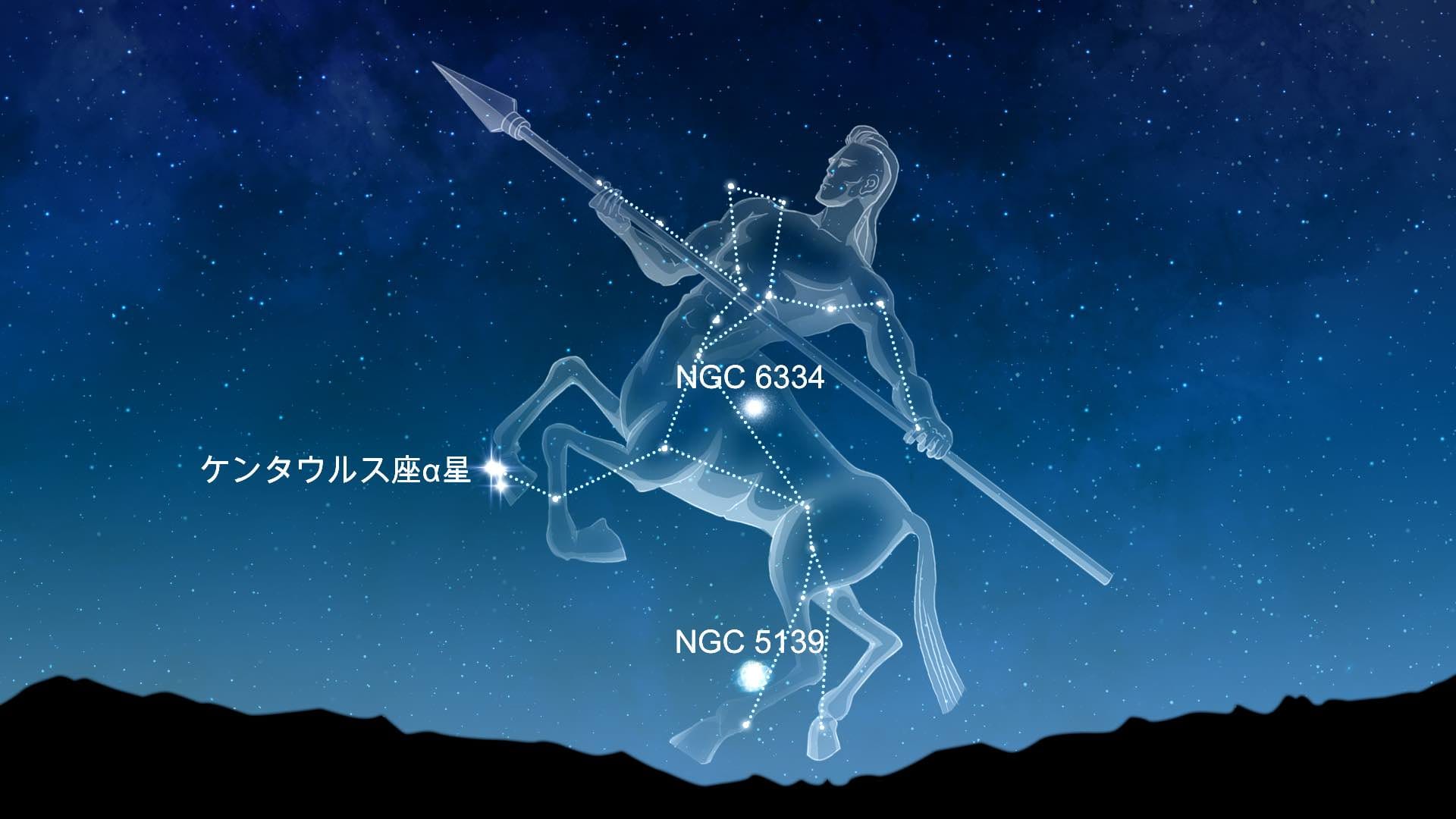

ケンタウルス座

ケンタウルス座は、ケンタウルス座α星を含む大きな星座です。この星は星座の中で最も目立ち、夜空全体で3番目に明るいです。肉眼で簡単に見つけることができ、ケンタウルス座で最もよく知られた天体のオメガ星雲(NGC 5139)も見ることができます。望遠鏡を使えば、Blue Planetary星雲(NGC 3918)や、ケンタウルス座A、NGC 4603、NGC 4622、NGC 4945銀河を見ることができます。

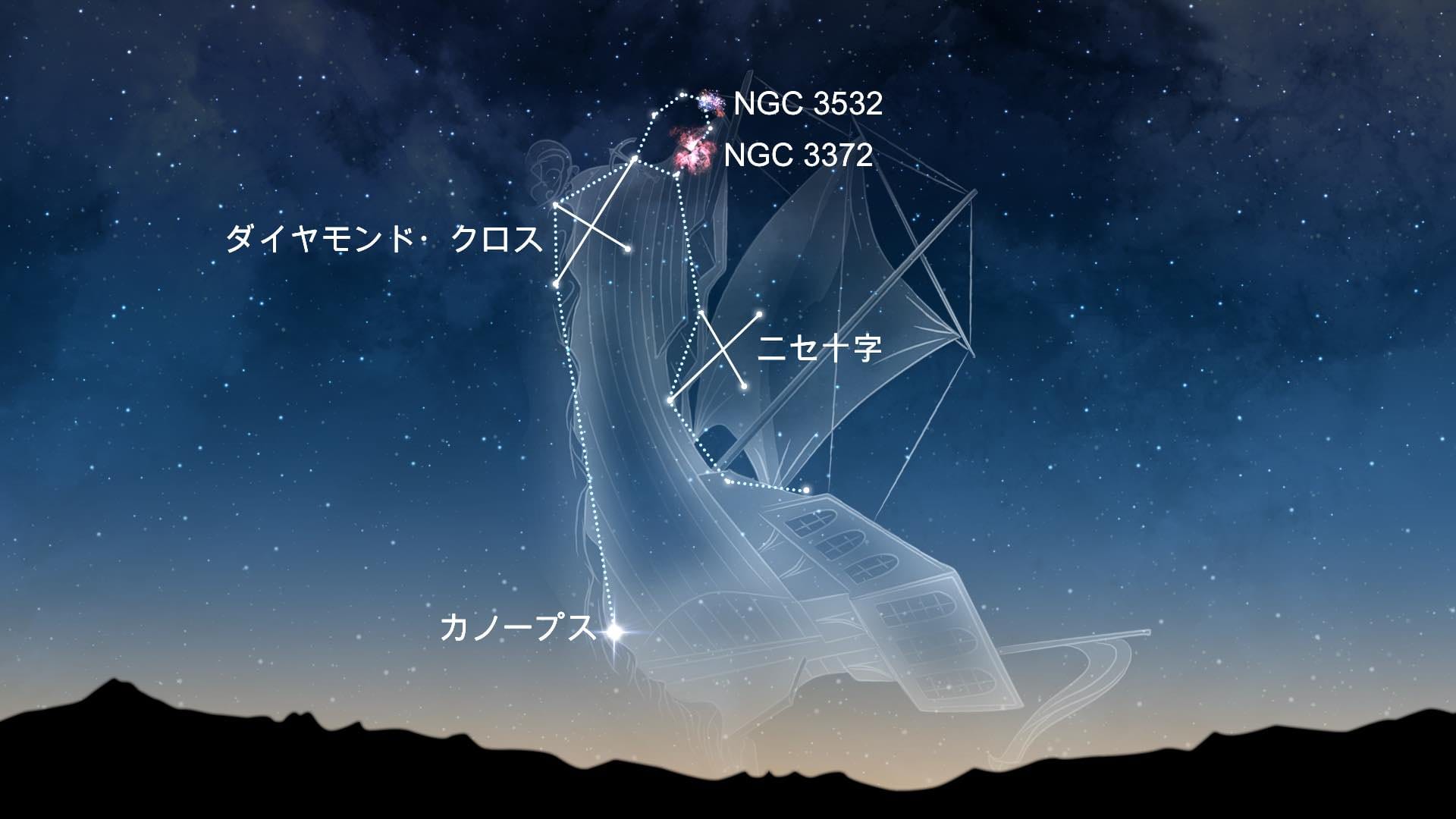

りゅうこつ座

りゅうこつ座には、夜空で2番目に明るい星であるカノープスがあります。そのほかの2つの星、アヴィオールとアスピディスケは、ほ座のアルセフィナとマルケブとともに、偽十字として知られる星パターンを形成しています。もう1つの十字型星座、ダイヤモンド・クロスもりゅうこつ座にあり、ミアプラキドゥス、θ星、υ星、ω星によって形成されています。どちらもしばしばりゅうこつ座と混同されます。Sky Tonightでは、星座の名前と位置を表示し、このような間違いを防ぐことができます。

りゅうこつ座にある注目すべき天体は、りゅうこつ星雲(NGC 3372)、願いの井戸星団(NGC 3532)、NGC 3603、NGC 2808など。双眼鏡か望遠鏡で観察するのがベストです。

南半球の冬の星座

南半球の冬は6月下旬から9月下旬まで。この季節は、さそり座といて座の2つの黄道十二星座が高い位置にあり、13番目の黄道十二星座と呼ばれることもあるへびつかい座もあります。専用記事を読むと、なぜそれが正しいのかがわかります。

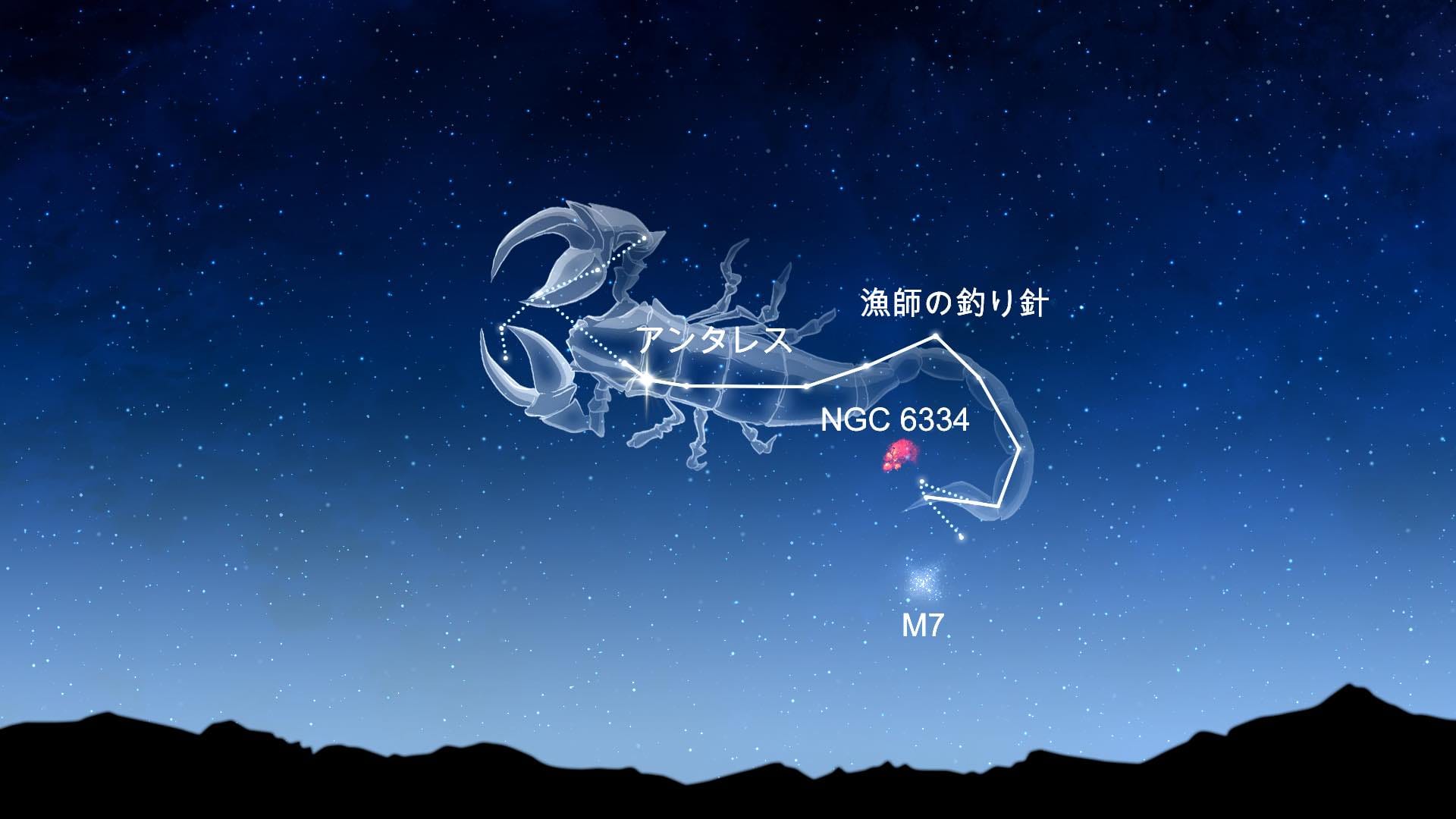

さそり座

さそり座は最も南に位置する星座で、釣り針と呼ばれる鉤型の星群から容易に見分けることができます。最も明るい星はアンタレスです。この星の名前は「火星に拮抗する(星)」を意味するギリシャ語に由来し、ルビーのような赤い色と火星に匹敵する明るさを持つことが強調されています。この星座には、肉眼でも見えるプトレマイオス星団(M7)を含む4つのメシエ天体があります。他の3つ、M4、M80、そしてバタフライ星団(M6)は双眼鏡で観察します。望遠鏡では、猫の足星雲 (NGC 6334) とバタフライ星雲 (NGC 6302) がよく見えます。

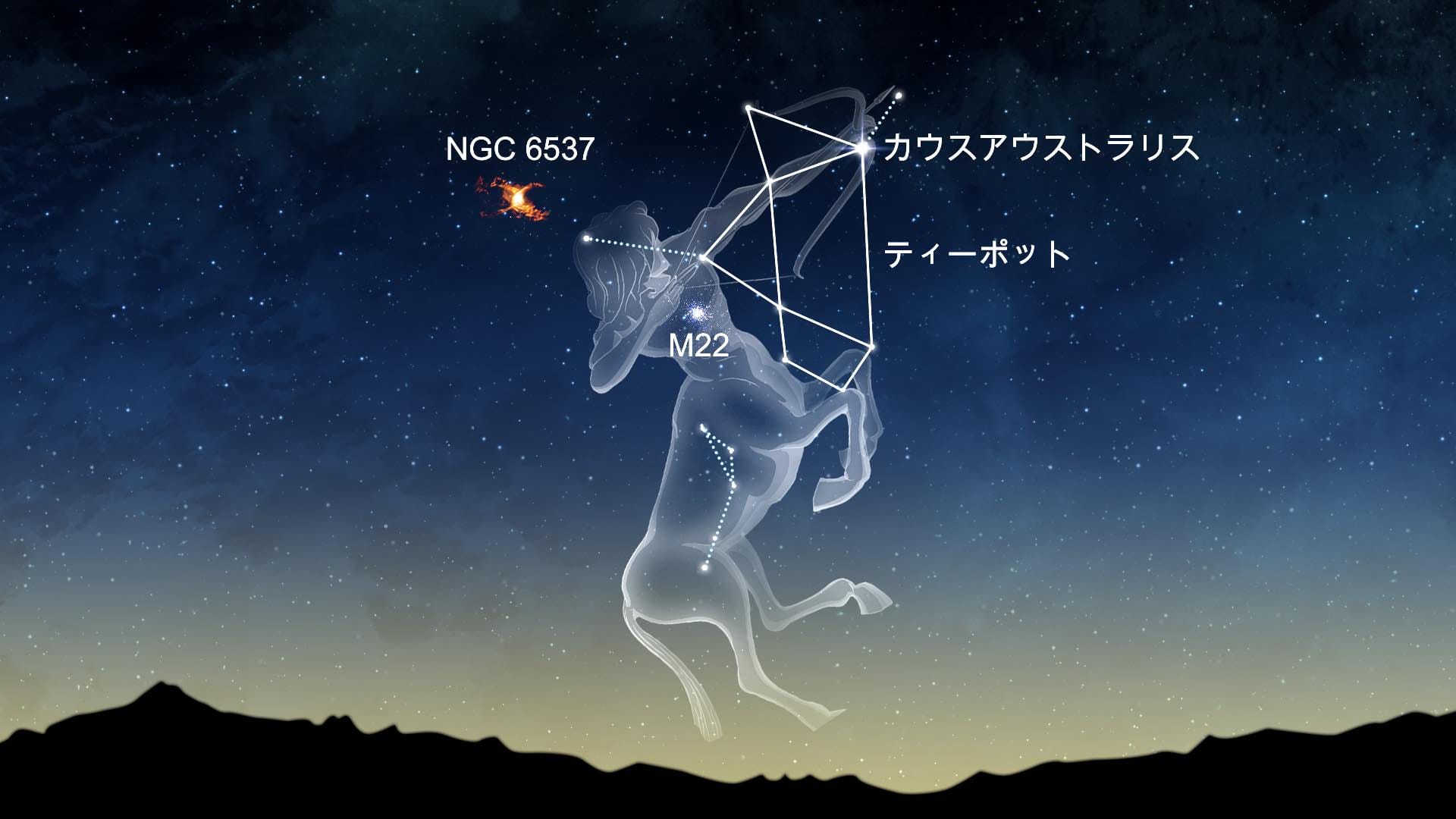

いて座

いて座は、最も明るい8つの星によって形成されるティーポットアステリズムによって識別することができます。この模様は肉眼でも簡単に見つけることができます。天の川銀河の中心はいて座の中にあるので、暗い空の下では、銀河系の渦状腕がティーポットの注ぎ口から立ち上る「蒸気」に似ているのが見えます。

そして、この星座にはたくさんDSOがあります。いて座星団(M22)やいて座星雲(M24)などは、鋭い観察者なら肉眼で見えるかもしれません。干潟星雲 (M8)、オメガ星雲 (M17)、三裂星雲(M20)、バーナード銀河(NGC 6822)は双眼鏡で見ることができます。赤い蜘蛛星雲(NGC 6537)は望遠鏡の良い目標になります。

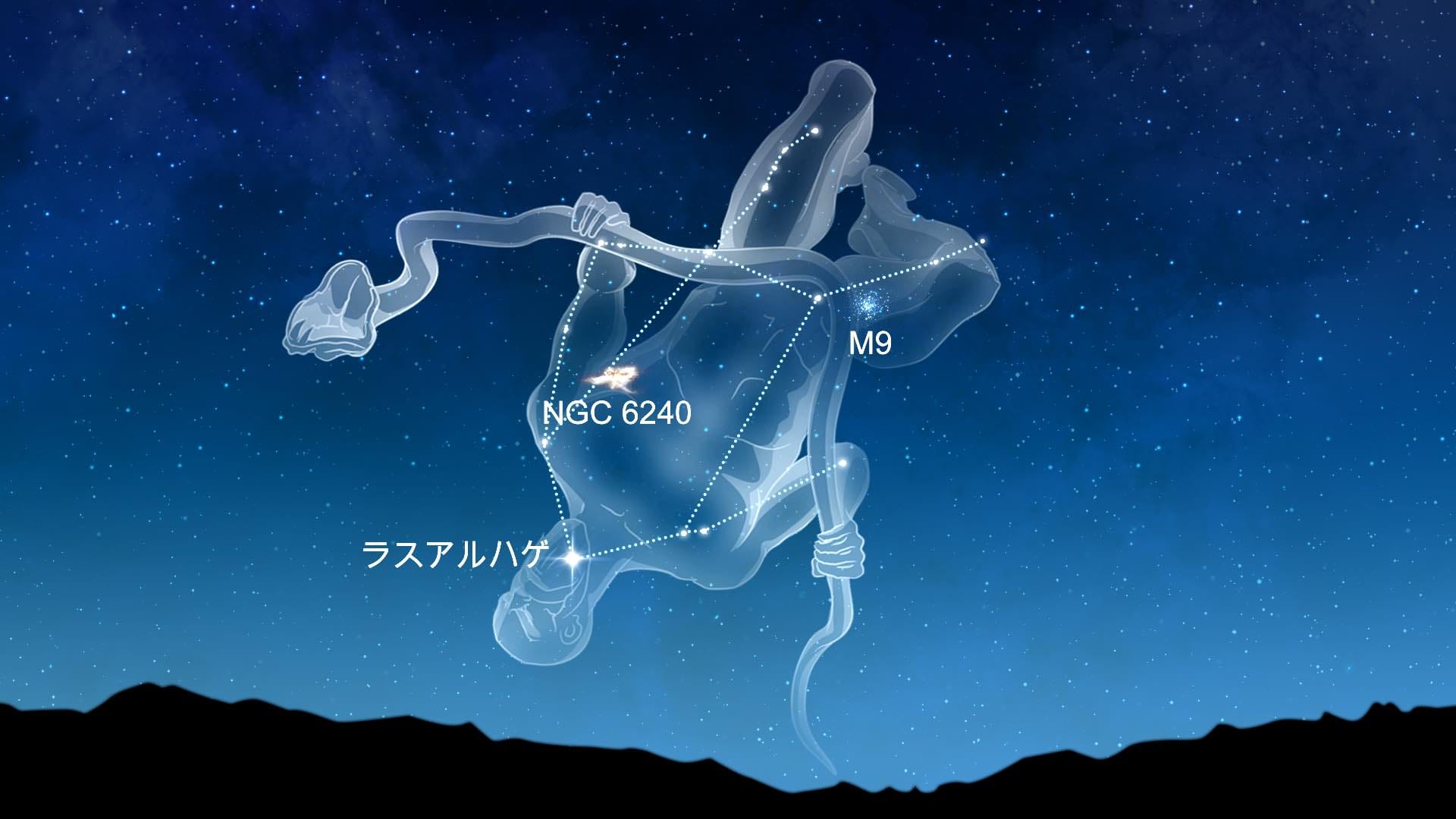

へびつかい座

へびつかい座は、最も大きな星座の一つでありながら、最も知られていない星座の一つです。この星座には明るい星は多くないが、ラサルハグェ(最も明るい星で、蛇を運ぶ者の頭を示す)やバーナード星などのユニークな星があります。バーナード星は地球に4番目に近い恒星で、近いにもかかわらず、望遠鏡でしか見えません。へびつかい座には、7つのメシエ天体(M9、M10、M12、M14、M19、M62、M107)、M2-9、活動銀河NGC 6240もあります。

南半球の季節の星座:まとめ

季節の星座とは、特定の季節に夜空でいちばん見やすくなる星々の集まりです。南半球では、冬にさそり座・いて座・へびつかい座が観測できます。春はきょしちょう座・みずがめ座・くじら座が見頃です。夏はうみへび座・エリダヌス座・ほ座が観測できます。秋はみなみじゅうじ座・ケンタウルス座・りゅうこつ座が最適です。これらの星座には、初心者からベテランまで楽しめる好ターゲットが揃っています。Sky TonightとStar Walk 2を使えば、星や星座を簡単に見つけられます。

北半球の季節の星座も見てみよう

世界の別の地域から空がどう見えるか比べてみたい方は、北半球の季節の星座ガイドもお見逃しなく。オリオン座、おおぐま座、カシオペヤ座など、象徴的な星の並びが登場します。北に住んでいる方も、北の空で観測者が何を見ているのか知りたい方も、この記事が二つの半球の違いを理解し、楽しむ手助けになります。