我們對太空有什麽了解?

我們對太空的了解有多少呢?其實遠沒有我們想象的那麽多。每次你打開觀星應用,可能都會驚歎于那裏能找到那麽多不同的天體。但如果我們告訴你,那些行星、恒星和其他可見的天體只占**宇宙總內容的不到5%**呢?

內容

太空浩瀚無邊,充滿謎團。盡管科學已經取得了極大進展,仍有許多未解之謎。讓我們來總結一下目前已知的內容。

什麽是太空?

太空是一個近乎完美的真空,沒有空氣。它並非完全空無一物:其中包含多種輻射,以及漂浮在虛空中的氣體、塵埃和其他物質顆粒。

從地球上,我們可以觀測到在任何方向上距離不超過465億光年的行星、恒星和星系。這一區域被稱為可觀測宇宙。當前對宇宙年齡的最佳估計約為138億年。

什麽是外層空間?

從我們在地球上的視角來看,外層空間是位于地球與太空分界線之外的一切。關于外層空間的起始位置有不同的定義。最廣泛使用的邊界是卡門線,它位于海平面上空約100公裏的地方,不過有些資料認為稍低,為80公裏。從這一高度開始,空氣變得過于稀薄,普通依靠升力的飛機無法飛行。

外層空間的結構

外層空間可以劃分為幾個區域,它們由其中占主導地位的磁場和“風”來決定。

- 地球空間(Geospace):指靠近地球的外層空間。它位于地球高層大氣與地球磁場最外層之間。

- 行星際空間(Interplanetary space):指太陽系內的外層空間。它由太陽風界定,太陽風形成一個巨大的“氣泡”——日球層,包圍著太陽及其行星。在日球層邊界(日球層頂),它過渡到星際空間。

- 星際空間(Interstellar space):指星系中各恒星系統之間的物理空間。它充滿星際介質(ISM),由氣體和塵埃組成。

- 星系際空間(Intergalactic space):指星系之間的物理空間。它非常接近完全真空,幾乎空無一物,但仍充滿極其稀薄的電離氣體。

太空由什麽組成?

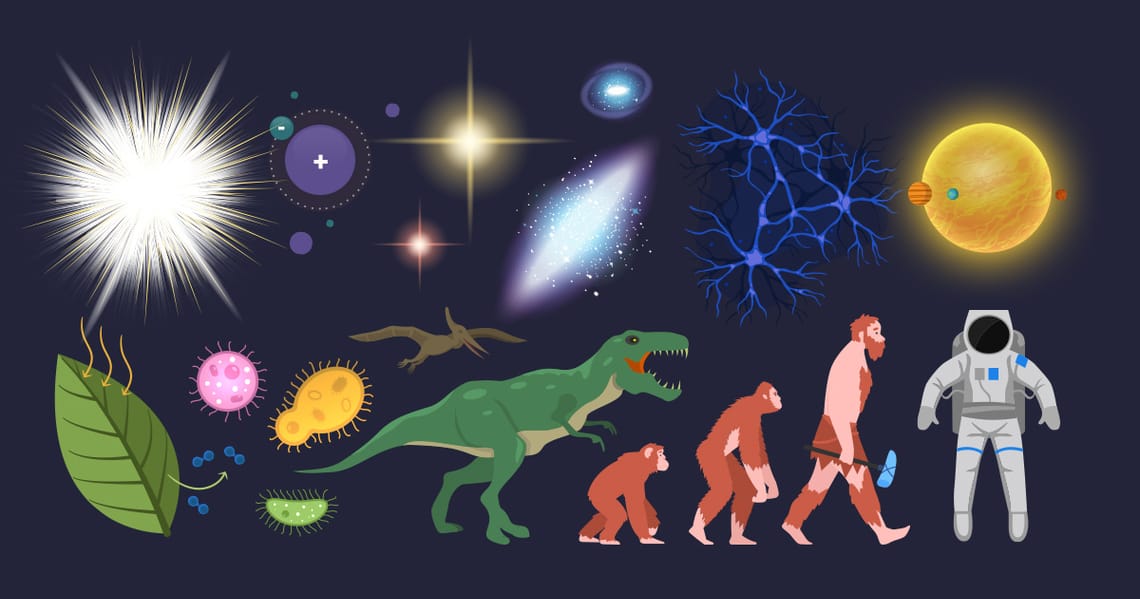

科學家認為,宇宙由三種物質構成:普通物質、暗物質和暗能量。

普通物質

普通物質,也稱為常規物質或重子物質,由質子、中子和電子組成,這些構成了我們周圍所有可見的物體。我們能看到的一切——恒星、行星、樹木、動物和人類——都是由普通物質組成的。令人驚訝的是,宇宙中普通物質的比例極小,不到5%。

暗物質

暗物質既不發射也不吸收光和能量,因此完全不可見。科學家無法直接看到它,但可以通過其對普通物質的引力來推斷它的存在。例如,旋渦星系的旋轉速度如此之快,僅靠可見物質的引力不足以把它們束縛在一起——沒有暗物質,它們就會直接飛散。總體來看,暗物質被認為約占宇宙的27%。可能的候選者包括:

- WIMPs(弱相互作用大質量粒子):一種假設的粒子,質量遠大于組成普通物質的粒子。它們只通過引力和弱核力相互作用,這意味著它們幾乎可以不留痕迹地穿過物質。由于它們的質量,WIMPs 可能提供解釋星系運動所需的額外引力。

- 軸子(Axions):一種理論粒子,極其輕微,且相互作用極弱。它們最初是為了解決粒子物理中的一個數學問題而被提出的,但後來科學家發現它們也可能是暗物質的有力候選者。

- 惰性中微子(Sterile neutrinos):中微子是一種我們已知存在的粒子——微小、幾乎無質量,且極少與物質發生相互作用。惰性中微子是一種假設的較重版本的中微子:它們不通過任何已知的相互作用力(除引力外)發生作用。它們的額外質量和不可見性使其成為宇宙隱藏物質的另一種可能解釋。

暗能量

暗能量可以被看作是空間本身的一種屬性,由于其負壓而導致宇宙的加速膨脹,而不是一種直接排斥物體的力。科學家提出暗能量的概念,是為了解釋宇宙為什麽不僅在膨脹,而且膨脹速度還在不斷增加。目前,科學家尚未確定暗能量的本質和起源:這裏的“暗”更多意味著“未知”,而不像暗物質那樣真的“黑暗”。暗能量被估計約占宇宙的68%。

太空裏有什麽?

太空並不空曠——它充滿了各種大小的天體,從微小的岩石到龐大的星系牆。讓我們先從較小的天體——行星、衛星和彗星——開始,然後再向外擴展到恒星、星系和最大的宇宙結構。

行星、衛星和小天體

我們對宇宙的探索從家園開始——太陽系,我們最近的宇宙鄰居。在這裏,我們能找到行星、衛星、彗星,以及位于火星和木星之間的一整圈小行星帶。天文學家還發現了圍繞遙遠恒星運行的系外行星,甚至來自其他恒星系統穿越而來的星際彗星。

行星

行星是指繞恒星運行的天體,質量足夠大,使其自身的引力能將它拉成近似球形,並且已經清除了軌道上的其他碎片。在太陽系中,行星主要分為兩類:

-

類地行星(岩石行星)——水星、金星、地球和火星。這些小而致密的行星主要由岩石和鐵、鎂、矽等金屬構成。水星雖然是一顆行星,但卻有一條由鈉原子組成的稀薄“尾巴”,被太陽風吹散,看起來有點像彗星。金星也被發現有電離尾。

-

巨行星——木星和土星是真正的氣體巨行星,主要由氫和氦組成;而天王星和海王星則被歸類為冰巨行星,除了氫和氦外,還含有大量的水、氨和甲烷。

你是否想過,哪一顆太陽系行星最符合你的氣質?來參加我們的測試,發現你的“靈魂行星”吧!

我們還有矮行星——它們比“正牌”的行星小,雖然同樣繞太陽公轉,但沒有清理掉軌道上的碎片。因此,它們通常不被算入太陽系行星的主要“家族”。最著名的是冥王星,但還有厄裏斯、妊神星、鳥神星和谷神星等。

在太陽系之外,天文學家已經發現了數千顆系外行星——環繞其他恒星運行的世界。其中一些突破了想象的邊界。比如,有一顆行星被認為富含碳,可能形成了一個充滿鑽石般物質的世界。關于這一點和更多奇特的天體,請查看我們的文章。

衛星

衛星是繞行星或其他非恒星天體(例如小行星)運行的天體。我們的地球只有一顆月亮,而有些行星有幾十顆,有些則一顆也沒有。

-

截至2025年,土星以274顆已確認的衛星保持紀錄,略高于木星的95顆。近年來,這個領先位置幾度易手,因為天文學家不斷發現新的小衛星。

-

如果按大小對太陽系的所有衛星進行排名,前五名中有三顆——木衛三、木衛四和木衛一——都環繞木星運行。另兩顆分別是土星最大的衛星——土衛六(泰坦),以及我們自己的月球,它自豪地排在第五位!

小行星

小行星是大約46億年前太陽系形成時的岩石殘余物。大多數分布在小行星帶,位于火星和木星之間,大小從微小的巨石到像谷神星這樣的矮行星不等。

- 有些小行星偶爾會接近地球,例如阿波菲斯(Apophis),它將在2029年以距離地球僅32,000公裏的近距離掠過(比月球近10倍)。屆時,它甚至會以肉眼可見的亮度出現在夜空中!在我們的阿波菲斯專題文章中了解更多詳情。

彗星

彗星是繞太陽運行的冰質天體,軌道高度拉長。許多彗星來自遙遠的奧爾特雲,還有一些來自柯伊伯帶,少數(如2I/鮑裏索夫彗星和3I/ATLAS)來自星際空間。為什麽彗星會有如此壯觀的尾巴?它們能告訴我們關于太陽系的哪些秘密?請在我們的彗星專題文章中尋找答案。

恒星和星雲

恒星是由熾熱、發光的氣體(主要是氫和氦)組成的巨大球體,由引力維系。在恒星的核心,原子發生核聚變反應,釋放出巨大的能量,使恒星發光。恒星誕生于星雲之中,星雲是由氣體和塵埃組成的巨大雲團,引力將其逐漸聚攏,直到核聚變被點燃。

- 最奇特的星雲之一是回力棒星雲,位于半人馬座,距離約5000光年。它的內部是宇宙中已知的最冷之地,溫度為 –272 °C,僅比絕對零度高一度。

恒星在形成之後,會發光數十億年,然後以不同的方式走向生命的終點。有些恒星會變成白矮星——暗淡而致密的恒星殘骸。一個著名的例子是天狼星,它實際上是一個雙星系統:熾熱明亮的主星天狼星A,以及暗淡的白矮星天狼星B。質量更大的恒星可能會坍縮成中子星,直徑只有幾公裏,甚至成為黑洞,其引力之強以至于連光都無法逃脫。

- 仍在閃耀的最古老恒星之一是HD 140283,它是一顆位于天秤座的次巨星,昵稱為瑪土撒拉星(Methuselah)——以聖經中據說活了969年的人物命名。據估計,它已有120億至140億年曆史,幾乎和宇宙本身一樣古老。

如果你想更好地理解恒星如何演化——從在星雲中誕生,到壯觀的終結——請查看我們的恒星生命周期信息圖。

星系與類星體

星系是由數十億顆恒星組成的巨大系統,同時還包含氣體、塵埃和暗物質,並由引力維系在一起。

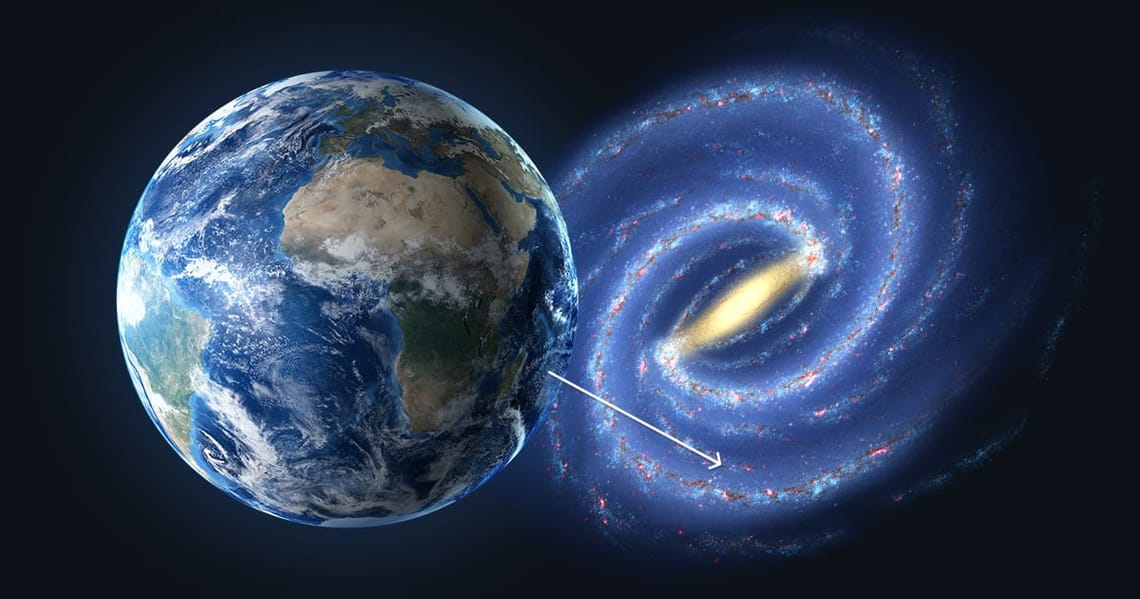

- 我們的太陽系位于銀河系,銀河的星帶在夜空中橫跨天際,肉眼清晰可見。

- 最近的大鄰居——仙女座星系,體積龐大而明亮,在漆黑的夜空下甚至可以用肉眼看到。

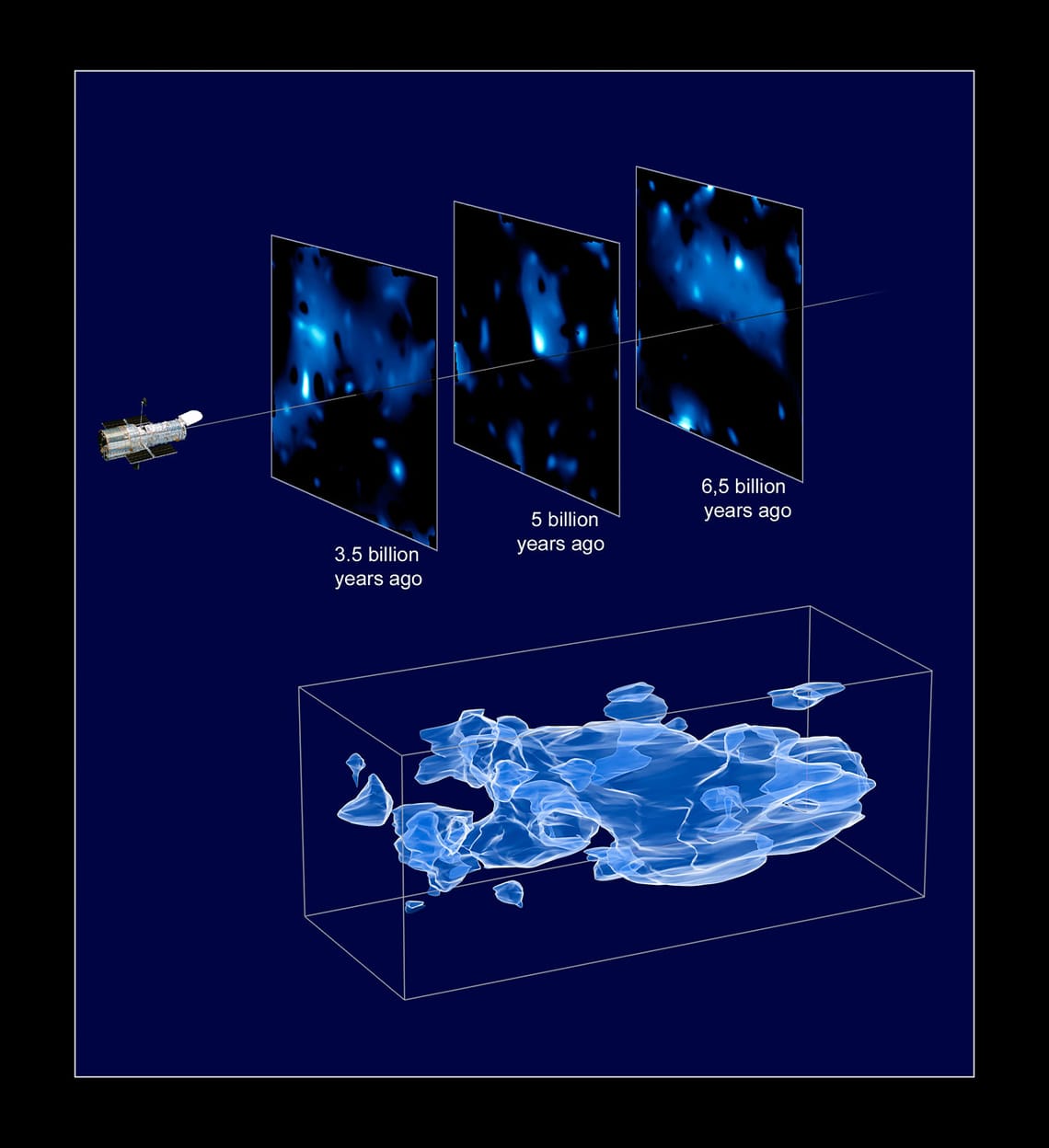

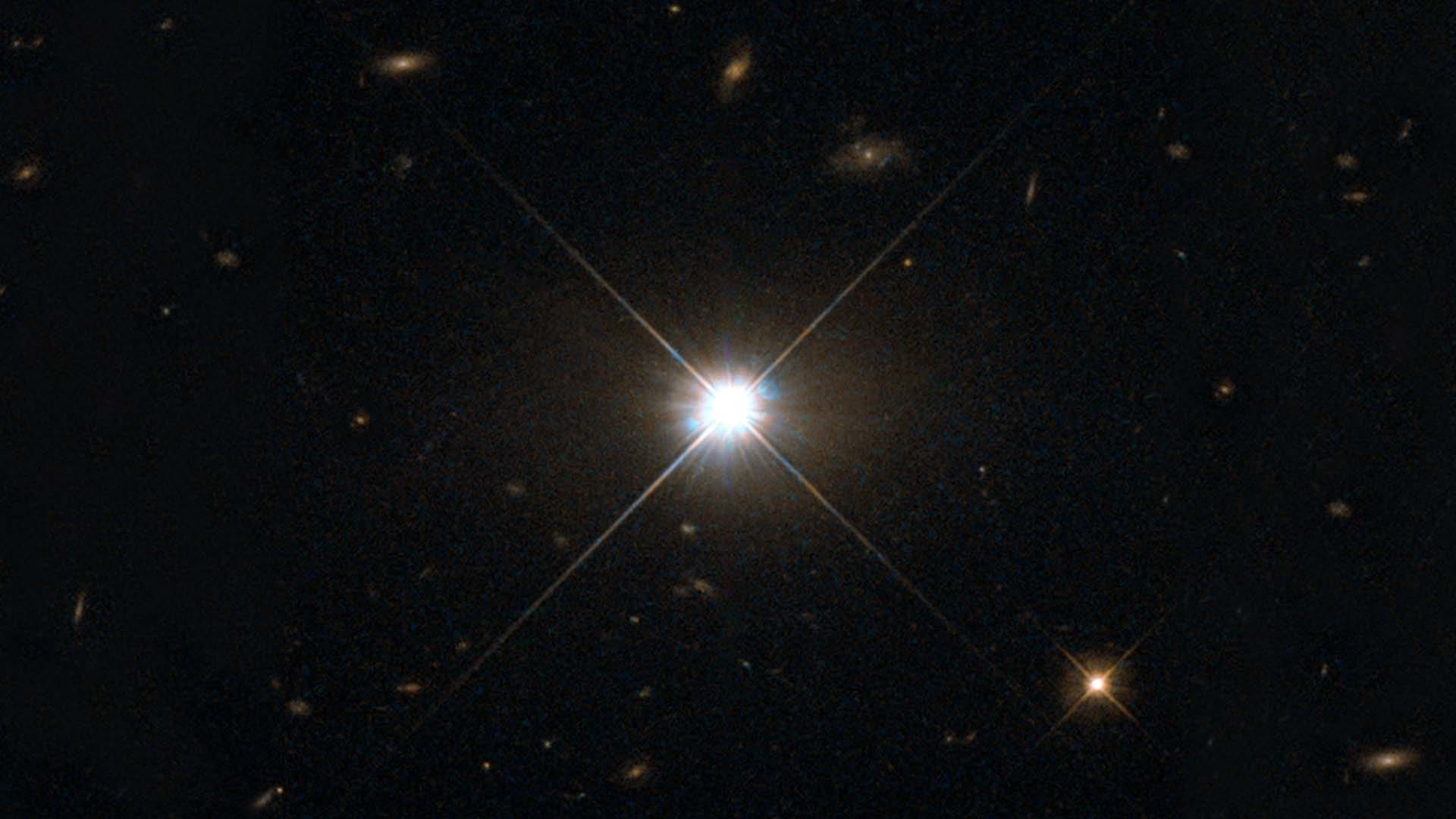

與恒星類似,星系也有其生命周期。類星體被認為是星系演化早期階段的活躍星系核,當中心的超大質量黑洞以極快的速度吞噬周圍物質時,會釋放出驚人的能量,使類星體成為宇宙中最明亮的天體之一。

- 室女座的類星體3C 273是人類發現的第一顆類星體,至今仍是從地球上看到的最亮的類星體(視星等12.9)。射電觀測顯示,其亮度溫度可達10¹³ K(即10萬億攝氏度)——這是一種輻射強度的度量,而非等離子體的真實溫度。

- 類星體APM 08279+5255位于天貓座,距離約120億光年,其周圍環繞著一個巨大的水汽雲,其質量約為地球所有海洋總和的140萬億倍。

大尺度結構

星系並不是孤立存在的。它們會聚集在一起,形成像本星系群和室女座星系團這樣的星系團,而這些又屬于更大的結構,例如拉尼亞凱亞超星系團。

- 武仙–北冕座長城(Hercules–Corona Borealis Great Wall,簡稱“長城”)被認為是可觀測宇宙中最大的結構候選之一,盡管其地位仍在爭論中。它可能橫跨達150億光年,並可能包含數十億個星系。該結構大約位于100億光年之外,方向在武仙座和北冕座。

常見問題

太空有多古老?

目前對宇宙年齡的最佳估計是約138億年。為了幫助你形象地理解宇宙的曆史,我們將其壓縮成1個地球年,制作了一個宇宙日曆。查看我們的信息圖。

太空從哪裏開始?

太空並不是從地球表面上方某個明確的高度開始的。一個被廣泛接受的邊界是卡門線,由國際航空聯合會(FAI)設定在100公裏高空。一些機構(如NASA和美國空軍)則使用稍低的80公裏作為標准。這些高度之所以被選定,是因為在其上方,大氣太稀薄,無法為飛機機翼提供足夠升力,因此空氣動力飛行已不可行——只有軌道飛行或火箭推進才行得通。

外層空間有多大?

可觀測宇宙——即我們能夠看到和測量的部分——被估計在地球周圍的任何方向上大約延伸465億光年。如果把它想象成一個包圍我們星球的球體,那麽它的直徑大約是930億光年。通過我們的信息圖來找到我們在可觀測宇宙中的位置。

太空的溫度是多少?

外層空間的基准溫度由**宇宙微波背景輻射(CMB)**決定,這是大爆炸的余輝。其溫度大約是2.7 K(–270 °C)。

太空是什麽顔色?

從我們的經驗來看,太空看起來是黑色的。然而,考慮到宇宙是無限的,並包含數十億顆恒星,難道它不應該是明亮的白色嗎?這一奇特現象被稱為奧爾伯斯佯謬;在我們的專門文章中查看可能的解釋。

為什麽聲音無法在太空傳播?

聲音是一種機械波,需要介質(如空氣或水)才能傳播。太空是一個真空:沒有空氣,因此聲音無法傳播。這就是為什麽太空通常被認為是寂靜無聲的。

太空真的完全寂靜嗎?

雖然太空是真空,但並非完全空無一物:它充滿了等離子體,即帶電粒子。這些粒子可以産生(或受)電場和磁場的影響,從而傳遞磁聲波——等離子體中的“聲波”形式。它們對人類是不可聽見的,但可以通過航天器記錄並轉換為可聽見的音軌——一些奇怪的“太空音樂”。

簡要總結:需要記住的基本太空知識

太空是真空,其中漂浮著輻射和物質粒子。宇宙的估計年齡約為138億年。可觀測宇宙的大小大約是從地球向任何方向延伸465億光年(直徑930億光年)。宇宙中的一切由普通物質、暗物質和暗能量組成;科學家們仍在研究後兩者的本質和起源。

關于太空的一切:獲取更多宇宙知識

如果你喜歡這篇文章,並希望了解更多關于太空和宇宙的信息,請查看以下相關內容:

- 了解更多關于太空垃圾及其對人類的影響;

- 通過我們的信息圖,弄清楚光年、天文單位和地月距離之間的區別;

- 回顧你對太空的所有認知,並參加測驗:分辨真實的太空事實與虛構的內容!