柯伊伯帶:太陽系的邊緣

在2025年12月7日,我們慶祝傑拉德·柯伊伯(Gerard Kuiper)誕辰120周年。這位天文學家的名字如今被用于命名柯伊伯帶。諷刺的是,柯伊伯本人認為這一區域早已不複存在——而今天,它卻被視為太陽系中最引人入勝的區域之一。來了解這片遙遠地帶,以及它可能隱藏的謎團吧。即使你無法用肉眼看到柯伊伯帶天體,你仍然可以追蹤其中一些,例如阋神星或妊神星——使用Sky Tonight應用程序即可立即找到它們在天空中的當前位置。

內容

什麽是柯伊伯帶?

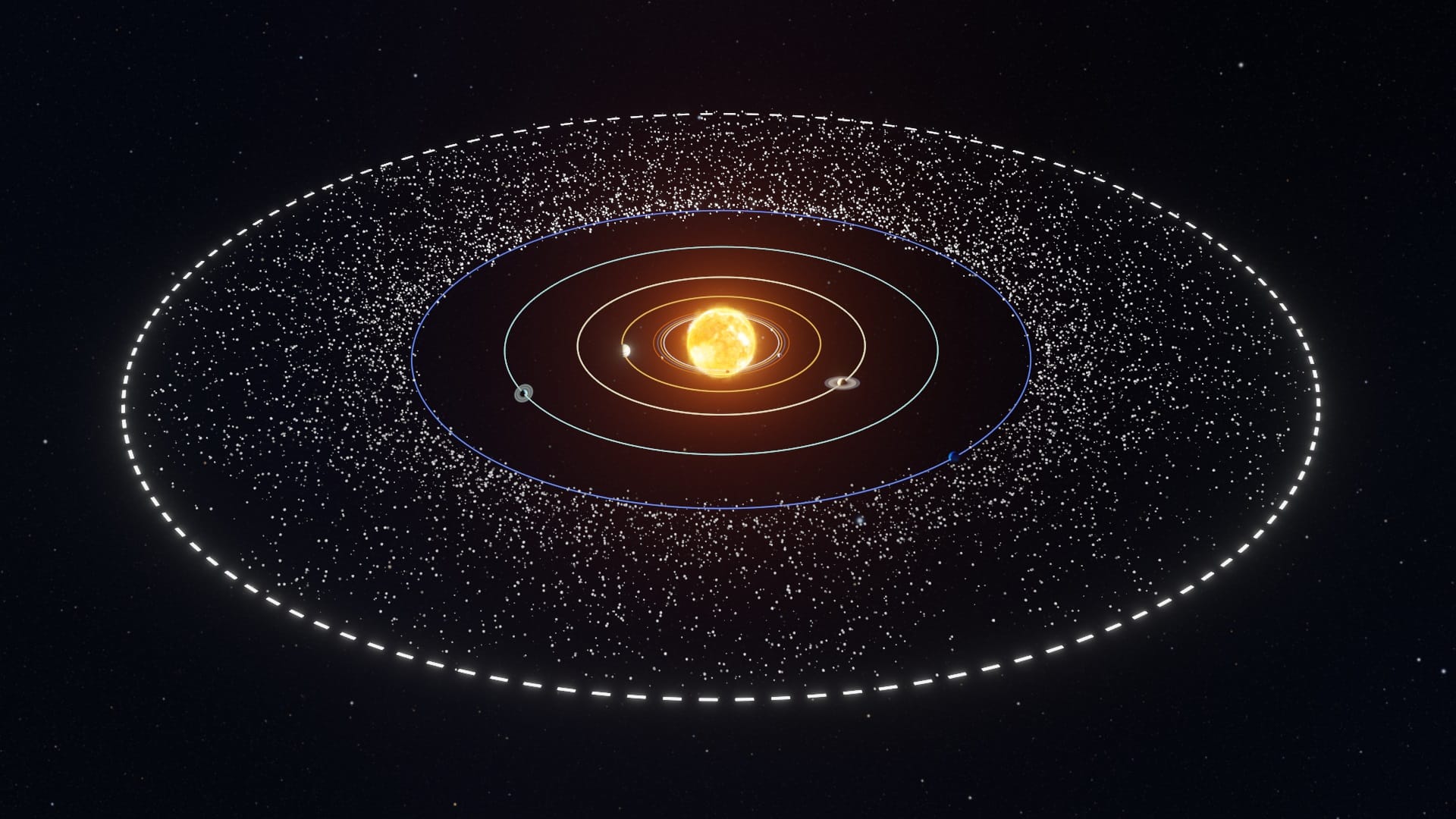

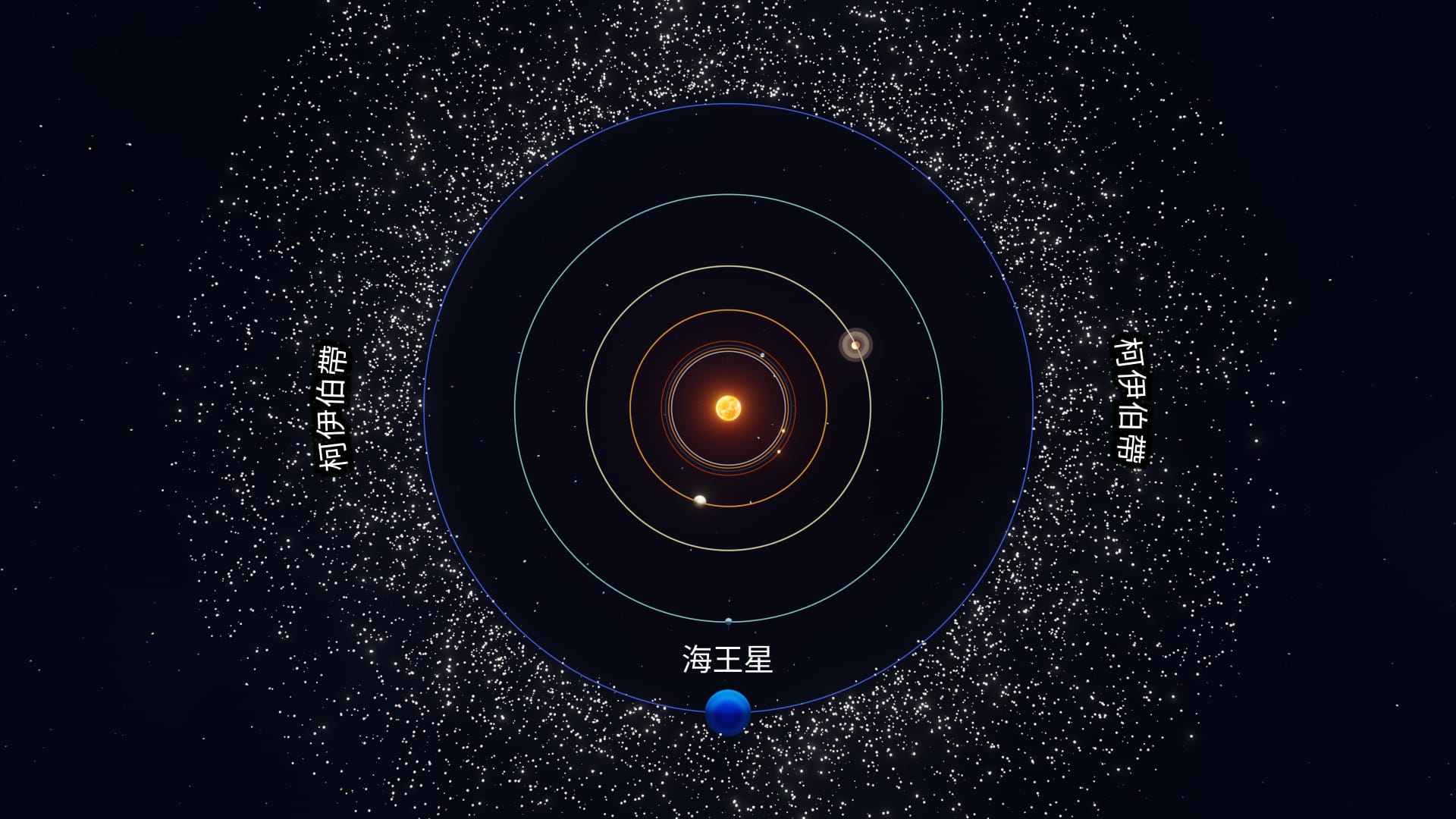

柯伊伯帶是太陽系的一個圓盤狀區域,位于海王星軌道之外。它距離太陽從大約30到55個天文單位延伸。柯伊伯帶包含數百萬個被認為是太陽系形成過程中遺留下來的冰體。盡管柯伊伯帶體積巨大,但其中所有天體的總質量僅相當于地球質量的幾個百分點(根據當前估算約為 1–10%)。

誰發現了柯伊伯帶?

柯伊伯帶有時也被稱為柯伊伯–埃奇沃斯帶(Kuiper–Edgeworth Belt),以紀念天文學家傑拉德·柯伊伯(Gerard Kuiper)和肯尼斯·埃奇沃斯(Kenneth Edgeworth)。這兩位天文學家都沒有發現這一區域,但他們在其被觀測到的幾十年前就分別獨立地預測了它的存在。

關于海王星以外的冰冷天體帶的想法可以追溯到20世紀上半葉。自1930年發現冥王星以來,科學家們推測它附近可能還有其他天體。1943年,愛爾蘭天文學家肯尼斯·埃奇沃思提出,太陽系的外圍區域被大量相對較小的天體占據。這是他對柯伊伯帶發現的唯一貢獻。然後,在1951年,荷蘭天文學家傑拉德·柯伊伯提出了一個類似的假設,就是關于海王星之外的小天體帶。但這裏有一個有趣的事實:柯伊伯認為這個天體帶不再存在。他認為,外行星(包括冥王星)的引力影響將柯伊伯帶中的天體散射到了奧爾特雲。因此,具有諷刺意味的是,柯伊伯提出了柯伊伯帶的缺失,而不是它的存在。

關于假設區域的猜測持續了幾十年。直到1992年,天文學家大衛·傑維特(David Jewitt)和劉麗杏(Jane Luu) 經過五年的搜尋,終于在柯伊伯帶中發現了第一個天體,1992 QB1(後來命名為15760 Albion)。六個月後,他們發現了第二個物體,1993 FW。 那麽,也許柯伊伯帶該被命名為傑維特-劉麗杏帶?至少這兩位天文學家相信此區域的存在。

為什麽柯伊伯帶以傑拉德·柯伊伯的名字命名?

這一區域之所以被命名為柯伊伯帶,並不是因為柯伊伯發現了它,而是因為他的思想幫助塑造了我們對外太陽系的認識。盡管他認為海王星之外的冰質天體早已被散射殆盡,但他早期的洞見為後來柯伊伯帶的發現奠定了基礎。除了這些理論工作之外,柯伊伯還對行星科學作出了許多重要貢獻。他發現了兩顆衛星(天王星的天衛五和海王星的海衛二),參與為NASA的登月任務選擇著陸點,並在理解行星及其衛星的成分與演化方面發揮了關鍵作用。由于這些成就,柯伊伯常被稱為“現代行星科學之父”。擁有這樣的科學遺産,太陽系中最迷人的區域之一以他的名字命名也就不足為奇了。

柯伊伯帶是如何形成的?

大約46億年前,由稱為太陽星雲的氣體和塵埃雲形成了太陽系。來自星雲的大部分物質合並形成了太陽和行星,而其中一部分仍以小天體的形式存在。

柯伊伯帶中的物體就是太陽系形成的殘余物。類似于火星和木星之間的小行星帶,如果附近沒有一顆巨大行星的存在,柯伊伯帶會成為一顆行星。海王星強大的引力使這一地區劇烈擾動,以至于岩石和冰的小碎塊無法再聚合成一個行星大小的天體。

柯伊伯帶天體

“居住”在柯伊伯帶上的物體被稱為柯伊伯帶天體 (Kuiper Belt Object,KBO) 或海王星外天體 (Trans-Neptunian Object,TNO)。根據NASA的數據,天文學家目前已知有2,000多個KBO。

與主要由岩石組成的小行星帶中的天體不同,大多數KBO是由冷凍甲烷、氨和水組成的冰體。它們還可以呈現出多種顔色,從紅色到藍色和白色。

天文學家將柯伊伯帶天體分為幾類:經典天體(軌道幾乎為圓形)、共振天體(與海王星處于軌道共振狀態,如冥王星),以及散射天體,它們的軌道高度拉長,延伸數百個天文單位。

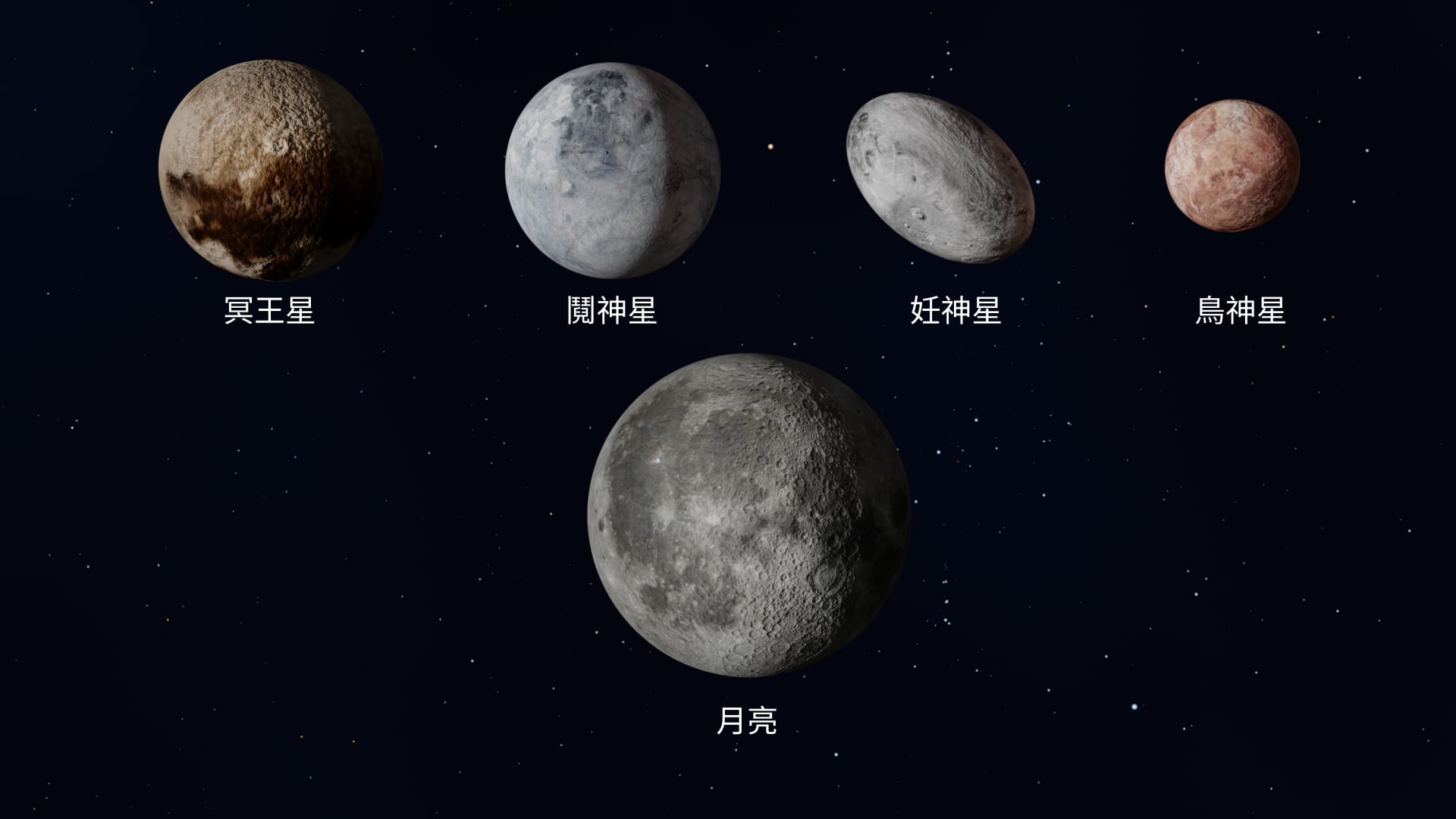

柯伊伯帶天體的大小從幾米到超過2,300公裏不等。最大的KBO是四顆矮行星:冥王星(2,376公裏)、阋神星(2,326公裏)、鳥神星(1,430公裏)和妊神星(1,632公裏)。柯伊伯帶還包含幾個矮行星的候選者,其中包括亡神星、創神星、共工星和塞德娜。

這四顆矮行星,加上共工星和創神星,都有圍繞著它們運行的衛星。妊神星甚至還有環!此外,柯伊伯帶包含許多雙物體,就是兩個圍繞共同質心運行的物體。雙物體最顯著的例子是冥王星和冥衛一構成的雙矮行星。

柯伊伯帶也被認為是彗星的來源之一。一些現存的柯伊伯帶天體可能會受到海王星的引力擾動,被送往靠近太陽的區域,在那裏它們會變成短周期彗星。與大多數長周期彗星起源的奧爾特雲不同,柯伊伯帶産生的是短周期彗星,它們繞太陽公轉一圈只需不到200年。

柯伊伯帶和第九行星

研究柯伊伯帶天體導致了一個新的令人興奮的假設。天文學家康斯坦丁·巴蒂金(Konstantin Batygin)和邁克·布朗(Mike Brown)觀察了幾個KBO,並注意到它們的軌道有一個特殊的集群。2016年,科學家們提出了他們的理論:此物體的獨特軌道可以用一顆未知行星的引力影響來解釋!這顆假想的海王星大小的行星被稱為第九行星。它的質量可能是地球的五到十倍,軌道周期約為10,000地球年。這顆神秘的行星還沒有被發現,但天文學家並沒有放棄,繼續尋找。

什麽航天器訪問了柯伊伯帶?

唯一近距離研究柯伊伯帶天體的太空探測器是美國宇航局的新視野號(New Horizons)。它于2006年發射並于2015年飛越冥王星。然後,在2019年1月1日,“新視野號”飛船接近了另一顆柯伊伯帶天體——Arrokoth,它成為太陽系中迄今為止航天器訪問過的最遙遠天體。目前,該任務的科學家正試圖為新視野號尋找合適的天體,以便再進行一次飛越。

不幸的是,目前沒有計劃前往柯伊伯帶的任務。盡管如此,科學家們一直在考慮將來向其他KBO發送探測器的可能性,例如鳥神星和妊神星。

常問問題

柯伊伯帶中最大的物體是什麽?

最大的柯伊伯帶天體是矮行星冥王星,其直徑為2,376公裏。第二大天體是矮行星阋神星,直徑為2,326公裏。

柯伊伯帶中有多少行星?

由于海王星的引力影響,柯伊伯帶中沒有大行星。然而,柯伊伯帶包含五顆官方認可的矮行星中的四顆:冥王星、阋神星、鳥神星和妊神星。第五顆矮行星,谷神星,位于火星和木星之間的小行星帶。

到達柯伊伯帶需要多長時間?

美國宇航局的新視野號(唯一訪問過柯伊伯帶的航天器)花了九年半的時間才到達冥王星。新視野號以58,580公裏/小時的速度移動,飛行距離約為50億公裏。值得注意的是,在2006年發射時,新視野號是有史以來最快的航天器。

奧爾特雲和柯伊伯帶有什麽區別?

與柯伊伯帶類似,奧爾特雲被認為也包含數萬億個由冰組成的小天體,這一結論基于理論模型和彗星統計。數十億年來,一些被散射的柯伊伯帶天體可能被進一步抛出太陽系,形成遙遠的奧爾特雲。然而,它是一個比柯伊伯帶遠得多的區域,航天器需要大約300年才能到達其內部邊界。此外,奧爾特雲不是一個圓盤,而是一個巨大的球殼,圍繞著整個太陽系,包括柯伊伯帶。奧爾特雲可能包含數萬億個物體,被認為是大多數長周期彗星的來源。

什麽是柯伊伯帶:總結

柯伊伯帶是位于海王星軌道之外的一個巨大的冰質小天體環。它是冥王星和其他幾顆矮行星的家園。具有諷刺意味的是,柯伊伯帶以一位曾預測其“並不存在”的人命名。對柯伊伯帶天體的研究不僅引出了“第九行星”假說,也不斷改變我們對外太陽系形成過程的理解。未來的天文台(如維拉·魯賓望遠鏡)可能會揭示數千個隱藏的世界。當天文學家繼續搜尋新的遙遠天體時,你也可以使用Sky Tonight——一款天文觀測應用——親自探索已知的宇宙天體,查看它們在你頭頂的天空中所在的位置。