柯伊伯带:太阳系的边缘

在2025年12月7日,我们庆祝杰拉德·柯伊伯(Gerard Kuiper)诞辰120周年。这位天文学家的名字如今被用于命名柯伊伯带。讽刺的是,柯伊伯本人认为这一区域早已不复存在——而今天,它却被视为太阳系中最引人入胜的区域之一。来了解这片遥远地带,以及它可能隐藏的谜团吧。即使你无法用肉眼看到柯伊伯带天体,你仍然可以追踪其中一些,例如阋神星或妊神星——使用Sky Tonight应用程序即可立即找到它们在天空中的当前位置。

内容

什么是柯伊伯带?

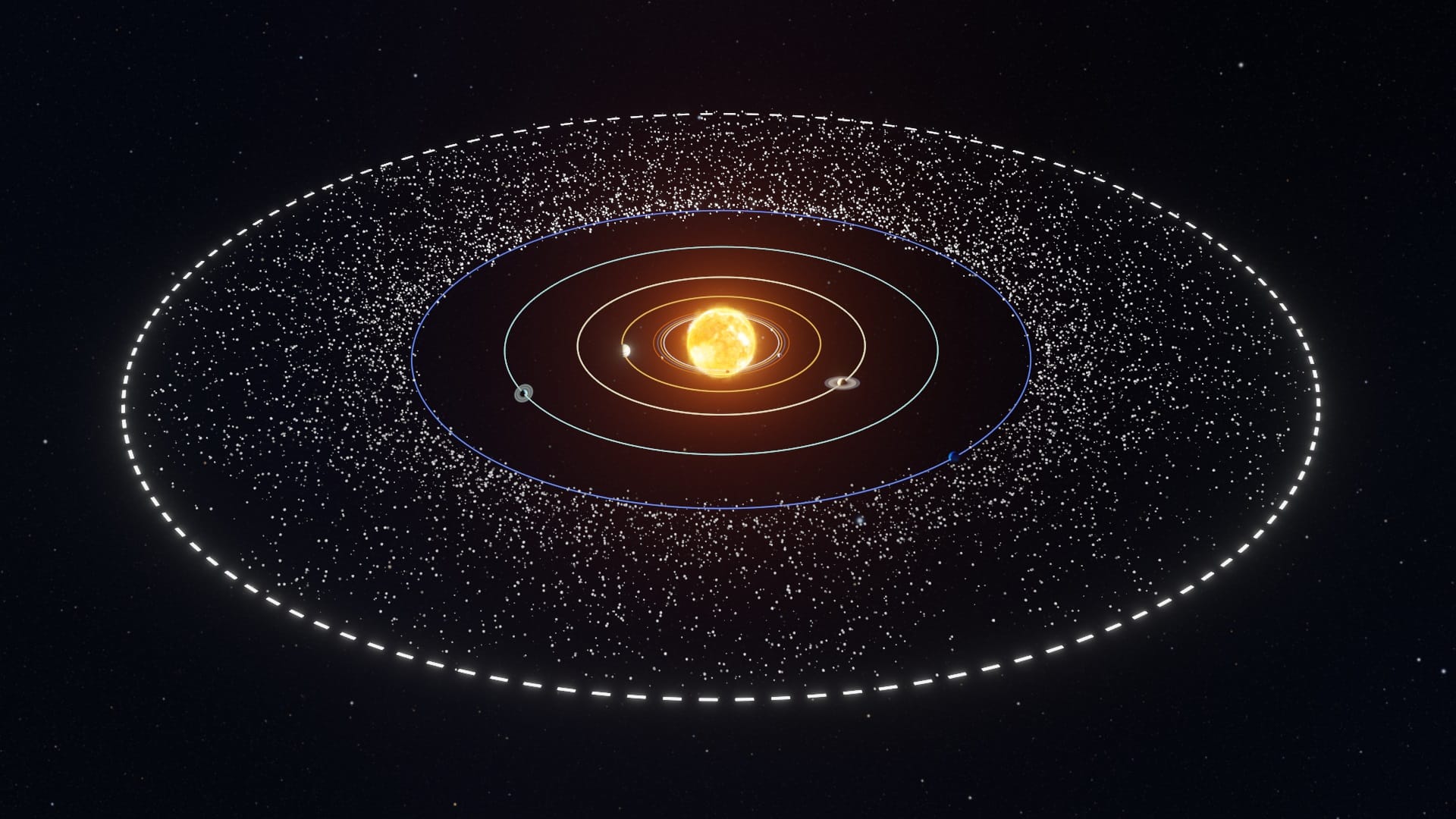

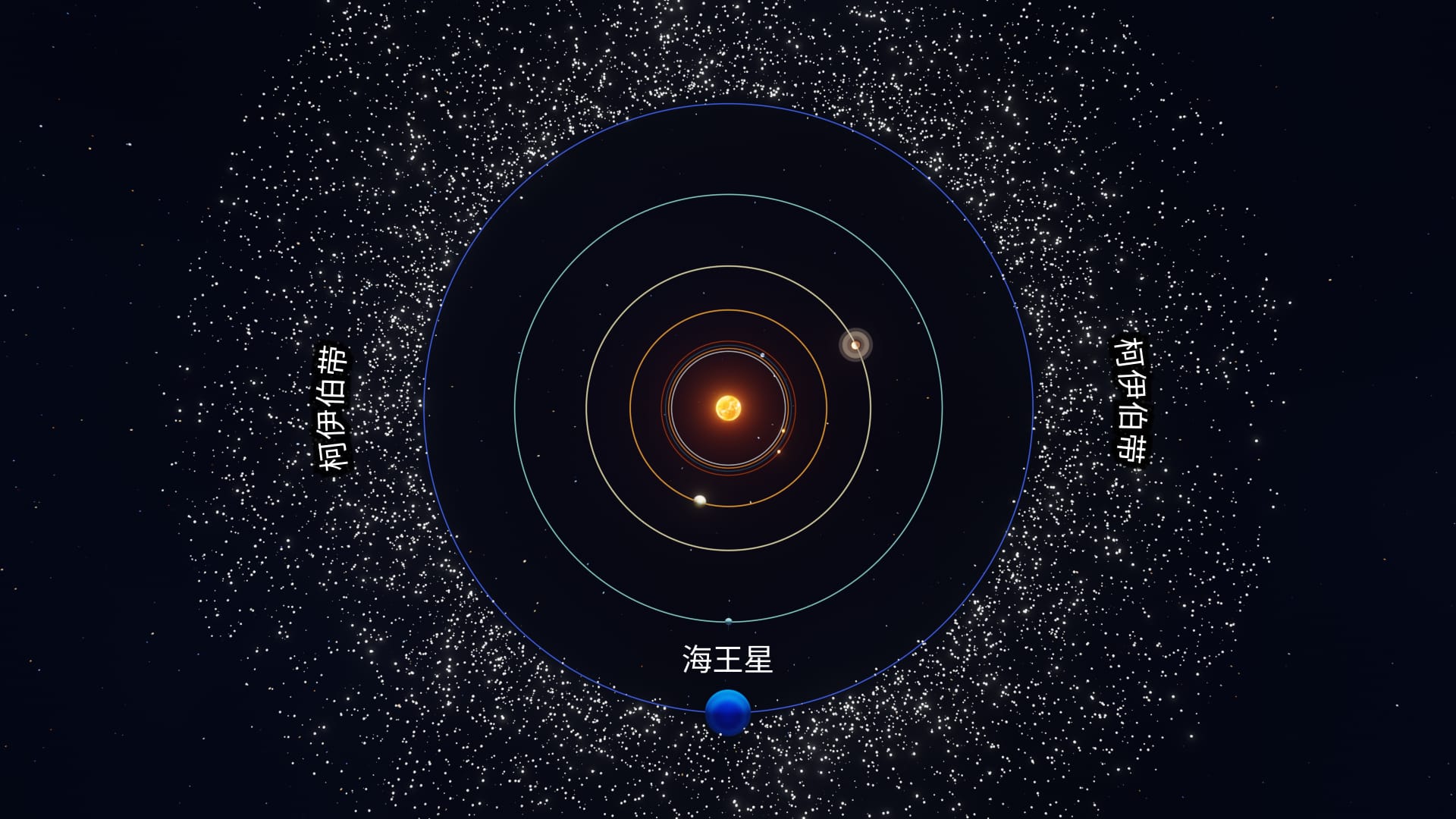

柯伊伯带是太阳系的一个圆盘状区域,位于海王星轨道之外。它距离太阳从大约30到55个天文单位延伸。柯伊伯带包含数百万个被认为是太阳系形成过程中遗留下来的冰体。尽管柯伊伯带体积巨大,但其中所有天体的总质量仅相当于地球质量的几个百分点(根据当前估算约为 1–10%)。

谁发现了柯伊伯带?

柯伊伯带有时也被称为柯伊伯–埃奇沃斯带(Kuiper–Edgeworth Belt),以纪念天文学家杰拉德·柯伊伯(Gerard Kuiper)和肯尼斯·埃奇沃斯(Kenneth Edgeworth)。这两位天文学家都没有发现这一区域,但他们在其被观测到的几十年前就分别独立地预测了它的存在。

关于海王星以外的冰冷天体带的想法可以追溯到20世纪上半叶。自1930年发现冥王星以来,科学家们推测它附近可能还有其他天体。1943年,爱尔兰天文学家肯尼斯·埃奇沃思提出,太阳系的外围区域被大量相对较小的天体占据。这是他对柯伊伯带发现的唯一贡献。然后,在1951年,荷兰天文学家杰拉德·柯伊伯提出了一个类似的假设,就是关于海王星之外的小天体带。但这里有一个有趣的事实:柯伊伯认为这个天体带不再存在。他认为,外行星(包括冥王星)的引力影响将柯伊伯带中的天体散射到了奥尔特云。因此,具有讽刺意味的是,柯伊伯提出了柯伊伯带的缺失,而不是它的存在。

关于假设区域的猜测持续了几十年。直到1992年,天文学家大卫·杰维特(David Jewitt)和刘丽杏(Jane Luu) 经过五年的搜寻,终于在柯伊伯带中发现了第一个天体,1992 QB1(后来命名为15760 Albion)。六个月后,他们发现了第二个物体,1993 FW。 那么,也许柯伊伯带该被命名为杰维特-刘丽杏带?至少这两位天文学家相信此区域的存在。

为什么柯伊伯带以杰拉德·柯伊伯的名字命名?

这一区域之所以被命名为柯伊伯带,并不是因为柯伊伯发现了它,而是因为他的思想帮助塑造了我们对外太阳系的认识。尽管他认为海王星之外的冰质天体早已被散射殆尽,但他早期的洞见为后来柯伊伯带的发现奠定了基础。除了这些理论工作之外,柯伊伯还对行星科学作出了许多重要贡献。他发现了两颗卫星(天王星的天卫五和海王星的海卫二),参与为NASA的登月任务选择着陆点,并在理解行星及其卫星的成分与演化方面发挥了关键作用。由于这些成就,柯伊伯常被称为“现代行星科学之父”。拥有这样的科学遗产,太阳系中最迷人的区域之一以他的名字命名也就不足为奇了。

柯伊伯带是如何形成的?

大约46亿年前,由称为太阳星云的气体和尘埃云形成了太阳系。来自星云的大部分物质合并形成了太阳和行星,而其中一部分仍以小天体的形式存在。

柯伊伯带中的物体就是太阳系形成的残余物。类似于火星和木星之间的小行星带,如果附近没有一颗巨大行星的存在,柯伊伯带会成为一颗行星。海王星强大的引力使这一地区剧烈扰动,以至于岩石和冰的小碎块无法再聚合成一个行星大小的天体。

柯伊伯带天体

“居住”在柯伊伯带上的物体被称为柯伊伯带天体 (Kuiper Belt Object,KBO) 或海王星外天体 (Trans-Neptunian Object,TNO)。根据NASA的数据,天文学家目前已知有2,000多个KBO。

与主要由岩石组成的小行星带中的天体不同,大多数KBO是由冷冻甲烷、氨和水组成的冰体。它们还可以呈现出多种颜色,从红色到蓝色和白色。

天文学家将柯伊伯带天体分为几类:经典天体(轨道几乎为圆形)、共振天体(与海王星处于轨道共振状态,如冥王星),以及散射天体,它们的轨道高度拉长,延伸数百个天文单位。

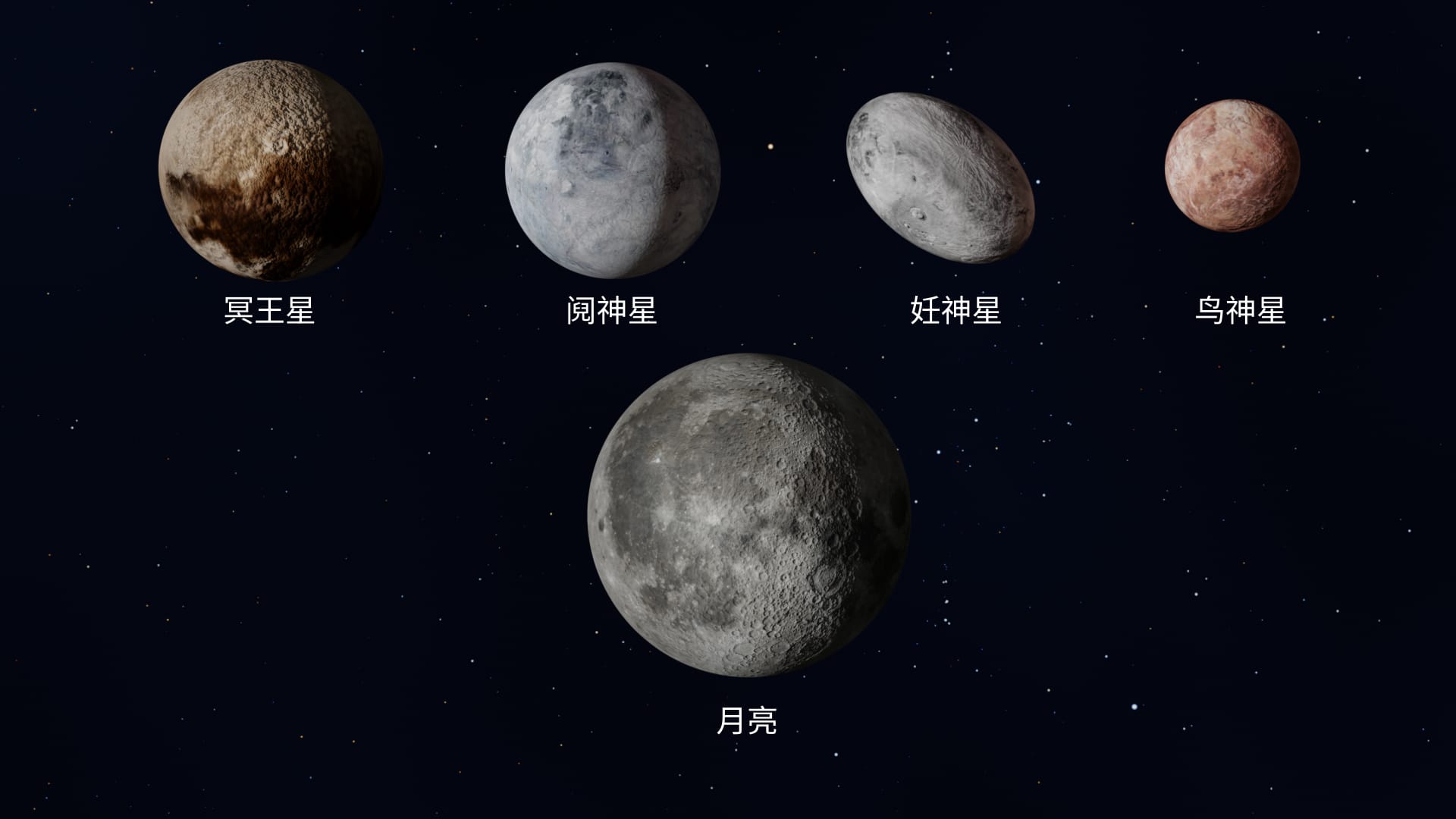

柯伊伯带天体的大小从几米到超过2,300公里不等。最大的KBO是四颗矮行星:冥王星(2,376公里)、阋神星(2,326公里)、鸟神星(1,430公里)和妊神星(1,632公里)。柯伊伯带还包含几个矮行星的候选者,其中包括亡神星、创神星、共工星和塞德娜。

这四颗矮行星,加上共工星和创神星,都有围绕着它们运行的卫星。妊神星甚至还有环!此外,柯伊伯带包含许多双物体,就是两个围绕共同质心运行的物体。双物体最显着的例子是冥王星和冥卫一构成的双矮行星。

柯伊伯带也被认为是彗星的来源之一。一些现存的柯伊伯带天体可能会受到海王星的引力扰动,被送往靠近太阳的区域,在那里它们会变成短周期彗星。与大多数长周期彗星起源的奥尔特云不同,柯伊伯带产生的是短周期彗星,它们绕太阳公转一圈只需不到200年。

柯伊伯带和第九行星

研究柯伊伯带天体导致了一个新的令人兴奋的假设。天文学家康斯坦丁·巴蒂金(Konstantin Batygin)和迈克·布朗(Mike Brown)观察了几个KBO,并注意到它们的轨道有一个特殊的集群。2016年,科学家们提出了他们的理论:此物体的独特轨道可以用一颗未知行星的引力影响来解释!这颗假想的海王星大小的行星被称为第九行星。它的质量可能是地球的五到十倍,轨道周期约为10,000地球年。这颗神秘的行星还没有被发现,但天文学家并没有放弃,继续寻找。

什么航天器访问了柯伊伯带?

唯一近距离研究柯伊伯带天体的太空探测器是美国宇航局的新视野号(New Horizons)。它于2006年发射并于2015年飞越冥王星。然后,在2019年1月1日,“新视野号”飞船接近了另一颗柯伊伯带天体——Arrokoth,它成为太阳系中迄今为止航天器访问过的最遥远天体。目前,该任务的科学家正试图为新视野号寻找合适的天体,以便再进行一次飞越。

不幸的是,目前没有计划前往柯伊伯带的任务。尽管如此,科学家们一直在考虑将来向其他KBO发送探测器的可能性,例如鸟神星和妊神星。

常问问题

柯伊伯带中最大的物体是什么?

最大的柯伊伯带天体是矮行星冥王星,其直径为2,376公里。第二大天体是矮行星阋神星,直径为2,326公里。

柯伊伯带中有多少行星?

由于海王星的引力影响,柯伊伯带中没有大行星。然而,柯伊伯带包含五颗官方认可的矮行星中的四颗:冥王星、阋神星、鸟神星和妊神星。第五颗矮行星,谷神星,位于火星和木星之间的小行星带。

到达柯伊伯带需要多长时间?

美国宇航局的新视野号(唯一访问过柯伊伯带的航天器)花了九年半的时间才到达冥王星。新视野号以58,580公里/小时的速度移动,飞行距离约为50亿公里。值得注意的是,在2006年发射时,新视野号是有史以来最快的航天器。

奥尔特云和柯伊伯带有什么区别?

与柯伊伯带类似,奥尔特云被认为也包含数万亿个由冰组成的小天体,这一结论基于理论模型和彗星统计。数十亿年来,一些被散射的柯伊伯带天体可能被进一步抛出太阳系,形成遥远的奥尔特云。然而,它是一个比柯伊伯带远得多的区域,航天器需要大约300年才能到达其内部边界。此外,奥尔特云不是一个圆盘,而是一个巨大的球壳,围绕着整个太阳系,包括柯伊伯带。奥尔特云可能包含数万亿个物体,被认为是大多数长周期彗星的来源。

什么是柯伊伯带:总结

柯伊伯带是位于海王星轨道之外的一个巨大的冰质小天体环。它是冥王星和其他几颗矮行星的家园。具有讽刺意味的是,柯伊伯带以一位曾预测其“并不存在”的人命名。对柯伊伯带天体的研究不仅引出了“第九行星”假说,也不断改变我们对外太阳系形成过程的理解。未来的天文台(如维拉·鲁宾望远镜)可能会揭示数千个隐藏的世界。当天文学家继续搜寻新的遥远天体时,你也可以使用Sky Tonight——一款天文观测应用——亲自探索已知的宇宙天体,查看它们在你头顶的天空中所在的位置。